朝起きたら首が回らない、肩が痛くて動かせない…。そんなつらい寝違えの痛みに、早く楽になりたいと願う方は多いのではないでしょうか。手軽に使える湿布は、寝違えの痛みを和らげる有効な手段ですが、「本当に効いているの?」「正しい貼り方が分からない」「すぐに剥がれてしまう」といったお悩みもよく聞かれます。この記事では、寝違えに効果的な湿布の選び方から、首の痛む部位にしっかり密着し、剥がれにくい湿布の正しい貼り方まで、具体的なテクニックを詳しく解説いたします。冷湿布と温湿布のどちらを選ぶべきか、その理由も明確になり、湿布の効果を最大限に引き出すためのセルフケア方法も身につけることができます。もう寝違えの痛みに悩まされることなく、快適な日常を取り戻す一助となるでしょう。

1. 寝違えのつらい痛みに 湿布で即効アプローチ

朝起きたら首が動かせない、振り向くのがつらい、そんな経験はありませんか。寝違えの痛みは日常生活に大きな支障をきたし、一日中憂鬱な気分にさせてしまうものです。特に、急な首の痛みや肩のこりは、一刻も早く和らげたいと多くの方が願うことでしょう。

このようなつらい寝違えの症状に対して、手軽に自宅でできる応急処置として多くの人が頼りにするのが「湿布」です。湿布は、その有効成分が皮膚から浸透し、炎症を鎮め、痛みを和らげることを目的としています。すぐに医療機関を受診できない時や、痛みが我慢できない時に、湿布は頼れる味方となってくれます。

この章では、寝違えによる首や肩の痛みに、湿布がどのように「即効アプローチ」できるのか、その基本的な役割と期待できる効果について詳しくご紹介します。湿布を正しく使うことで、つらい痛みを少しでも早く軽減し、快適な日常を取り戻すための一歩を踏み出しましょう。

2. 寝違えの症状と湿布が効くメカニズム

朝目覚めた時に首に激しい痛みを感じ、動かせなくなる。これが多くの人が経験する「寝違え」のつらい症状です。寝違えの痛みは、その多くが首や肩周りの筋肉や関節に起こる急性の炎症や軽度の損傷が原因と考えられています。不自然な姿勢での睡眠や、日中の疲労、冷えなどが引き金となり、首の筋肉が緊張して血行不良を起こし、炎症が起きやすくなります。

湿布が寝違えの痛みに効果を発揮するのは、主にその消炎鎮痛成分によるものです。湿布に含まれる成分が皮膚から吸収され、患部に直接作用することで、痛みの原因となる炎症を抑え、痛みを和らげる働きがあります。また、湿布の冷却効果や温熱効果も、血行促進や鎮痛補助として作用し、症状の緩和に貢献します。

2.1 冷湿布と温湿布 寝違えにはどちらを選ぶべきか

寝違えの症状に湿布を使用する際、多くの方が迷うのが「冷湿布と温湿布、どちらを選ぶべきか」という点ではないでしょうか。それぞれの湿布には異なる特徴があり、寝違えの状態によって使い分けることが大切です。

一般的に、寝違えの初期で炎症が強く、熱を持っているような痛みを感じる場合は、冷湿布が適しています。冷湿布は患部を冷やすことで炎症を抑え、痛みを和らげる効果が期待できます。一方、痛みが慢性化し、首や肩の凝りや張り感が強い場合には、温湿布も選択肢の一つとなります。温湿布は患部を温めることで血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果が期待できます。

| 種類 | 特徴 | 寝違えへの適応 |

| 冷湿布 | 患部を冷却し、熱感を和らげます。消炎鎮痛成分が炎症を抑え、痛みを鎮めます。 | 寝違えの急性期(発症直後から数日)や、 熱感や腫れを伴うような激しい痛みがある場合に適しています。 |

| 温湿布 | 患部を温め、血行を促進します。筋肉の緊張を和らげ、凝りや張りを軽減します。消炎鎮痛成分を含むものもあります。 | 急性期の痛みが落ち着いてきた後や、 慢性的な首の凝りや張り、血行不良による痛みがある場合に検討します。 |

ただし、冷湿布と温湿布のどちらにも、痛みを和らげるための消炎鎮痛成分が配合されている製品が多くあります。ご自身の痛みの種類や感覚に合わせて、心地よいと感じる方を選ぶことも大切なポイントです。迷った場合は、まずは冷湿布から試してみるのが一般的です。

3. 寝違えの首に効く 湿布の正しい貼り方

つらい寝違えの痛みを和らげるために湿布は非常に有効ですが、その効果を最大限に引き出すためには、正しい貼り方を知ることが重要です。首は常に動く部位であり、衣服との摩擦も多いため、ただ貼るだけでは剥がれやすかったり、効果が十分に得られなかったりすることがあります。ここでは、寝違えの痛む首にしっかりと湿布を密着させ、その効果を高めるための具体的な方法をご紹介します。

3.1 首の痛む部位を見極める

湿布の有効成分を効率よく患部に届けるためには、まず痛みの中心を正確に特定することが大切です。寝違えの痛みは、首の筋肉の過度な緊張や炎症によって引き起こされることがほとんどです。

- 首の動きで確認する

ゆっくりと首を前後左右に動かしたり、回したりしてみて、どの動きで痛みが増すのか、また、どの範囲に痛みが広がるのかを確認してください。無理に動かす必要はありません。 - 指で触って確認する

痛むと感じる首や肩の付け根周辺を、指の腹で優しく押してみてください。特に痛みが強く感じる「圧痛点」が見つかるはずです。この圧痛点の真上に湿布の中心が来るように貼ると、有効成分がピンポイントで作用しやすくなります。

痛みの原因となっている筋肉や炎症の箇所に直接アプローチすることで、湿布の鎮痛・消炎効果をより効果的に実感できるでしょう。

3.2 剥がれにくい湿布の貼り方テクニック

首は日常生活で頻繁に動かす部位であり、湿布が剥がれやすいという課題があります。ここでは、湿布をしっかりと密着させ、効果を長持ちさせるための具体的なテクニックをご紹介します。

| テクニック | 具体的な方法 | 期待できる効果 |

| 湿布の角を丸くカットする | 湿布の四隅をハサミで丸く切り落とします。 | 衣類や髪との摩擦を減らし、端からの剥がれを予防します。 |

| 切れ込みを入れる | 湿布の端から中央に向かって、数カ所、浅く切れ込み(約1~2cm程度)を入れます。 | 首のカーブや動きに合わせて湿布が柔軟に変形し、肌への密着性を高めます。特に首の側面や後部に貼る際に有効です。 |

| 肌を清潔にする | 貼る前に、石鹸で洗い流すか、アルコールを含まないウェットティッシュなどで、貼る部位の汗や皮脂を丁寧に拭き取ります。 | 湿布の粘着力を最大限に引き出し、剥がれにくくします。 |

| 空気を入れずに貼る | 剥離フィルムを半分だけ剥がし、まず痛む部位の中心に湿布を密着させます。その後、残りのフィルムをゆっくり剥がしながら、空気が入らないように肌に沿わせて丁寧に貼り付けます。 | 湿布が肌に均一に密着し、有効成分がムラなく浸透します。 |

| 適切なサイズを選ぶ | 痛む範囲に合わせて、大きすぎず小さすぎない湿布を選びます。広範囲に痛みが広がる場合は、大きめの湿布や複数枚を重ねて貼ることも検討します。 | 痛む部位をしっかりカバーし、効果的なアプローチが可能になります。 |

これらのテクニックを組み合わせることで、湿布が首の動きに追従し、剥がれにくく、より効果的に作用することが期待できます。

3.3 湿布を貼る際のワンポイントアドバイス

湿布の効果を最大限に引き出し、同時に肌トラブルを防ぐためには、貼り方だけでなく、使用上の細かな配慮も大切です。

- 貼る時間帯と持続時間

一般的に、湿布の効果は数時間から半日程度持続すると言われています。就寝前に貼ることで、寝ている間に有効成分が浸透し、朝の痛みを和らげる効果が期待できます。ただし、製品に記載されている推奨使用時間を守り、長時間貼りっぱなしにしないように注意してください。長時間の使用は、肌への負担を増やし、かぶれの原因となることがあります。 - 肌への配慮

同じ場所に毎日貼り続けると、肌への刺激が蓄積され、かぶれやかゆみを引き起こすことがあります。可能であれば、少しずつ貼る位置をずらすか、数時間ごとに貼り替える際に肌を休ませる時間を設けることを検討してください。肌が敏感な方は、事前に目立たない場所でパッチテストを行うと安心です。また、入浴直後や運動直後の汗をかいた状態での使用は避け、肌が落ち着いてから貼るようにしましょう。 - 剥がす際の注意点

湿布を剥がす際は、急いで剥がさずに、ゆっくりと、毛の流れに沿って剥がすように心がけてください。これにより、肌への負担や刺激を最小限に抑えることができます。剥がした後は、肌に残った粘着成分を優しく拭き取り、必要に応じて保湿ケアを行うと良いでしょう。

これらのアドバイスを参考に、ご自身の状態や肌質に合わせて、湿布を賢く活用してください。

4. 湿布の効果を最大限に引き出す 寝違えのセルフケア

つらい寝違えの痛みを和らげるために湿布は有効な手段ですが、その効果を最大限に引き出し、より早く回復を目指すためには、湿布と並行して適切なセルフケアを行うことが非常に重要です。ここでは、ご自身の体の状態に合わせた安静の取り方や、無理のない範囲でのストレッチ、そして温冷療法との組み合わせ方について詳しく解説します。

4.1 安静とストレッチの適切なタイミング

寝違えの痛みがある時、まずは安静にすることが大切ですが、痛みが和らいできた段階で適度なストレッチを取り入れることで、首周りの筋肉の回復を促し、柔軟性を高めることができます。それぞれのタイミングと方法を正しく理解し、実践しましょう。

4.1.1 急性期の安静の重要性

寝違えの直後や痛みが強い急性期は、無理に首を動かさず、安静にすることが最も大切です。炎症が起きている可能性があり、動かすことでかえって症状が悪化する場合があります。痛む動作は避け、首に負担がかからない姿勢で過ごすように心がけてください。

寝る際は、首のカーブを自然に保てる枕を選び、仰向けや横向きで楽な姿勢を探しましょう。うつ伏せは首に大きな負担がかかるため避けるのが賢明です。日中も、スマートフォンやパソコンの画面を見る際は、目線が下がりすぎないよう、高さを調整するなど工夫し、首への負担を最小限に抑えるようにしてください。

4.1.2 痛みが和らいだ後の優しいストレッチ

痛みのピークが過ぎ、首を少し動かしても強い痛みを感じなくなった段階で、ゆっくりと優しいストレッチを始めることができます。無理な動きは避け、心地よいと感じる範囲で行うことが重要です。決して痛みを我慢して行うことはしないでください。

以下に、寝違え後の首の回復をサポートする、無理のないストレッチの例をご紹介します。

| ストレッチの種類 | 方法 | ポイント |

| 首のゆっくりとした傾け | 座った状態で、ゆっくりと頭を右肩に近づけるように傾けます。痛みを感じない範囲で止め、数秒キープします。反対側も同様に行います。 | 首の後ろや側面に優しい伸びを感じる程度に留めます。決して強く引っ張らないでください。 |

| 首のゆっくりとした回旋 | 座った状態で、ゆっくりと顔を右側に向けます。痛みを感じない範囲で止め、数秒キープします。反対側も同様に行います。 | 顎を引いて、首の付け根から動かすイメージで行うと、より効果的です。 |

| 肩甲骨の引き寄せ | 座った状態で、肩を耳に近づけるように持ち上げ、ゆっくりと後ろに回しながら肩甲骨を中央に引き寄せるように下げます。 | 首の動きがまだ難しい場合でも、肩甲骨を動かすことで首周りの筋肉の緊張を和らげる効果が期待できます。 |

これらのストレッチは、それぞれ5回から10回程度、深呼吸をしながらゆっくりと行いましょう。痛みや違和感がある場合はすぐに中止し、無理はしないでください。毎日少しずつ続けることで、首の可動域が広がり、再発予防にもつながります。

4.2 湿布と併用したい温冷療法

湿布の効果をさらに高め、寝違えの症状を和らげるために、温冷療法を適切に取り入れることが有効です。症状の段階によって、温めるか冷やすかを使い分けることが重要になります。

以下に、温冷療法の使い分けと、湿布との併用時のポイントをご紹介します。

| 状態・目的 | 方法 | 注意点 |

| 急性期の痛み、炎症が強い時(発症から24〜48時間以内) | 冷やす(アイシング)氷嚢や冷たいタオルを首の痛む部分に当て、15分から20分程度冷やします。 | 冷やしすぎると凍傷の恐れがあるため、タオルなどで包んで直接肌に当てないようにしてください。感覚がなくなるまで冷やすのは避けましょう。 |

| 痛みが和らいだ後、慢性的な痛み、筋肉の緊張がある時 | 温める(温熱療法)蒸しタオル、使い捨てカイロ、温かいシャワーなどで首周りを温めます。 | やけどに注意し、心地よいと感じる程度の温度にしてください。湿布を貼っている場合は、湿布の種類(冷湿布か温湿布か)と併用時の影響を考慮しましょう。 |

湿布と温冷療法を併用する際は、特に注意が必要です。冷湿布を貼っている部位を温めてしまうと、湿布の効果が十分に発揮されないことがあります。また、温湿布を貼っている部位をさらに温めすぎると、肌への刺激が強くなる可能性もあります。

一般的に、冷湿布を使用している急性期は、温めることは避けるのが賢明です。痛みが落ち着き、筋肉の緊張緩和や血行促進を目的とする場合は、温湿布を使用するか、湿布を貼っていない時間に温熱療法を行うなど、ご自身の体の反応を見ながら慎重に行ってください。

5. 湿布使用時の注意点と病院受診の目安

寝違えのつらい痛みに湿布は有効な手段ですが、使用方法を誤ると肌トラブルの原因になったり、症状が悪化したりする可能性もあります。また、単なる寝違えではない危険なサインを見逃さないことも大切です。

5.1 アレルギーや肌トラブルへの対処法

湿布は薬剤が配合されているため、人によってはアレルギー反応や肌トラブルを引き起こすことがあります。特に敏感肌の方は注意が必要です。

| 肌トラブルの種類 | 対処法 | 予防策 |

| かゆみ、赤み | すぐに湿布の使用を中止し、患部を冷やして清潔に保ってください。症状が続く場合は、専門家にご相談ください。 | 同じ部位に連続して貼るのを避け、長時間貼ったままにしないようにしましょう。肌に優しい成分の湿布を選ぶことも有効です。 |

| かぶれ、水ぶくれ | 湿布を剥がし、患部を刺激しないように清潔に保ってください。症状がひどい場合は、自己判断せずに専門家にご相談ください。 | 初めて使用する湿布は、目立たない場所で短時間貼る「パッチテスト」を行うことをおすすめします。肌の弱い方は、敏感肌用の湿布を選ぶか、使用を控えることも検討してください。 |

| 色素沈着 | 湿布を剥がした後に肌の色が黒ずむことがあります。通常は時間とともに薄れていきますが、気になる場合は専門家にご相談ください。 | 湿布を貼る期間や頻度を見直しましょう。紫外線に当たると色素沈着が強くなることがあるため、湿布を剥がした後は紫外線対策も意識してください。 |

湿布を貼る際は、肌を清潔にし、乾燥した状態で貼るようにしてください。また、入浴直後や運動後など、血行が促進されている時に貼ると、かゆみや刺激を感じやすくなることがありますので、少し時間を置いてから貼るのが良いでしょう。

5.2 こんな時は病院へ 寝違えの危険なサイン

寝違えの多くは数日から1週間程度で自然に回復しますが、中には単なる寝違えではない、より深刻な病気が隠れているケースもあります。以下の症状が見られる場合は、自己判断せずに、速やかに適切な専門機関を受診してください。

- 痛みが非常に強い、または広範囲に広がる

首だけでなく、肩や腕、背中全体にまで痛みが広がり、我慢できないほどの激痛が続く場合は注意が必要です。 - 手足にしびれや脱力感がある

首の痛みとともに、指先や腕、足にしびれを感じたり、力が入りにくくなったりする場合は、神経に問題が生じている可能性があります。 - 発熱、頭痛、めまい、吐き気などの全身症状を伴う

首の痛みだけでなく、風邪のような症状や、意識の混濁、めまい、吐き気などがある場合は、他の病気を疑う必要があります。 - 痛みが一向に改善しない、または悪化する

湿布やセルフケアを続けても、痛みが改善するどころか悪化の一途をたどる場合や、2週間以上症状が続く場合は、専門家による診断が必要です。 - 転倒や外傷後に発生した寝違えのような症状

特に転倒や事故など、外部からの強い衝撃を受けた後に首の痛みが出た場合は、骨や靭帯に損傷がある可能性も考えられます。

これらの症状は、頚椎椎間板ヘルニアや頚椎症、あるいは他の内科的な疾患が原因である可能性も否定できません。早めの対応が、症状の悪化を防ぎ、より適切な処置を受けるために重要です。

6. まとめ

つらい寝違えの痛みは、日常生活に大きな支障をきたします。そんな時、手軽に使える湿布は、痛みを和らげる有効な手段の一つです。

この記事では、寝違えの痛みにアプローチする湿布のメカニズムから、冷湿布と温湿布の適切な選び方、そして首の痛む部位にしっかり届く正しい貼り方までを詳しくご紹介しました。

湿布の効果を最大限に引き出すためには、痛む部分を正確に見極め、剥がれにくいように工夫して貼ることが重要です。また、湿布と併せて安静にすること、適切なタイミングでのストレッチ、温冷療法を組み合わせることで、より早く症状の改善が期待できます。

しかし、湿布はあくまで対症療法であり、すべてを解決するものではありません。使用中に肌トラブルが生じた場合や、痛みが改善しない、あるいは悪化する場合には、迷わず医療機関を受診してください。特に、手足のしびれや脱力感、発熱などの危険なサインが見られる場合は、速やかに専門医の診察を受けることが大切です。

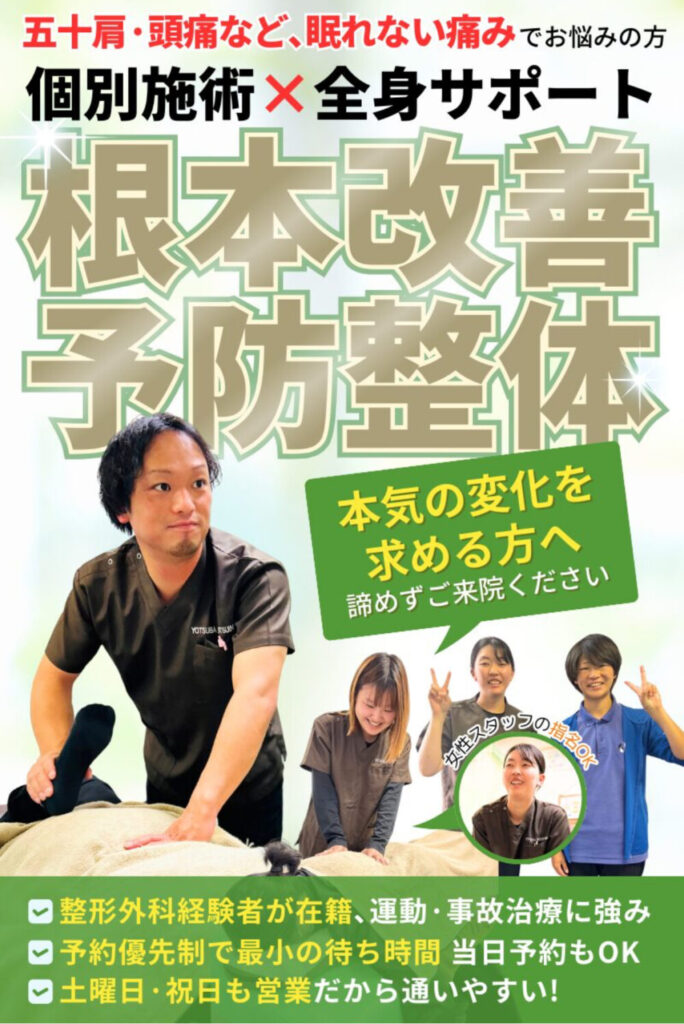

寝違えの痛みで本当にお困りの際は、当院へお問い合わせください。

店舗情報

店舗名よつば整骨院/よつば整体院

代表髙橋 勇輝(たかはし ゆうき)

住所〒020-0851

岩手県盛岡市向中野7丁目1−36グレース向中野103

駐車場あり

地図を見る

営業時間9:00〜12:00/14:30〜19:30

火·金·土曜は18時まで通し営業

詳細はこちら

休診日日曜・祝日

アクセス盛岡南ICから2.5km

イオンモール盛岡南から1.3km

しゃぶしゃぶ温野菜 盛岡南店さん近く

TEL 019-681-2280

施術中はお電話に出られません。

留守番電話に「お名前」「お電話番号」をお残しください。

こちらから折り返しご連絡させていただきます。

営業時間

よつば整骨院/よつば整体院は 「 当日予約OK 完全予約制 」 です。

| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:00 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 14:30〜19:30 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 9:00〜18:00 | – | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | 休 | 休 |

9:00〜12:00/14:30〜19:30

火・金・土曜日は18:00まで通し営業となります

コメントを残す