朝目覚めたら、首に激痛が走り、動かせない。そんな「寝違え」のつらい症状に、今まさに悩まされているあなたへ。この痛みはいつまで続くのだろう、どうすれば楽になるのだろうと、不安な気持ちでいっぱいではありませんか?

ご安心ください。この記事では、寝違えで首が痛くて動かせない時に「今すぐできる応急処置」から、痛みを悪化させないための「絶対にやってはいけないNG行動」、さらには寝違えの「根本的な原因」と「もう二度と繰り返さないための再発防止策」まで、あなたの疑問を全て解決します。

冷やすべきか温めるべきかといった判断基準、痛みを和らげる寝方や姿勢、市販薬の活用法、そして体のプロに相談すべき危険な症状の見分け方まで、具体的な方法を分かりやすく解説しています。

適切な対処法を知り、日々の生活習慣を見直すことで、つらい首の痛みから解放され、快適な毎日を取り戻すことができるでしょう。さあ、一緒に寝違えの悩みを乗り越えましょう。

1. 今すぐできる応急処置 寝違えで首が痛い動かせない時の対処法

朝起きて突然、首が痛くて動かせない、そんな経験はつらいものです。しかし、慌てずに適切な応急処置をすることで、痛みを和らげ、回復を早めることができます。ここでは、寝違えで首が痛い時に今すぐできる具体的な対処法をご紹介します。

1.1 まずは安静にすることと冷やす温めるの判断

寝違えで首が痛い時、最も大切なのは無理に動かさず安静にすることです。首の筋肉や関節に炎症が起きている可能性があるため、まずは安静にして、これ以上悪化させないように心がけましょう。仕事や家事など、どうしても動かなければならない場合でも、首に負担がかからないように工夫してください。

次に、冷やすか温めるかの判断が重要になります。一般的に、寝違えの初期段階では炎症が起きていることが多いため、冷やすのが適切とされています。しかし、時間が経過している場合や血行不良が原因の場合は温める方が良いこともあります。判断に迷う場合は、以下の表を参考にしてください。

| 対処法 | 判断の目安 | 具体的な方法 |

| 冷やす(アイシング) | 寝違えてから24時間以内の急性期触ると熱を持っている感じがするズキズキとした強い痛みがある炎症を抑えたい時 | ビニール袋に氷と少量の水を入れ、タオルで包んで首の痛む部分に15~20分程度当てます。冷やしすぎると凍傷になる可能性があるため、直接肌に当てないように注意し、感覚が麻痺するほど冷やさないでください。1日に数回繰り返すのが効果的です。 |

| 温める(温熱療法) | 寝違えてから24時間以上経過した慢性期熱感がない、または冷えている感じがする血行不良が原因と考えられる時筋肉の緊張を和らげたい時 | 蒸しタオルや温湿布、シャワーなどで首周りを温めます。お風呂にゆっくり浸かるのも良いでしょう。温めることで血行が促進され、筋肉の緊張がほぐれて痛みが和らぐことがあります。ただし、強い痛みや熱感がある場合は温めないでください。 |

どちらか一方を無理に続けるのではなく、ご自身の体感に合わせて心地よい方を選ぶことが大切です。冷やして痛みが悪化する、温めて痛みが強くなる場合は、すぐに中止してください。

1.2 市販薬や湿布の活用法

痛みがひどく、日常生活に支障が出る場合は、市販薬や湿布を活用するのも一つの方法です。これらは一時的に痛みを和らげ、安静を保ちやすくする効果が期待できます。

1.2.1 市販薬の選び方と使用上の注意点

市販の痛み止めには、主に炎症を抑える成分(非ステロイド性抗炎症薬:NSAIDs)や、痛みの伝達を抑える成分が含まれています。薬局やドラッグストアで購入できるものでは、内服薬と外用薬(塗り薬、スプレーなど)があります。

- 内服薬: イブプロフェンやロキソプロフェンなどが配合されたものが一般的です。痛みが強い時や、広範囲にわたる痛みに効果的です。用法・用量を守り、胃腸が弱い方は食後に服用するなど注意が必要です。

- 外用薬: 塗り薬やスプレータイプのものがあります。患部に直接作用するため、ピンポイントの痛みに適しています。内服薬との併用も可能ですが、成分が重複しないか確認し、薬剤師に相談することをおすすめします。

市販薬はあくまで一時的な対処であり、根本的な治療ではありません。長期間使用しても改善しない場合は、専門家にご相談ください。また、アレルギー体質の方や持病をお持ちの方は、使用前に薬剤師に相談することが大切です。

1.2.2 湿布の効果的な使い方

湿布には、主に冷湿布と温湿布があります。冷やすか温めるかの判断基準は前述の通りですが、湿布にもそれぞれ特徴があります。

- 冷湿布: 炎症を抑える成分が含まれており、患部の熱感を鎮め、痛みを和らげる効果があります。急性期のズキズキする痛みに適しています。

- 温湿布: 血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果があります。慢性期のこわばるような痛みに適しています。

湿布を貼る際は、清潔な肌に直接貼り、剥がれやすい場合はテープなどで補強しましょう。かぶれやすい方は、同じ場所に貼り続けず、皮膚の状態を確認しながら使用してください。入浴直後や発汗時は、かぶれやすくなるため注意が必要です。

1.3 痛みを和らげる寝方と姿勢

寝違えの痛みがある時に、どのように寝て、どのように過ごすかは非常に重要です。不適切な寝方や姿勢は、痛みを悪化させる原因になります。

1.3.1 寝る時の工夫

首が痛い時に最も楽な寝方を見つけることが大切です。一般的には、以下の点に注意すると良いでしょう。

- 仰向けで寝る: 横向きやうつ伏せは首に負担がかかりやすいため、できるだけ仰向けで寝ることをおすすめします。

- 枕の高さと硬さ: 首のカーブを自然に保てる、低すぎず高すぎない枕を選びましょう。硬すぎる枕は首に負担をかけ、柔らかすぎる枕は安定感を損ないます。タオルを丸めて首の隙間を埋めるように使うのも効果的です。

- クッションの活用: 首の左右どちらかに痛みがある場合は、その痛む側に薄いクッションやタオルを挟むことで、首の傾きをサポートし、痛みを軽減できることがあります。

- 寝返りを打たない工夫: 無意識の寝返りで首を動かしてしまうと痛みが強くなることがあります。体を固定するような寝方は難しいですが、意識的にゆっくりと寝返りを打つように心がけましょう。

最も大切なのは、ご自身が「楽だと感じる」姿勢で寝ることです。無理に特定の姿勢を保とうとせず、痛みが和らぐ体勢を見つけてください。

1.3.2 日中の姿勢の改善

日中の姿勢も首の痛みに大きく影響します。以下の点に注意し、首への負担を減らしましょう。

- 猫背にならない: スマートフォンやパソコンを使用する際、頭が前に突き出た猫背の姿勢になりがちです。これにより首の後ろの筋肉に大きな負担がかかります。背筋を伸ばし、顎を軽く引いて、耳と肩が一直線になるような姿勢を意識しましょう。

- 長時間の同じ姿勢を避ける: デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けると、首や肩の筋肉が硬くなり、血行不良を招きます。1時間に一度は休憩を取り、軽く首や肩を動かすようにしましょう。

- 首に負担をかけない動作: 重いものを持つ時や、急に振り返る時など、首に負担がかかる動作は避けましょう。体全体を使ってゆっくりと動くように心がけてください。

日中も首を無理に動かさず、常に「首が楽な状態」を意識して過ごすことが、回復への近道となります。

2. なぜ起こる 寝違えで首が痛い動かせないメカニズム

寝違えは、首の特定の筋肉や靭帯に炎症や損傷が起こることで発生します。特に睡眠中に不自然な姿勢が続くことで、首への負担が蓄積し、朝目覚めた時に激しい痛みや可動域の制限を感じるようになります。この痛みは、多くの場合、首の筋肉が過度に緊張し、血流が悪くなることで引き起こされます。

2.1 寝違えの主な原因 姿勢や寝具の問題

寝違えの最も一般的な原因は、睡眠中の姿勢や使用している寝具に問題があることです。首や肩に負担がかかる状態が長時間続くことで、筋肉や靭帯に炎症が起こりやすくなります。

| 原因 | 具体的な影響 |

| 不自然な寝姿勢 | 睡眠中に首が横に傾きすぎたり、ねじれたりすることで、首の筋肉や靭帯が過度に引き伸ばされたり、圧迫されたりします。これにより、血流が悪くなり、炎症を引き起こすことがあります。特に、うつ伏せで寝る習慣がある方は、首が長時間大きくねじれた状態になるため、寝違えのリスクが高まります。 |

| 合わない枕 | 枕の高さが合っていないと、首のS字カーブが保たれず、首が不自然な角度で固定されてしまいます。高すぎると首が前に傾き、低すぎると首が反りすぎて、どちらも首に大きな負担をかけます。また、硬すぎる枕や柔らかすぎる枕も、首のサポート不足や過度な沈み込みを引き起こし、寝違えの原因となります。 |

| 合わないマットレス | マットレスが柔らかすぎると体が沈み込みすぎてしまい、反対に硬すぎると体の一部に圧力が集中してしまいます。これにより、寝返りが打ちにくくなったり、背骨や首が不自然な位置で固定されたりして、筋肉への負担が増大します。体全体が正しく支えられないと、首や肩の筋肉が常に緊張した状態になり、寝違えを引き起こしやすくなります。 |

| 寝返りの少なさ | 睡眠中に寝返りを打つことで、体の一部にかかる圧力を分散させ、血流を促しています。しかし、疲労や寝具の問題、または狭い場所で寝るなどの理由で寝返りが少ないと、長時間同じ部位に負担がかかり続け、筋肉の緊張や血行不良が悪化し、寝違えにつながることがあります。 |

2.2 ストレスや疲労も寝違えの原因に

寝違えは、単に寝姿勢や寝具の問題だけでなく、精神的なストレスや肉体的な疲労も深く関わっていることがあります。これらの要因は、体の防御機能や回復力を低下させ、首の筋肉を硬くすることで、寝違えが起こりやすい状態を作り出します。

ストレスが蓄積すると、私たちの体は無意識のうちに筋肉を緊張させます。特に首や肩周りの筋肉は、ストレスの影響を受けやすく、慢性的に硬くなってしまいます。筋肉が硬くなると、血流が悪くなり、酸素や栄養が十分に行き渡らなくなるため、少しの負担でも炎症を起こしやすくなります。また、ストレスは自律神経のバランスを乱し、睡眠の質を低下させることにもつながります。質の悪い睡眠は、日中の疲労を十分に回復させることができず、結果として筋肉の緊張状態をさらに悪化させ、寝違えを引き起こしやすくします。

肉体的な疲労も同様に、寝違えのリスクを高めます。激しい運動や長時間のデスクワークなどで体が疲労すると、筋肉の回復力が低下します。疲労した筋肉は、わずかな刺激や不自然な姿勢でも損傷しやすく、炎症を起こしやすい状態になります。特に、睡眠中に体は修復活動を行いますが、疲労が蓄積しているとこの修復が追いつかず、首の筋肉が十分にリラックスできないまま朝を迎えてしまうことがあります。

3. 病院に行くべき 寝違えの症状と受診の目安

多くの寝違えは、数日間の安静や適切なセルフケアによって自然に改善することが期待されます。しかし、中には単なる寝違えではない、より深刻な症状が隠れているケースや、痛みが長引き日常生活に大きな支障をきたす場合があります。そのような時は、専門家への相談を検討することが重要です。

3.1 整形外科や接骨院での治療法

寝違えの症状が改善しない、あるいは悪化する場合には、専門家による診断と適切な治療が有効です。ここでは、整形外科と接骨院で期待できる一般的なアプローチについてご紹介します。

整形外科では、まずレントゲンやMRIなどの画像検査を行い、痛みの原因を詳細に特定します。これにより、骨や関節、神経の状態を確認し、寝違え以外の可能性も考慮した診断が可能です。診断に基づき、痛み止めや筋弛緩剤などの薬物療法、電気治療や温熱療法といった物理療法、場合によっては神経ブロック注射などの専門的な治療が選択されることがあります。また、症状が落ち着いた後には、再発防止のためのリハビリテーションや運動指導が行われることもあります。

一方、接骨院では、手技による丁寧な施術を中心に、筋肉の緊張を和らげたり、関節の動きを改善したりするアプローチが行われます。痛みのある部位だけでなく、関連する全身のバランスを考慮した施術が特徴です。テーピングを用いて患部を保護したり、運動指導や姿勢指導を通じて、症状の緩和と再発防止を目指します。患者さんの状態に合わせて、一人ひとりに合った施術計画が立てられます。

どちらの専門家を選ぶかは、症状の程度やご自身の希望によって異なります。まずはご自身の症状をよく観察し、適切な選択をすることが大切です。

3.2 危険な寝違え 放置してはいけない症状

寝違えの痛みは通常、数日で和らぐものですが、以下に示すような症状が見られる場合は、速やかに専門家へ相談する必要があります。これらは単なる寝違えではなく、より重篤な病気が原因である可能性を示唆しているため、放置することは大変危険です。

| 症状の種類 | 具体的な状態 | 専門家への相談を検討すべき理由 |

| 痛みの持続・悪化 | 激しい痛みが3日以上続く、または徐々に悪化している | 一般的な寝違えの範疇を超えている可能性があります |

| しびれ・麻痺 | 首だけでなく、腕や手、指にしびれや脱力感、感覚の麻痺がある | 神経が圧迫されている可能性があり、頚椎の疾患が疑われます |

| 発熱・頭痛 | 首の痛みと同時に発熱や激しい頭痛、吐き気を伴う | 感染症や炎症、脳の疾患など、緊急性の高い病気の可能性があります |

| 全身症状 | めまい、ふらつき、ろれつが回らない、歩行困難、意識が朦朧とする | 脳や神経系の重篤な疾患が疑われ、迅速な対応が必要です |

| 外傷の有無 | 転倒や事故など、外傷後に首の痛みが発生した | 骨折や靭帯損傷など、外傷性の病変が隠れている可能性があります |

| 排泄障害 | 排尿や排便のコントロールが難しい、感覚がない | 脊髄の重度な圧迫が疑われ、緊急性の高い症状です |

これらの症状は、頚椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症、神経根症といった頚椎の疾患、あるいはさらに緊急性の高い脳血管障害や髄膜炎などの可能性も考えられます。自己判断せずに、必ず専門家の診断を受けるようにしてください。早期に適切な処置を受けることで、症状の悪化を防ぎ、回復を早めることができます。

4. 絶対にやってはいけない 寝違えで首が痛い動かせない時のNG行動

4.1 無理なストレッチやマッサージは逆効果

寝違えで首が痛く、動かせない時に、「早く治したい」という一心で無理なストレッチやマッサージを行うことは、かえって症状を悪化させる危険性があります。 首の筋肉は非常にデリケートであり、寝違えは炎症を起こしている状態であることが多いため、不適切な刺激はさらなる損傷や炎症の拡大を招く可能性があるのです。

4.1.1 無理なストレッチがNGな理由

首が痛い時に無理にストレッチをすると、炎症を起こしている筋肉や関節に余計な負担がかかり、微細な損傷をさらに広げてしまうことがあります。 特に、痛む方向に無理やり首を動かそうとすることは絶対に避けてください。 これにより、筋肉の線維が断裂したり、炎症が悪化したりする恐れがあります。 結果として、痛みが長引いたり、より重い症状に発展したりする可能性も考えられます。

4.1.2 自己流のマッサージがNGな理由

痛みがある箇所を自己流で強く揉んだり押したりするマッサージも避けるべきです。 寝違えの原因は筋肉の炎症だけでなく、神経の圧迫や関節のずれが関係していることもあります。 専門知識がないまま強い刺激を与えると、炎症を悪化させたり、神経を刺激して痛みを増強させたりする可能性があります。 また、首の周りには重要な血管や神経が通っているため、安易なマッサージは危険を伴うこともあります。 まずは安静にし、専門家のアドバイスを求めることが大切です。

4.2 温めすぎや冷やしすぎの注意点

寝違えの初期段階では炎症が起きていることが多いため、冷やすことが推奨されることが多いですが、冷やしすぎや、炎症があるにも関わらず温めてしまうことは症状を悪化させる原因となります。 適切な判断が求められます。

| NG行動 | 理由と危険性 | 適切な対処法(参考) |

| 初期の炎症期に温める | 寝違え直後から数日間の急性期は、筋肉や関節に炎症が起きている状態です。 この時期に温めてしまうと、血行が促進されすぎて炎症がさらに悪化し、痛みが強くなったり、腫れがひどくなったりする可能性があります。 | 発症直後から24~48時間程度は、患部を冷やして炎症を抑えることが一般的です。 ただし、冷やしすぎないように注意し、タオルなどでくるんだ保冷剤を短時間当てる程度にしてください。 |

| 冷湿布を長時間貼り続ける、または冷やしすぎる | 冷やすことは炎症を抑えるのに役立ちますが、長時間冷やしすぎると血行が悪くなり、筋肉が硬直して回復が遅れることがあります。 また、冷えによって肩や首全体の筋肉が緊張し、かえって痛みを増すことも考えられます。 | 冷やす時間は1回15~20分程度を目安にし、間隔を空けて行うようにしてください。 冷やしすぎによる体の冷えにも注意が必要です。 痛みが和らいできたら、徐々に温めるケアに移行することも検討してください。 |

4.3 痛みを我慢して無理に動かすことの危険性

寝違えで首が痛いにもかかわらず、「これくらいなら大丈夫」と痛みを我慢して日常生活を続けたり、無理に首を動かそうとしたりすることは、症状を長引かせたり、悪化させたりする大きな原因となります。 特に、仕事や家事などで無理な姿勢を続けることは避けるべきです。

4.3.1 なぜ無理に動かすことが危険なのか

首が痛い時に無理に動かすと、炎症を起こしている筋肉や関節にさらなる負担がかかり、回復を妨げます。 また、痛みをかばうために不自然な姿勢を取り続けることで、他の部位にまで負担がかかり、肩こりや背中の痛みなど、新たな不調を引き起こす可能性もあります。 特に、急激な動作や重いものを持つなどの行為は、首への負担を増大させ、症状を悪化させるリスクが高まります。 まずは、痛みのない範囲で安静にすることが最も重要です。

5. もう二度と寝違えない 再発防止のための生活習慣とセルフケア

寝違えのつらい経験はもうしたくない、そうお考えの方も多いのではないでしょうか。ここでは、寝違えを繰り返さないための具体的な生活習慣とセルフケアの方法をご紹介します。日々の少しの心がけが、首の健康を守り、快適な毎日へとつながります。

5.1 適切な寝具選びと寝姿勢の改善

寝違えの主な原因の一つは、睡眠中の首や肩への負担です。適切な寝具を選び、正しい寝姿勢を意識することで、寝違えの再発リスクを大幅に減らすことができます。

5.1.1 枕の選び方と寝姿勢のポイント

枕は、首の自然なカーブを支え、首から肩にかけての筋肉がリラックスできるものを選ぶことが重要です。高すぎたり低すぎたりする枕は、首に余計な負担をかけてしまいます。

| 項目 | ポイント | 理想的な状態 |

| 枕の高さ | 仰向けに寝た時、額より顎が少し下がる程度が目安です。 | 首の自然なS字カーブが保たれ、呼吸が楽にできる高さ。 |

| 枕の硬さ | 頭を支えつつ、適度な弾力性があるものを選びましょう。 | 頭が沈み込みすぎず、首をしっかりと支える硬さ。 |

| 枕の素材 | 通気性が良く、体にフィットしやすい素材がおすすめです。 | 首や肩の隙間を埋め、体圧を分散できる素材。 |

また、寝姿勢も大切です。仰向けで寝る際は、首がまっすぐになるように、そして背骨が自然なS字カーブを描くように意識してください。横向きで寝る場合は、首と背骨が一直線になるよう、枕の高さで調整しましょう。うつ伏せ寝は首に大きな負担がかかるため、できる限り避けることをおすすめします。

5.1.2 マットレスの選び方

マットレスも、寝姿勢に大きく影響します。体圧を適切に分散し、体が沈み込みすぎない適度な硬さのマットレスを選ぶことが、首や背骨への負担を軽減し、寝返りをスムーズにすることにつながります。

5.2 日常でできる首のストレッチと体操

日中のデスクワークやスマートフォンの使用などで、首や肩の筋肉は常に緊張しています。日常的に軽いストレッチや体操を取り入れることで、筋肉の柔軟性を保ち、血行を促進し、寝違えを予防することができます。

5.2.1 首のストレッチの基本と実践

ストレッチを行う際は、無理に伸ばさず、ゆっくりと気持ち良いと感じる範囲で行うことが大切です。痛みを感じる場合はすぐに中止してください。呼吸を意識し、息を吐きながら筋肉を伸ばすと、より効果的です。

- 首を前後に倒すストレッチ

ゆっくりと顎を胸に近づけるように首を前に倒し、次に天井を見上げるように後ろに倒します。それぞれ数秒間キープし、首の後ろや前の筋肉が伸びるのを感じてください。 - 首を左右に傾けるストレッチ

片方の耳を肩に近づけるように首を真横に傾けます。反対側の首筋が伸びるのを感じながら、ゆっくりと行いましょう。左右交互に数回繰り返します。 - 首を左右に回すストレッチ

ゆっくりと首を左右に回し、肩越しに後ろを見るようにします。無理な力を入れず、首の可動域を広げるように意識してください。 - 肩甲骨を動かすストレッチ

首の筋肉とつながる肩甲骨周りの筋肉をほぐすことも大切です。両肩を大きく前回し、次に後ろ回しにすることで、肩甲骨の動きをスムーズにします。

5.2.2 首や肩の負担を減らす体操

デスクワークの合間など、日常生活で手軽にできる体操を取り入れましょう。

- 肩上げ下げ体操

両肩を耳に近づけるようにぐっと引き上げ、数秒キープした後、ストンと力を抜いて下ろします。この動作を繰り返すことで、肩周りの緊張を和らげます。 - 首のアイソメトリック運動

手のひらを額に当て、頭を前に倒す力と手のひらで押し返す力を均等にかけ、首の筋肉を意識して数秒間キープします。同様に、後頭部、側頭部でも行いましょう。首のインナーマッスルを鍛え、安定性を高めるのに役立ちます。

5.3 血行促進と冷え対策

血行不良や体の冷えは、筋肉の緊張を招き、寝違えのリスクを高めます。体を温め、血行を促進する生活習慣を取り入れることで、首や肩の筋肉を柔らかく保ち、寝違えの予防につながります。

5.3.1 体を温める習慣

日々の生活の中で、意識的に体を温める習慣を作りましょう。

- 入浴で全身を温める

シャワーだけでなく、湯船にゆっくりと浸かることで、体の芯から温まり、全身の血行が促進されます。特に首や肩まで温まるようにすると良いでしょう。 - 首周りの保温

外出時はもちろん、室内や就寝時も、首周りを冷やさないように心がけましょう。スカーフやネックウォーマー、タートルネックの衣類などを活用し、首の筋肉を冷えから守ります。 - 軽い運動の習慣化

ウォーキングや軽いジョギングなど、全身を使う運動を習慣にすることで、血行が促進され、体温を適切に保つことができます。

5.3.2 食事と水分補給

内側から体を温めることも大切です。

- 体を温める食材の摂取

根菜類、ショウガ、ニンニク、トウガラシなど、体を温める効果のある食材を積極的に食事に取り入れましょう。 - 十分な水分補給

水分を十分に摂ることは、血液の循環をスムーズにし、体内の老廃物の排出を助けます。冷たい飲み物だけでなく、温かいお茶などを飲むこともおすすめです。

これらの生活習慣とセルフケアを継続することで、首の健康を保ち、寝違えのつらい症状から解放された快適な毎日を送ることができるでしょう。

6. まとめ

寝違えで首が痛く、動かせない状況は本当につらいものです。しかし、ご安心ください。適切な対処法を知り、実践することで、この痛みは和らぎ、回復へと向かうことができます。

まず大切なのは、慌てずに安静にすることです。初期の炎症期には冷やす、慢性期には温めるなど、ご自身の状態に合わせて適切な処置を選びましょう。市販薬や湿布も上手に活用し、痛みを和らげる寝方や姿勢を試すことで、少しずつ楽になるはずです。

寝違えは、寝ている間の無理な姿勢や寝具の問題、日頃のストレスや疲労が主な原因として考えられます。これらの原因を理解し、無理なストレッチやマッサージといったNG行動を避けることが、症状の悪化を防ぎ、早期回復につながります。

もし痛みがなかなか引かない場合や、手足のしびれ、めまいなどの危険な症状が見られる場合は、迷わず専門家にご相談ください。適切な診断と治療を受けることで、より早く、確実に改善へと導かれます。

そして、もう二度と寝違えに悩まされないために、適切な寝具選びや寝姿勢の改善、日常的な首のストレッチや体操、血行促進と冷え対策を生活に取り入れることが非常に重要です。これらの予防策を実践することで、快適な毎日を送ることができるでしょう。

寝違えは誰にでも起こりうる症状ですが、正しい知識と行動で乗り越え、再発を防ぐことが可能です。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

店舗情報

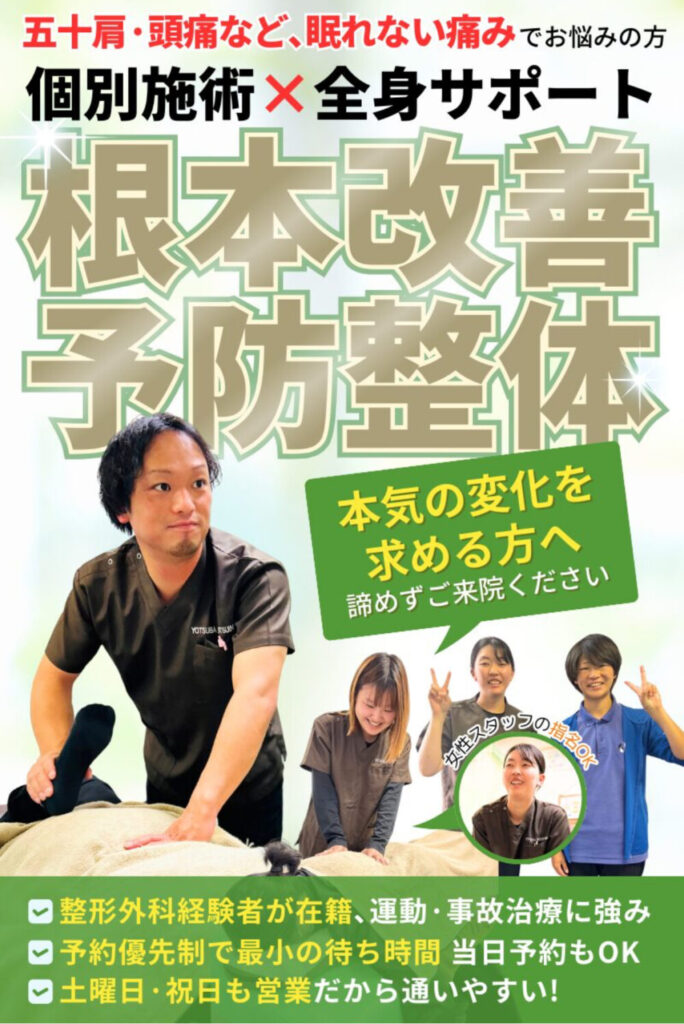

店舗名よつば整骨院/よつば整体院

代表髙橋 勇輝(たかはし ゆうき)

住所〒020-0851

岩手県盛岡市向中野7丁目1−36グレース向中野103

駐車場あり

地図を見る

営業時間9:00〜12:00/14:30〜19:30

火·金·土曜は18時まで通し営業

詳細はこちら

休診日日曜・祝日

アクセス盛岡南ICから2.5km

イオンモール盛岡南から1.3km

しゃぶしゃぶ温野菜 盛岡南店さん近く

TEL 019-681-2280

施術中はお電話に出られません。

留守番電話に「お名前」「お電話番号」をお残しください。

こちらから折り返しご連絡させていただきます。

営業時間

よつば整骨院/よつば整体院は 「 当日予約OK 完全予約制 」 です。

| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:00 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 14:30〜19:30 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 9:00〜18:00 | – | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | 休 | 休 |

9:00〜12:00/14:30〜19:30

火・金・土曜日は18:00まで通し営業となります

コメントを残す