交通事故に遭ってしまい、治療について何から始めたらいいのか分からない…。そんな不安を抱えていませんか? この記事では、交通事故後の治療の流れを分かりやすく解説し、むちうち、腰痛、打撲・捻挫、骨折など、症状別に適切な治療法をご紹介します。それぞれの症状の特徴や、急性期・慢性期といった時期に合わせた治療アプローチを理解することで、早期回復を目指せます。さらに、治療に関するよくある質問にもお答えしますので、安心して治療に専念するための情報収集に役立ててください。適切な治療を受けることで、後遺症リスクを軽減し、一日も早く普段の生活を取り戻しましょう。

1. 交通事故後の治療の流れ

交通事故に遭ってしまった後、落ち着いて適切な行動をとることは、後の治療や回復に大きく影響します。ここでは、事故直後から治療開始までの流れを分かりやすくご説明します。

1.1 事故直後

まずはご自身の安全と周りの状況を確認することが最優先です。二次事故を防ぐため、可能であれば安全な場所に移動し、ハザードランプを点灯しましょう。負傷者がいる場合は、すぐに救急車を呼び、警察へ連絡してください。

1.2 警察への連絡

交通事故証明書は、その後の治療や保険手続きに必要不可欠な書類です。必ず警察に連絡し、事故の状況を正確に伝えましょう。些細な事故でも、後から症状が現れる場合もありますので、必ず届け出ることが大切です。

1.3 医療機関の受診

事故直後は興奮状態にあり、痛みを感じにくい場合もありますが、必ず医療機関を受診しましょう。レントゲン検査やMRI検査などを通して、目に見えない損傷がないかを確認することが重要です。医師の診断書は、治療開始の根拠となるだけでなく、損害賠償請求の際にも必要となります。

1.4 治療開始

医師の診断に基づき、適切な治療を開始します。症状や痛みの程度に合わせて、治療内容や頻度が決定されます。治療期間中は、医師の指示に従い、しっかりと治療に専念することが大切です。

1.5 経過観察

症状が改善した後も、経過観察のために定期的に通院することが推奨されます。後遺症の有無を確認し、必要に応じて適切な対応をとることで、よりスムーズな回復を目指せます。

| 手順 | 内容 | ポイント |

| 1 | 安全確保と救急要請 | 二次事故防止と負傷者の救護を最優先 |

| 2 | 警察への連絡 | 交通事故証明書の取得のため、必ず連絡 |

| 3 | 医療機関の受診 | 医師の診断と適切な検査の実施 |

| 4 | 治療開始 | 医師の指示に従い、治療に専念 |

| 5 | 経過観察 | 後遺症の有無を確認し、適切な対応 |

これらの流れを把握しておくことで、事故後の対応をスムーズに進めることができます。不安な点や疑問点があれば、医療機関や関係機関に相談することをおすすめします。

2. むちうちの症状と治療法

交通事故による衝撃は、身体に大きな負担をかけ、様々な症状を引き起こします。中でも、むちうちは代表的な症状の一つです。この章では、むちうちの症状と治療法について詳しく解説します。

2.1 むちうちとは?

むちうちとは、交通事故などの衝撃によって、頭部が鞭のようにしなり、首に強い力が加わることで発生する症状の総称です。医学的には「頸椎捻挫」「外傷性頸部症候群」などと呼ばれます。レントゲンなどの画像検査では異常が見られない場合も多く、診断が難しいケースもあります。

2.2 むちうちの症状

むちうちの症状は多岐にわたり、人によって現れ方も様々です。主な症状は以下の通りです。

| 症状 | 説明 |

| 頸部の痛み | 首の痛みはむちうちの最も一般的な症状です。痛みは鋭い痛みから鈍い痛みまで様々で、動かすことで悪化することもあります。 |

| 肩や背中の痛み | 首の痛みと共に、肩や背中に痛みやしびれが広がることもあります。 |

| 頭痛 | 後頭部を中心とした頭痛が生じることもあります。 |

| めまい | ふらつきやめまいを感じることもあります。 |

| 吐き気 | 吐き気や嘔吐を伴うこともあります。 |

| 耳鳴り | 耳鳴りや難聴が生じることもあります。 |

| 自律神経症状 | 倦怠感、不眠、食欲不振などの自律神経症状が現れることもあります。 |

これらの症状は、事故直後には現れず、数日後、あるいは数週間後に現れる場合もあります。少しでも違和感を感じたら、速やかに医療機関を受診することが大切です。

2.3 むちうちの治療法

むちうちの治療法は、症状や時期によって異なります。大きく分けて急性期と慢性期に分けて説明します。

2.3.1 急性期

急性期(受傷後約2週間)の主な治療法は、患部の安静と炎症を抑えることです。

- 安静:重症な場合には、頸椎カラーなどで首を固定し、安静を保つことが重要です。

- 冷却:炎症を抑えるために、患部を冷却します。

- 鎮痛剤:痛みを軽減するため、医療機関から処方された鎮痛剤を服用することがあります。

2.3.2 慢性期

慢性期(受傷後約2週間以降)になると、痛みが長引いたり、可動域制限が生じることがあります。この場合は、痛みの緩和と機能回復を目指す治療を行います。

- 温熱療法:患部を温めて血行を促進し、筋肉の緊張を和らげます。

- 運動療法:ストレッチや筋力トレーニングなどを行い、可動域の改善と筋力の強化を図ります。

- 牽引療法:牽引装置を用いて頸椎を牽引し、神経の圧迫を軽減します。

症状が長引く場合は、専門の医療機関に相談し、適切な治療を受けることが重要です。

3. 腰痛の症状と治療法

交通事故による衝撃は、腰部に大きな負担をかけ、様々なタイプの腰痛を引き起こす可能性があります。痛みを我慢せず、適切な治療を受けることが大切です。

3.1 腰痛の種類

交通事故で起こる腰痛には、主に以下の種類があります。

| 種類 | 症状 | 特徴 |

| 筋肉性腰痛 | 腰の筋肉の痛み、こわばり、張り | 最も一般的な腰痛。事故の衝撃で腰の筋肉が損傷することで起こります。 |

| 靭帯損傷 | 急激な痛み、腰の不安定感 | 腰を支える靭帯が損傷することで起こります。重症の場合は手術が必要になることもあります。 |

| 腰椎捻挫 | 腰の痛み、可動域制限 | 腰椎の関節や周辺組織が損傷することで起こります。 |

| 椎間板ヘルニア | 腰や臀部の痛み、脚のしびれ | 椎間板の一部が飛び出し、神経を圧迫することで起こります。事故の衝撃で悪化したり、新たに発症したりすることがあります。 |

| 腰椎分離症・すべり症 | 腰の痛み、脚のしびれ、間欠性跛行 | 腰椎の一部が分離したり、ずれたりすることで起こります。事故をきっかけに症状が現れる場合もあります。 |

3.2 腰痛の治療法

腰痛の治療法は、その原因や症状の程度によって異なります。自己判断せず、専門家の指示に従うことが重要です。

安静とアイシング:急性期の腰痛には、安静とアイシングが有効です。炎症を抑え、痛みを和らげる効果があります。痛みが強い場合は、コルセットなどで腰を固定することもあります。

物理療法:温熱療法、電気療法、牽引療法など、様々な物理療法があります。血行を促進し、筋肉の緊張を和らげ、痛みを軽減する効果が期待できます。

運動療法:腰痛が落ち着いてきたら、ストレッチや筋力トレーニングなどの運動療法を行います。腰周りの筋肉を強化し、再発を予防します。痛みの出ない範囲で、無理なく行うことが大切です。

薬物療法:痛みや炎症を抑えるために、鎮痛剤や消炎鎮痛剤などが処方されることがあります。医師の指示に従って服用してください。

ブロック注射:痛みが強い場合、ブロック注射を行うこともあります。神経ブロック注射やトリガーポイント注射など、痛みの原因となっている部分に直接注射することで、痛みを緩和します。

これらの治療法は、症状に合わせて組み合わせて行われます。症状が改善しない場合や悪化した場合は、速やかに専門家に相談しましょう。

4. 打撲・捻挫の症状と治療法

交通事故では、衝撃によって打撲や捻挫を負うケースが多く見られます。これらは比較的軽度の怪我と考えられがちですが、適切な処置を行わないと後遺症に悩まされる可能性もあるため、注意が必要です。ここでは、打撲と捻挫それぞれの症状と治療法について詳しく解説します。

4.1 打撲の症状と治療法

打撲は、強い衝撃を受けた際に皮下組織や筋肉が損傷する怪我です。骨には異常がないことが特徴です。

主な症状としては、痛み、腫れ、皮下出血(あざ)などが挙げられます。初期には患部が熱を持つこともあります。

打撲の治療法は、主にRICE処置と呼ばれる応急処置が基本となります。

| RICE処置 | 内容 |

| R(Rest:安静) | 患部を動かさないように安静にします。 |

| I(Ice:冷却) | 患部を冷やすことで、痛みや腫れを抑えます。氷水を入れた袋などをタオルで包み、15~20分程度冷やします。これを数時間おきに繰り返します。 |

| C(Compression:圧迫) | 弾性包帯などで患部を適度に圧迫することで、内出血や腫れを抑えます。締め付けすぎないように注意しましょう。 |

| E(Elevation:挙上) | 患部を心臓より高く上げることで、血液の循環を良くし、腫れや痛みを軽減します。 |

痛みが強い場合は、鎮痛剤を使用することもあります。また、患部の状態によっては、固定が必要となる場合もあります。

4.2 捻挫の症状と治療法

捻挫は、関節をひねったり、無理な方向に動かしたりすることで、関節を支えている靭帯や関節包が損傷する怪我です。

捻挫の症状は、痛み、腫れ、内出血、関節の動きの制限などです。靭帯の損傷程度によって、軽度、中等度、重度に分類されます。重度の捻挫では、靭帯が完全に断裂している場合もあります。

捻挫の治療法も、打撲と同様にRICE処置が基本となります。特に、安静と冷却は重要です。痛みが強い場合は、鎮痛剤を使用することもあります。また、損傷の程度によっては、ギプスやサポーターなどで固定したり、手術が必要となる場合もあります。関節の安定性を保つために、テーピングを行うこともあります。

捻挫は、再発しやすい怪我です。そのため、痛みが引いた後も、無理に動かさないように注意し、再発予防のためのリハビリテーションを行うことが大切です。適切な治療とリハビリテーションを行うことで、後遺症を残さず回復することができます。

5. 骨折の症状と治療法

交通事故では、衝撃によって骨折することもあります。骨折は骨の連続性が絶たれた状態を指し、痛みや腫れ、変形などの症状が現れます。適切な治療を行わないと、骨が変形して癒合したり、関節の動きが悪くなる後遺症が残る可能性もあるため、早期の診断と治療が重要です。

5.1 骨折の種類と症状

骨折には、様々な種類があります。主な種類と症状は以下の通りです。

| 種類 | 症状 |

| 完全骨折完全骨折 | 骨が完全に折れている状態。強い痛み、腫れ、変形などがみられます。 |

| 不完全骨折不完全骨折 | 骨にひびが入っている状態。完全骨折に比べて痛みや腫れは軽度ですが、放置すると完全骨折に移行する可能性があります。 |

| 開放骨折開放骨折 | 骨折した骨が皮膚を突き破って露出している状態。感染症のリスクが高いため、迅速な処置が必要です。 |

| 閉鎖骨折閉鎖骨折 | 骨折した骨が皮膚を突き破っていない状態。 |

5.2 骨折の治療法

骨折の治療法は、骨折の種類や部位、程度によって異なります。主な治療法は以下の通りです。

5.2.1 保存療法

骨折の程度が軽度の場合、ギプスや装具などで患部を固定する保存療法が行われます。固定することで、骨が正しい位置で癒合するのを促します。また、痛みや腫れを抑えるために、鎮痛剤や消炎鎮痛剤が処方されることもあります。

| 方法 | 説明 |

| ギプス固定ギプス固定 | 骨折部をギプスで固定し、骨の癒合を促します。 |

| 装具療法装具療法 | 骨折部を装具で固定し、関節の動きを制限することで、骨の癒合を促します。 |

| テーピングテーピング | 患部をテーピングで固定することで、痛みや腫れを軽減します。 |

5.2.2 手術療法

骨折の程度が重度の場合や、保存療法で効果が得られない場合は、手術療法が行われます。手術では、折れた骨を金属プレートやネジなどで固定したり、人工骨を移植したりします。

手術療法には、様々な方法がありますが、代表的なものとしては、プレート固定、髄内釘固定、人工骨頭置換術などがあります。

交通事故による骨折は、適切な治療を受けることで、ほとんどの場合、良好な結果を得ることができます。しかし、骨折の種類や程度によっては、後遺症が残る可能性もあります。少しでも異常を感じたら、速やかに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けるようにしてください。

6. 交通事故後の治療でよくある質問

交通事故に遭った後、治療に関する様々な疑問を持つのは当然のことです。ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。

6.1 治療費は誰が負担するの?

交通事故による治療費は、原則として加害者側の自賠責保険で支払われます。示談交渉前であれば、患者様自身が治療費を支払う必要はありません。

ただし、自賠責保険の適用範囲を超える治療や、症状との因果関係が認められない治療については、自費負担となる場合があります。治療を受ける前に、保険会社とよく相談することが大切です。

6.2 治療期間はどのくらい?

治療期間は、ケガの程度や症状、個々の回復状況によって大きく異なります。軽度のむちうちであれば数週間で回復することもありますが、重度の骨折や神経損傷の場合は、数ヶ月から年単位の治療が必要になる場合もあります。

また、同じ症状でも、年齢や体質によって回復速度は変わります。焦らず、ご自身のペースで治療を進めることが大切です。医師の指示に従い、定期的に診察を受けましょう。

6.3 後遺症が残ったらどうすればいい?

交通事故の後遺症で悩んでいる方は少なくありません。後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定を受けることを検討しましょう。

後遺障害等級認定とは、交通事故によって生じた後遺症の程度を1級から14級までの等級で認定する制度です。等級に応じて、損害賠償金が支払われます。認定を受けるためには、所定の書類を提出し、医師の診断を受ける必要があります。

| 等級 | 症状の例 |

| 1級 | 遷延性意識障害、重度の神経系統の障害など |

| 2級 | 高度の神経系統の障害、重度の精神障害など |

| 3級 | 中等度の神経系統の障害、中等度の精神障害など |

| … | … |

| 14級 | 局部に神経症状を残すもの、局部に頑固な痛みを残すものなど |

後遺症の程度によっては、適切なリハビリテーションを受けることで症状の改善が見込める場合もあります。諦めずに、医師や専門家と相談しながら治療を続けましょう。

6.4 示談交渉はどう進めるの?

交通事故の示談交渉は、加害者側の保険会社と行います。示談内容には、治療費や慰謝料、休業損害などが含まれます。示談交渉は、ご自身で行うこともできますが、専門家である弁護士に依頼することもできます。

示談交渉は、今後の生活に大きな影響を与える重要な手続きです。ご自身の状況をしっかりと把握し、納得のいくまで交渉することが大切です。不安な場合は、専門家に相談することをおすすめします。

6.5 保険会社との連絡で注意することは?

保険会社との連絡で注意すべき点は、言ったこと、伝えられたことを記録しておくことです。日付、担当者名、会話の内容などをメモしておきましょう。また、重要な連絡は書面で行うように心がけましょう。口約束だけでは、後々トラブルになる可能性があります。

また、保険会社から提示された示談内容に納得できない場合は、安易にサインしないようにしましょう。一度専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが大切です。

交通事故後の治療に関する疑問や不安は、ひとりで抱え込まずに、専門家に相談することで解決できる場合が多くあります。ご自身の状況に合った適切な治療とサポートを受けることで、一日も早く回復し、安心して日常生活を送れるようにしましょう。

7. 交通事故後の治療を受ける際の注意点

交通事故後の治療は、適切な手順で進めることが重要です。焦らず、落ち着いて対応することで、スムーズな回復へと繋がります。以下の点に注意しながら、治療を進めていきましょう。

7.1 医療機関との連携

交通事故による怪我の治療は、医師の診断のもと行われる必要があります。自己判断で治療を中断したり、他の医療機関を転々とすることは避けましょう。疑問点や不安な点は、遠慮なく医師に相談し、指示に従って治療を進めることが大切です。

7.2 正確な情報提供

医師には、事故の状況や症状を正確に伝えましょう。些細なことでも、後々の治療に影響を与える可能性があります。事故直後は痛みを感じていなくても、後から症状が現れることもあります。事故当時の状況や、体に感じている違和感などを詳しく伝えるように心がけてください。

7.3 治療記録の保管

診断書や領収書などの治療に関する記録は、大切に保管しておきましょう。後遺障害等級認定の申請や、損害賠償請求の際に必要となる場合があります。紛失しないように、専用のファイルなどにまとめて保管することをおすすめします。

7.4 継続的な治療

症状が改善したと感じても、医師の指示があるまでは治療を継続することが重要です。自己判断で治療を中断すると、後遺症が残る可能性があります。また、症状が一時的に軽快しても、再発するケースもあります。完治するまで、根気強く治療を続けることが大切です。

7.5 日常生活での注意点

治療中は、日常生活においても注意が必要です。激しい運動や長時間のデスクワークなどは、症状を悪化させる可能性があります。医師の指示に従い、無理のない範囲で生活を送るようにしましょう。また、十分な睡眠とバランスの取れた食事を摂ることも、回復を早めるために重要です。

7.6 セカンドオピニオンの活用

現在の治療方針に不安がある場合は、セカンドオピニオンを求めることもできます。他の医師の意見を聞くことで、より適切な治療法が見つかる可能性があります。セカンドオピニオンを受ける際は、現在の主治医に相談し、必要な資料を用意しましょう。

7.7 症状の変化への対応

治療中に症状が変化した場合や、新たな症状が現れた場合は、すぐに医師に相談しましょう。症状の変化に合わせて、治療方針を見直す必要があるかもしれません。放置すると症状が悪化したり、後遺症が残るリスクが高まります。

7.7.1 症状悪化時の対応

交通事故による怪我は、時間の経過とともに症状が悪化することがあります。初期には軽かった痛みが強くなったり、痺れや麻痺などの症状が現れる場合もあります。このような場合は、自己判断で対処せず、速やかに医療機関を受診しましょう。

| 症状の変化 | 対応 |

| 痛みが強くなった | 我慢せず、医師に相談する |

| 痺れや麻痺が出た | すぐに医療機関を受診する |

| 新しい症状が現れた | 医師に報告し、指示を仰ぐ |

交通事故後の治療は、焦らず、医師と連携を取りながら、適切な手順で進めることが重要です。これらの注意点を守り、安心して治療に専念することで、スムーズな回復へと繋がります。

8. まとめ

交通事故後の治療は、症状に合わせた適切な処置が重要です。むちうち、腰痛、打撲・捻挫、骨折など、症状によって治療法は異なります。初期の痛みや違和感を見逃さず、医療機関を受診しましょう。適切な治療を受けることで、後遺症のリスクを減らし、早期回復を目指せます。事故直後は症状がなくても、後日痛みが出る場合もあります。少しでも異変を感じたら、すぐに医療機関に相談することが大切です。この記事が、交通事故後の治療に関する理解を深める一助となれば幸いです。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

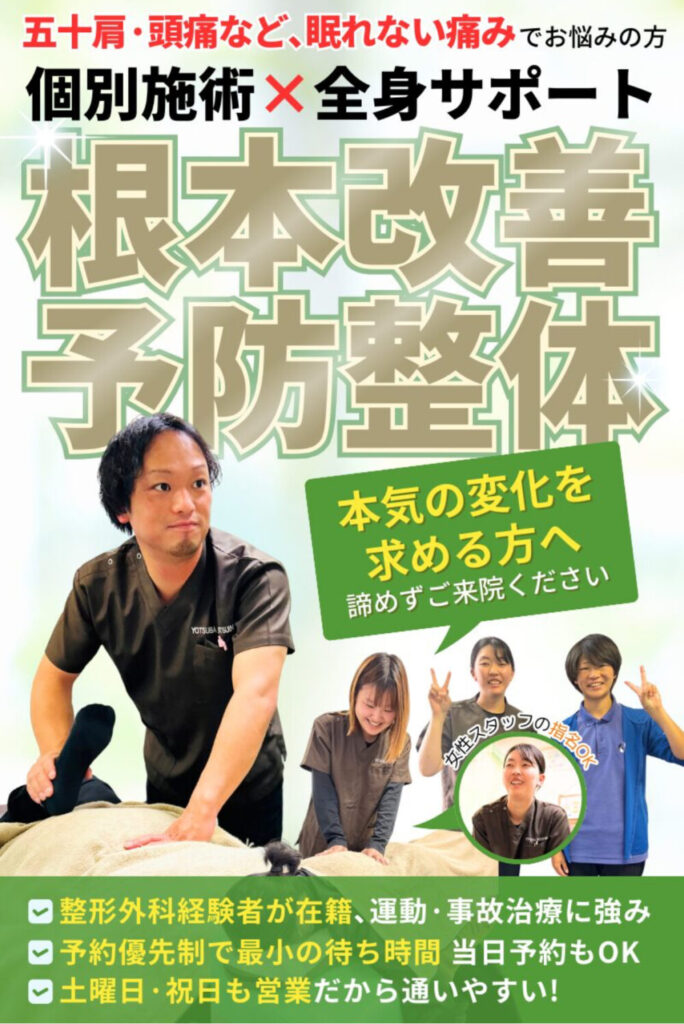

店舗情報

店舗名よつば整骨院/よつば整体院

代表髙橋 勇輝(たかはし ゆうき)

住所〒020-0851

岩手県盛岡市向中野7丁目1−36グレース向中野103

駐車場あり

地図を見る

営業時間9:00〜12:00/14:30〜19:30

火·金·土曜は18時まで通し営業

詳細はこちら

休診日日曜・祝日

アクセス盛岡南ICから2.5km

イオンモール盛岡南から1.3km

しゃぶしゃぶ温野菜 盛岡南店さん近く

TEL 019-681-2280

施術中はお電話に出られません。

留守番電話に「お名前」「お電話番号」をお残しください。

こちらから折り返しご連絡させていただきます。

営業時間

よつば整骨院/よつば整体院は 「 当日予約OK 完全予約制 」 です。

| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 09:00〜12:00 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 14:30〜19:30 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 09:00〜18:00 | – | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | 休 | 休 |

9:00〜12:00/14:30〜19:30

火・金・土曜日は18:00まで通し営業となります

コメントを残す