20代で頸椎ヘルニアと診断され、まさか自分がと驚いていませんか?スマホ首だけでなく、長時間のデスクワークや運動不足など、若い世代特有の原因が隠されています。この記事では、20代の頸椎ヘルニアが増えている現状から、症状チェック、主な原因、そして保存療法を中心とした改善策、さらに再発を防ぐための正しい姿勢やストレッチ、生活習慣の改善策までを詳しく解説します。適切な知識と対策で、つらい症状を改善し、快適な毎日を取り戻しましょう。

1. 20代の頸椎ヘルニアが増加中?若い世代の現状

以前は中高年に多いとされていた頸椎ヘルニアですが、近年では20代の若い世代での発症が目立つようになっています。これは、私たちの生活様式の変化と密接に関係していると考えられます。デジタルデバイスの普及やデスクワークの増加など、現代社会特有の要因が、若年層の首や肩に大きな負担をかけ続けているのです。

1.1 20代で頸椎ヘルニアになるのは珍しくない?

「まさか自分が」と感じる方もいるかもしれませんが、20代で頸椎ヘルニアと診断されることは、決して珍しいことではありません。むしろ、現代の若者を取り巻く環境を考えると、誰にでも起こりうる身近な問題となりつつあります。

スマートフォンやタブレットを長時間使用する際の不自然な姿勢、パソコンを使った長時間のデスクワーク、運動不足による筋力低下などが複合的に影響し、首の骨や椎間板に過度なストレスを与え続けているのです。これにより、椎間板が傷つきやすくなり、ヘルニア発症のリスクが高まっています。

かつては加齢による椎間板の変性が主な原因とされていましたが、今は生活習慣が大きく関わる「現代病」としての側面が強くなっています。特に、首がまっすぐになる「ストレートネック」の状態は、頸椎への負担を増大させ、若年層のヘルニア発症の一因と考えられています。日々の習慣が積み重なり、気づかないうちに首に大きな負担をかけている可能性があることを理解することが大切です。

1.2 頸椎ヘルニア 20代の症状チェックリスト

頸椎ヘルニアの症状は多岐にわたり、個人差が大きいですが、20代で発症した場合によく見られる症状をまとめました。ご自身の状態と照らし合わせてみてください。

| 症状の種類 | 具体的な症状 | 特徴・補足 |

| 首・肩の痛み | 首の付け根から肩にかけての鈍い痛み、肩甲骨周辺の凝り、首を動かすと痛みが走る | 特定の動作で痛みが強くなることがあります。寝違えのような症状が長期間続く場合もあります。 |

| 腕や手のしびれ | 指先や手のひら、腕の外側などに電気が走るようなしびれやピリピリ感 | 片方の腕にのみ症状が出ることが多く、長時間同じ姿勢でいると悪化しやすい傾向があります。特定の神経が圧迫されることで、しびれる部位が異なります。 |

| 筋力低下・脱力感 | 腕や指に力が入りにくい、物を持つときに落としそうになる、ボタンがかけにくい、ペットボトルの蓋が開けにくい | 箸をうまく使えない、キーボードを打つのがつらいなど、日常生活に支障が出ることがあります。進行すると、握力の低下や腕の細りが見られることもあります。 |

| 感覚異常 | 触っている感覚が鈍い、皮膚の感覚が麻痺したように感じる、触覚が左右で異なる | 冷たいものが触れても感覚が薄いなど、左右で感覚に差が出ることもあります。皮膚の感覚が鈍くなることで、細かな作業がしにくくなることがあります。 |

| 頭痛・めまい | 後頭部から側頭部にかけての頭痛、フワフワするめまい、吐き気 | 首の凝りや緊張が原因で引き起こされることがあり、自律神経の乱れと関連している可能性もあります。特に、首の動きと連動して症状が悪化することがあります。 |

| 背中や胸の痛み | 肩甲骨の内側や背中の上部に痛みや張り感、胸の圧迫感、息苦しさ | 頸椎の神経が圧迫されることで、首から離れた部位にも症状が出ることがあります。内臓の不調と間違われることもありますが、首の動きで症状が変わる場合は頸椎が原因の可能性があります。 |

| 歩行障害 | 足元がおぼつかない、ふらつく、まっすぐ歩けない | ごく稀にですが、重度の頸椎ヘルニアでは脊髄が圧迫され、足にも症状が出ることがあります。これは特に注意が必要なサインです。 |

これらの症状に心当たりがある場合は、放置せずに早めに専門家へ相談することをおすすめします。早期に対応することで、症状の悪化を防ぎ、改善への道筋を見つけることができます。

2. スマホ首だけじゃない 20代の頸椎ヘルニアの主な原因

20代で頸椎ヘルニアを発症する方が増えている背景には、スマートフォンやパソコンの普及による生活習慣の変化が大きく影響しています。しかし、その原因は「スマホ首」と呼ばれる姿勢の悪さだけではありません。日々の生活の中に潜む、複数の要因が複合的に絡み合って、若い世代の頸椎に大きな負担をかけているのです。ここでは、20代の頸椎ヘルニアに特有の、あるいは特に注意すべき主な原因について、詳しく解説していきます。

2.1 デスクワークや長時間の同一姿勢

現代の20代は、情報技術の発展とともに、長時間にわたるデスクワークや、スマートフォン、タブレットといったデジタルデバイスの使用が日常の一部となっています。特に、IT関連職、事務職、Webデザイナーなど、パソコンを長時間使用する職業に就く方が増えており、これが頸椎に大きな負担をかけている原因の一つです。

長時間座りっぱなしでモニターを見続ける姿勢は、無意識のうちに首が前に突き出てしまう「前傾姿勢」や「猫背」を引き起こしやすくなります。この姿勢が続くと、頭の重さが首の骨(頸椎)にダイレクトにかかり、本来であれば緩やかなS字カーブを描いているべき頸椎が、その自然な湾曲を失い、まっすぐになってしまうことがあります。この状態は、後述するストレートネックの主要な原因の一つでもあります。

また、集中して作業を行う中で、姿勢が悪くなっていることに気づきにくいことも問題です。肩甲骨の動きが制限され、肩や首周りの筋肉が常に緊張した状態になることで、血行不良を引き起こし、筋肉の柔軟性が失われていきます。これにより、首を支える力が弱まり、椎間板への負担がさらに増大し、頸椎ヘルニアのリスクを高めることになります。

具体的な作業環境の問題点としては、椅子の高さが合っていない、モニターの位置が低すぎる、キーボードやマウスの操作時に腕が不自然な角度になっている、などが挙げられます。これらの要因が重なることで、首だけでなく、肩や背中、腰にも負担がかかり、全身のバランスを崩してしまう可能性があります。

以下の表は、デスクワークにおける姿勢の悪い例と、それによって頸椎にかかる負担のメカニズムを示しています。

| 姿勢の悪い例 | 頸椎への影響 | 具体的なメカニズム |

| 前傾姿勢(首が前に突き出る) | 頭の重さがダイレクトにかかる | 頭の重さは約5~6kgありますが、首が15度前に傾くと約12kg、45度傾くと約22kgもの負担が頸椎にかかると言われています。これにより、椎間板への圧迫が増大します。 |

| 猫背(背中が丸まる) | 首の生理的湾曲の消失 | 背中が丸まると、バランスを取るために首が前に出てしまい、本来のS字カーブが失われます。これにより、クッション機能が低下し、衝撃が直接頸椎に伝わりやすくなります。 |

| 長時間の同一姿勢 | 筋肉の緊張と血行不良 | 同じ姿勢を長時間続けることで、首や肩周りの筋肉が硬直し、血流が悪くなります。筋肉の柔軟性が失われると、椎間板を支える力が弱まり、疲労物質も蓄積しやすくなります。 |

| モニターの位置が低い | 下方への視線と首の屈曲 | 目線が下がることで、必然的に首が前に傾き、長時間その状態が続くことで頸椎への負担が増加します。特にノートパソコン使用時に起こりやすいです。 |

2.2 運動不足と筋力低下

現代の20代は、以前に比べて運動量が減少している傾向にあります。交通機関の発達やデジタル化の進展により、身体を動かす機会が少なくなっているのです。運動不足は、全身の筋力低下を招き、特に首や肩周りの筋肉が衰えることで、頸椎ヘルニアのリスクを高めることにつながります。

首の骨(頸椎)は、頭の重さを支える重要な役割を担っていますが、この機能をサポートしているのが首や肩周りの筋肉です。これらの筋肉が衰えると、頸椎にかかる負担が直接的になり、椎間板への圧力が不均一になったり、過度な負荷がかかったりしやすくなります。特に、首を安定させるために重要な「深層筋」(インナーマッスル)の衰えは、頸椎の安定性を著しく低下させる要因となります。

また、運動不足は体幹の筋力低下にもつながります。体幹は、体の軸を支える重要な部分であり、体幹が弱いと姿勢を正しく保つことが難しくなります。結果として、猫背や反り腰といった不良姿勢になりやすく、これが間接的に首への負担を増大させることになります。全身のバランスが崩れることで、特定の部位に過度な負担がかかりやすくなるのです。

さらに、運動不足は血行不良を引き起こします。血行が悪くなると、筋肉に必要な栄養が届きにくくなり、老廃物が滞りやすくなります。これにより、筋肉の柔軟性が失われ、硬くなった筋肉はさらに首の動きを制限し、痛みやこりを悪化させる悪循環に陥ることがあります。椎間板も栄養を必要とする組織であり、血行不良は椎間板の健康状態にも悪影響を及ぼす可能性があります。

適度な運動は、筋肉を強化し、柔軟性を保ち、血行を促進することで、頸椎ヘルニアの予防だけでなく、全身の健康維持にも不可欠です。しかし、忙しい20代の生活の中で、意識的に運動を取り入れることが難しいと感じる方も少なくありません。エレベーターではなく階段を使う、一駅分歩くなど、日常生活の中で少しずつ身体活動を増やす工夫が求められます。

2.3 姿勢の悪さ ストレートネックとの関係

「スマホ首」という言葉が広く知られるようになったように、20代の頸椎ヘルニアの原因として、スマートフォンの長時間使用による姿勢の悪さ、特にストレートネックとの関係は非常に深いです。しかし、原因はスマートフォンだけに限定されません。日常生活における様々な習慣が、姿勢の悪さを助長し、頸椎に負担をかけているのです。

首の骨(頸椎)は、本来、緩やかなS字カーブを描いており、この生理的湾曲が頭の重さを分散し、衝撃を吸収するクッションの役割を果たしています。しかし、長時間うつむく姿勢や前傾姿勢を続けることで、このS字カーブが失われ、頸椎がまっすぐになってしまう状態を「ストレートネック」と呼びます。ストレートネックになると、頸椎のクッション機能が低下し、頭の重さや外部からの衝撃が椎間板に直接伝わりやすくなります。これにより、椎間板への圧力が集中し、ヘルニア発症のリスクが大幅に高まります。

ストレートネックを引き起こす主な姿勢としては、以下のようなものがあります。

- スマートフォンの長時間操作(うつむき姿勢)

- パソコンでの作業時の前傾姿勢や猫背

- タブレットでの読書や動画視聴時の不適切な姿勢

- ゲームに没頭する際の首の固定

- ソファなどでくつろぐ際の不自然な首の角度

- 高い枕の使用による首への負担

これらの姿勢は、どれも無意識のうちに長時間続けてしまいがちです。特に、20代はデジタルデバイスに触れる時間が長く、学業や仕事、プライベートでの情報収集やコミュニケーションにおいて、常にデバイスが手放せない状況にあります。これにより、ストレートネックが若い世代に広がり、頸椎ヘルニアの予備軍が増加していると考えられます。

ストレートネックだけでなく、猫背や巻き肩、反り腰といった他の不良姿勢も、複合的に首への負担を増大させます。例えば、猫背になると、バランスを取るために首が前に突き出てしまい、結果としてストレートネックを悪化させることになります。また、巻き肩は肩甲骨の動きを制限し、首や肩周りの筋肉の緊張を高めます。これらの不良姿勢は、全身の骨格バランスを崩し、特定の部位に過度なストレスを集中させるため、頸椎ヘルニアだけでなく、様々な体の不調の原因となる可能性があります。

正しい姿勢を意識し、首の生理的湾曲を保つことは、頸椎ヘルニアの予防において非常に重要です。しかし、一度習慣化した姿勢を改善するには、意識的な努力と継続が必要です。

2.4 外傷や遺伝的要因も可能性あり

頸椎ヘルニアの原因は、生活習慣や姿勢の悪さが主であることが多いですが、それ以外の要因も可能性として考慮する必要があります。特に、外傷や遺伝的要因も、頸椎ヘルニアの発症に影響を与えることがあります。

外傷による影響

外部からの強い衝撃が頸椎に加わることで、椎間板が損傷し、ヘルニアを発症するケースがあります。20代の場合、以下のような状況が考えられます。

- スポーツ外傷:ラグビー、アメリカンフットボール、柔道などのコンタクトスポーツや、スキー、スノーボード、体操などの激しい運動中に、首に強い衝撃を受けたり、不自然なひねりが加わったりすることがあります。過去に小さな外傷を経験し、それが蓄積してヘルニアとして発症することもあります。

- 交通事故:追突事故などによる「むち打ち」は、首に急激な前後の動きやひねりが加わることで、椎間板や周囲の組織に大きなダメージを与える可能性があります。事故直後には症状がなくても、時間が経過してからヘルニアとして顕在化することもあります。

- 転倒や落下:高い場所からの落下や、階段での転倒など、首に直接的な衝撃が加わる事故も、頸椎ヘルニアの原因となり得ます。

これらの外傷は、椎間板に直接的な損傷を与えるだけでなく、周囲の靭帯や筋肉にも影響を及ぼし、頸椎の安定性を損なうことで、ヘルニアのリスクを高める可能性があります。特に、一度外傷を受けた部位は、その後の小さな負荷でもダメージを受けやすくなる傾向があるため、注意が必要です。

遺伝的要因の可能性

頸椎ヘルニアの発症には、遺伝的な体質や骨格の特性が関与している可能性も指摘されています。具体的には、以下のような要素が考えられます。

- 椎間板の質の遺伝:椎間板の水分量や弾力性といった性質が、遺伝的に影響を受けることがあります。もともと椎間板が変性しやすい体質の方は、そうでない方に比べて、ヘルニアを発症しやすい傾向があるかもしれません。

- 骨格の形状:頸椎の骨の形状や、脊柱全体の構造が、遺伝的に特定の負担を受けやすい形をしている場合があります。例えば、生まれつき首の骨の間隔が狭い、脊柱管が狭いといった特徴を持つ方は、ヘルニアによる神経圧迫が起こりやすい可能性があります。

しかし、遺伝的要因はあくまで「素因」であり、それだけでヘルニアが発症するわけではありません。生活習慣や姿勢の悪さ、外傷といった後天的な要因が複合的に作用することで、ヘルニアが発症に至ることがほとんどです。もし家族に頸椎ヘルニアの経験者がいる場合は、ご自身の生活習慣や姿勢により一層注意を払い、予防に努めることが大切です。

これらの要因は、単独でヘルニアを引き起こすこともありますが、多くの場合、デスクワークや運動不足、姿勢の悪さといった日常的な負担と組み合わさることで、発症リスクを高めることになります。特に20代は、活動量が多く、スポーツやレジャーでの外傷リスクも存在するため、これらの要因にも目を向けることが重要です。

3. 頸椎ヘルニアと診断されたら 20代が知るべき治療法

20代で頸椎ヘルニアと診断されると、仕事や学業、プライベートへの影響を考えて不安になるかもしれません。しかし、早期に適切な治療を開始し、自身のライフスタイルに合わせた計画を立てることが、症状の改善と再発予防への鍵となります。ここでは、主に保存療法を中心に、20代の方が知っておくべき治療の選択肢と、それぞれの治療法がどのような目的で行われるのかを詳しく解説いたします。

3.1 まずは保存療法から 薬物療法やリハビリ

頸椎ヘルニアの治療は、まず手術を伴わない保存療法から始めるのが一般的です。特に20代のような若い世代では、身体の回復力が高いため、保存療法で十分な改善が見込めるケースが多くあります。保存療法は、痛みやしびれといった症状を和らげ、炎症を抑えながら、身体が本来持つ自然治癒力を最大限に引き出すことを目的とします。

3.1.1 薬物療法で症状をコントロール

薬物療法は、頸椎ヘルニアによって引き起こされる痛みや炎症を軽減するために用いられます。具体的な薬の種類は症状や体質によって異なりますが、主に次のような目的で使用されます。

- 炎症を抑える: ヘルニアによる神経の圧迫や刺激によって生じる炎症を鎮め、痛みの原因を根本から軽減します。

- 痛みを和らげる: 日常生活に支障をきたすほどの強い痛みがある場合に、痛みを緩和し、身体を動かしやすくします。

- 筋肉の緊張をほぐす: 痛みによって硬くなった首や肩周りの筋肉の緊張を和らげ、血行を促進し、症状の改善を促します。

- 神経の興奮を鎮める: 神経が圧迫されることで生じるしびれや神経痛に対して、神経の過敏な状態を落ち着かせます。

これらの薬は、症状の強い時期に集中的に使用し、症状が落ち着いてきたら徐々に減らしていくのが一般的です。自己判断で中断せず、専門家の指示に従って正しく服用することが大切です。

3.1.2 リハビリテーションで身体機能を回復

リハビリテーションは、頸椎ヘルニアの治療において非常に重要な役割を担います。単に症状を和らげるだけでなく、根本的な原因にアプローチし、首や肩周りの機能回復、姿勢の改善、そして再発予防を目指します。20代のうちは、積極的にリハビリに取り組むことで、長期的な身体の健康を維持しやすくなります。

3.1.2.1 物理療法によるアプローチ

物理療法は、温熱や電気、牽引などの物理的な刺激を用いて、痛みや炎症を和らげ、血行を促進する治療法です。具体的な内容としては、以下のようなものが挙げられます。

- 温熱療法: 温めることで血行を促進し、筋肉の緊張を和らげ、痛みを軽減します。

- 電気療法: 微弱な電流を流すことで、痛みの感覚を和らげたり、筋肉の働きを調整したりします。

- 牽引療法: 首をゆっくりと引っ張ることで、椎間板への圧力を軽減し、神経の圧迫を和らげることを目指します。

これらの物理療法は、身体の緊張を解きほぐし、運動療法へとスムーズに移行するための準備としても有効です。

3.1.2.2 運動療法と姿勢改善指導

運動療法は、頸椎ヘルニアの治療の核となる部分です。首や肩、背中の筋肉を適切に強化し、柔軟性を高めることで、頸椎への負担を減らし、正しい姿勢を維持できるようになることを目指します。専門家による指導のもと、個々の症状や身体の状態に合わせた運動プログラムが作成されます。

具体的な運動療法と姿勢改善指導の内容は以下の通りです。

- ストレッチ: 首や肩、胸の筋肉の柔軟性を高め、緊張を和らげます。特に、デスクワークなどで固まりやすい筋肉を中心に、無理のない範囲で行います。

- 筋力トレーニング: 首を支える深層筋や、肩甲骨周りの筋肉、体幹の筋肉を強化します。これらの筋肉がしっかり働くことで、頸椎への負担が軽減されます。

- 姿勢改善指導: 日常生活での正しい姿勢を意識できるよう、座り方、立ち方、歩き方、スマートフォンの使い方、パソコン作業時の注意点などを具体的に指導します。特に、ストレートネックの改善にもつながるような指導が行われます。

運動療法は、一時的な痛みの緩和だけでなく、長期的な視点で身体のバランスを整え、再発しにくい身体づくりに貢献します。20代のうちから正しい身体の使い方を習得することは、将来の健康維持にも繋がります。

3.2 手術が必要なケースとその判断基準

頸椎ヘルニアの治療は、ほとんどのケースで保存療法から始められますが、中には手術が必要となる場合もあります。手術は、保存療法を一定期間続けても症状の改善が見られない場合や、特定の重篤な症状が現れた場合に検討されます。20代の方でも、症状の進行具合によっては手術が選択肢となることを理解しておくことが重要です。

3.2.1 手術が検討される主な症状

手術が必要と判断されるのは、主に以下のような症状が見られる場合です。

- 強い痛みやしびれが持続し、日常生活に著しい支障をきたしている: 保存療法を数ヶ月間続けても、痛みが改善せず、仕事や睡眠にも影響が出ている場合です。

- 手足の筋力低下が進行している: 神経の圧迫により、腕や手の力が入りにくくなったり、細かい作業が困難になったりするなど、運動機能に明らかな障害が出ている場合です。

- 麻痺症状が出ている: 神経の圧迫が進行し、手足が動かしにくくなるなどの麻痺症状が確認された場合です。

- 排尿・排便障害などの重篤な神経症状がある: 脊髄の圧迫により、膀胱や直腸の機能に異常が生じている場合です。これは非常に緊急性の高い症状とされています。

これらの症状は、神経の圧迫が深刻であり、放置すると不可逆的な損傷につながる可能性があるため、早期の介入が必要と判断されることがあります。

3.2.2 手術の判断基準と専門家との相談

手術の必要性は、専門家が症状の程度、画像診断の結果(MRIなど)、そして保存療法の効果を総合的に評価して判断します。20代の場合、手術後の回復力は高い傾向にありますが、手術にはリスクも伴うため、慎重な検討が求められます。

手術を検討する際には、複数の専門家の意見を聞き、手術のメリットとデメリット、手術方法の種類、術後の経過やリハビリテーションについて十分に理解することが大切です。ご自身のライフスタイルや将来の希望も踏まえ、納得のいく選択をすることが重要となります。

3.3 20代の仕事や生活に合わせた治療計画

20代は、仕事や学業、プライベートにおいて非常に活動的な時期です。頸椎ヘルニアの治療計画は、個々のライフスタイルや将来の目標を考慮し、無理なく継続できる形であることが成功の鍵となります。単に症状を抑えるだけでなく、再発を防ぎながら充実した生活を送るための工夫が必要です。

3.3.1 仕事と治療の両立

仕事の内容は、頸椎ヘルニアの症状に大きく影響を与える可能性があります。自身の仕事内容に合わせて、専門家と相談しながら具体的な対策を講じましょう。

| 仕事の種類 | 具体的な対策と注意点 |

| デスクワーク(長時間座りっぱなし、パソコン作業が多い) | 作業環境の見直し: モニターの位置を目の高さに調整し、椅子の高さや背もたれの角度を適切に設定します。キーボードやマウスも使いやすい位置に配置しましょう。定期的な休憩: 1時間に1回は立ち上がって軽いストレッチをしたり、首や肩を回したりする時間を設けます。正しい座り姿勢の意識: 背筋を伸ばし、お腹を引き締めるように意識し、骨盤を立てて座ります。 |

| 肉体労働(重いものを運ぶ、長時間立ちっぱなし、特定の姿勢を保つ) | 作業内容の見直し: 可能であれば、重いものを持ち上げる頻度や方法を見直したり、作業姿勢を改善したりできないか職場と相談します。正しい身体の使い方: 重いものを持ち上げる際は、腰や膝を使い、首に負担がかからないように注意します。休憩とストレッチ: 作業の合間に首や肩、背中の筋肉をほぐすストレッチを取り入れ、疲労を蓄積させないようにします。 |

| 営業職・運転が多い仕事(長時間の運転、移動が多い) | 運転姿勢の改善: シートの角度やヘッドレストの位置を調整し、首に負担がかからない姿勢を意識します。休憩時のストレッチ: 長時間運転する際は、こまめに休憩を取り、車を降りて首や肩を動かすストレッチを行います。クッションの活用: 必要に応じて、首や腰をサポートするクッションを使用することも有効です。 |

仕事の状況を専門家に伝え、具体的なアドバイスを受けることで、より効果的な治療計画を立てることができます。

3.3.2 学業や趣味、プライベートとの両立

20代は学業に励んだり、趣味やスポーツを楽しんだりする大切な時期でもあります。治療とこれらの活動を両立させるためには、以下の点に注意しましょう。

- 学業における姿勢: 長時間の勉強や読書では、正しい姿勢を保つことが重要です。机や椅子の高さを調整し、定期的に休憩を挟んで首や肩をリラックスさせましょう。

- 趣味やスポーツの継続: 症状が落ち着いてきたら、専門家と相談しながら、無理のない範囲で趣味やスポーツを再開できます。ただし、首に大きな負担がかかるような激しい運動は避けるべきです。再開する際は、徐々に負荷を上げていくことが大切です。

- ストレス管理: ストレスは筋肉の緊張を高め、痛みを悪化させる要因となることがあります。趣味の時間やリラックスできる時間を作り、ストレスを上手に解消することが重要です。

- 睡眠環境の見直し: 適切な枕の高さやマットレスの硬さは、首への負担を軽減し、質の良い睡眠を促します。ご自身の身体に合った寝具を選ぶことが大切です。

頸椎ヘルニアの治療は、単に症状をなくすだけでなく、20代の皆さんが活動的で充実した生活を送り続けるためのサポートです。専門家と密に連携し、ご自身のライフスタイルに合わせた最適な治療計画を立てていきましょう。

4. 20代の頸椎ヘルニア再発予防と日常生活の注意点

20代で頸椎ヘルニアと診断された場合、治療によって症状が改善しても、その後の生活習慣によっては再発のリスクがつきまといます。特に若い世代は、仕事やプライベートで長時間同じ姿勢をとることが多く、無意識のうちに頸椎に負担をかけてしまいがちです。ここでは、頸椎ヘルニアの再発を防ぎ、快適な日常生活を送るための具体的な予防策と注意点について詳しく解説いたします。

一度経験した痛みを繰り返さないためにも、日々の小さな意識改革が非常に重要になります。ご自身の生活スタイルを見直し、頸椎に優しい習慣を身につけることから始めましょう。

4.1 正しい姿勢の意識と改善方法

頸椎ヘルニアの再発予防において、最も基本となるのが正しい姿勢を意識することです。特に20代は、スマートフォンやパソコンを使う時間が長く、知らず知らずのうちに首や肩に大きな負担をかけていることがあります。正しい姿勢を保つことは、頸椎への負担を軽減し、首周りの筋肉の緊張を防ぐ上で欠かせません。

4.1.1 デスクワーク時の理想的な姿勢

長時間のデスクワークは、頸椎に大きな負担をかける要因の一つです。しかし、少し意識を変えるだけで、その負担を大幅に減らすことができます。以下に、デスクワーク時の理想的な姿勢と環境づくりのポイントをご紹介します。

| 項目 | 理想的な状態 | 注意点と改善策 |

| 椅子の高さ | 足の裏全体が床につき、膝が約90度に曲がる高さに調整します。 | 足が床につかない場合は、フットレストを使用してください。 |

| 座り方 | 深く腰掛け、背筋を自然に伸ばし、骨盤を立てるように意識します。 | 背もたれに寄りかかりすぎず、背骨のS字カーブを保つことが大切です。 |

| モニターの位置 | 画面の上端が目の高さと同じか、やや下になるように調整します。目とモニターの距離は40~70cm程度が目安です。 | モニターが低すぎると、首が前に突き出てしまい、頸椎に大きな負担がかかります。モニター台などを活用しましょう。 |

| キーボードとマウス | キーボードは、肘が約90度に曲がり、肩に力が入らない位置に置きます。マウスは、手首がまっすぐになるように操作できる位置に配置します。 | 手首が不自然に曲がったり、肩が上がったりする位置では、首や肩への負担が増大します。 |

| 休憩 | 1時間に1回程度、5~10分程度の休憩を取り、軽いストレッチや姿勢を変えることを心がけます。 | 長時間同じ姿勢を続けることは、筋肉の緊張や血行不良を招き、頸椎への負担を増やします。 |

これらのポイントを意識することで、デスクワーク中の頸椎への負担を最小限に抑え、再発のリスクを減らすことができます。特に、定期的な休憩は、単なる気分転換だけでなく、筋肉の緊張を和らげ、血行を促進するために非常に重要です。

4.1.2 日常生活での正しい姿勢を意識するポイント

デスクワーク以外でも、日常生活の様々な場面で姿勢を意識することが大切です。特に20代に多いスマートフォンの使用時や、立ち姿勢、歩き方にも注意を払いましょう。

- スマートフォンの使用時

スマートフォンを見る際、多くの人が首を大きく下に傾けています。この姿勢は、頭の重さが頸椎に直接かかり、大きな負担となります。スマートフォンは目の高さまで持ち上げ、首を前に傾けすぎないように意識しましょう。 両手で支える、肘をテーブルに置くなどして、腕の負担を軽減する工夫も有効です。また、長時間の使用は避け、こまめに休憩を挟むようにしてください。 - 立ち姿勢

立つときは、頭のてっぺんから糸で吊られているようなイメージで、背筋を自然に伸ばします。肩の力を抜き、お腹を軽く引き締め、重心が足の裏全体に均等にかかるように意識しましょう。猫背や反り腰にならないよう、骨盤の位置にも注意を払うことが大切です。 - 歩き方

歩くときも、立つときと同じく背筋を伸ばし、視線はやや遠くを見るようにします。顎を引きすぎず、自然なS字カーブを保つように意識してください。腕は軽く振り、リズミカルに歩くことで、全身の筋肉がバランス良く使われ、頸椎への負担も軽減されます。 - 荷物の持ち方

重い荷物を片方の肩にかける、片方の腕だけで持つといった習慣は、体のバランスを崩し、首や肩への負担を増大させます。できるだけ両手で持つか、リュックサックのように両肩に均等に重さがかかるものを選ぶようにしましょう。

これらの姿勢を一度に完璧にすることは難しいかもしれませんが、まずはご自身の生活の中で特に負担になっていると感じる部分から意識して改善していくことが大切です。鏡で自分の姿勢をチェックしたり、家族や友人に姿勢を見てもらうのも良い方法です。

4.2 効果的なストレッチと軽い運動

頸椎ヘルニアの再発予防には、正しい姿勢の維持だけでなく、首や肩周りの筋肉を柔軟に保ち、適度な筋力をつけることも非常に重要です。筋肉の柔軟性が失われると、血行が悪くなり、頸椎への負担が増加します。また、筋力が低下すると、正しい姿勢を維持することが難しくなります。ここでは、20代の皆さんが日常生活に取り入れやすい、効果的なストレッチと軽い運動についてご紹介します。

4.2.1 頸椎に負担をかけないストレッチ

ストレッチは、筋肉の緊張を和らげ、血行を促進し、可動域を広げる効果があります。しかし、無理なストレッチはかえって症状を悪化させる可能性もあるため、痛みを感じない範囲で、ゆっくりと行うことが大切です。

ストレッチを行う際は、以下の点に注意してください。

- 痛みを感じたらすぐに中止する。

- 反動をつけず、ゆっくりと筋肉を伸ばす。

- 呼吸を止めずに、深呼吸をしながら行う。

- 毎日継続することが大切。

以下に、頸椎に負担をかけにくい、首や肩周りのストレッチの例をいくつかご紹介します。

- 首の横倒しストレッチ

椅子に座り、背筋を伸ばします。右手を頭の左側に置き、ゆっくりと頭を右に傾け、左側の首筋を伸ばします。左肩が上がらないように注意し、20~30秒間キープします。反対側も同様に行います。 - 首の前後屈ストレッチ

椅子に座り、背筋を伸ばします。ゆっくりと顎を胸に近づけるように首を前に倒し、首の後ろ側を伸ばします。次に、ゆっくりと顔を天井に向けるように首を後ろに倒し、首の前側を伸ばします。それぞれ20~30秒間キープします。 - 肩甲骨回し

椅子に座るか立った状態で、肩を大きく前から後ろへ、次に後ろから前へと回します。腕の付け根から大きく回すことを意識し、肩甲骨が動いているのを感じながら、それぞれ10回程度行います。 - 胸を開くストレッチ

両手を後ろで組み、肩甲骨を寄せるようにして胸を開きます。この姿勢を20~30秒間キープします。デスクワークなどで猫背になりがちな姿勢を改善するのに効果的です。

これらのストレッチは、仕事の合間や休憩時間、入浴後など、体が温まっている時に行うとより効果的です。特に、長時間同じ姿勢が続いた後には、積極的に取り入れるようにしましょう。

4.2.2 再発予防に役立つ軽い運動習慣

ストレッチに加えて、適度な運動を取り入れることで、全身の血行が促進され、筋肉のバランスが整い、頸椎への負担を軽減することができます。激しい運動は避け、無理なく続けられる軽い運動から始めることが大切です。

- ウォーキング

最も手軽に始められる全身運動です。正しい姿勢を意識しながら、腕を軽く振ってリズミカルに歩きましょう。1日30分程度を目安に、週に3~5回行うのが理想的です。ウォーキングは、全身の血行を促進し、体幹の筋肉を鍛える効果も期待できます。 - 水泳

水中では浮力があるため、頸椎や関節への負担が少なく、全身運動ができます。特にクロールや背泳ぎは、首を大きく反らすことなく行えるため、頸椎ヘルニアの方にもおすすめです。水の抵抗が筋肉を適度に刺激し、筋力アップにもつながります。 - ヨガやピラティス

これらは、体の柔軟性を高め、体幹の筋肉を強化し、姿勢を改善するのに非常に効果的です。ゆっくりとした動きの中で、呼吸と体の動きを連動させることで、心身のリラックス効果も期待できます。 ただし、首に負担がかかるポーズは避け、インストラクターに自身の状態を伝えて、適切な指導を受けるようにしましょう。 - 体幹トレーニング

体幹の筋肉を鍛えることは、正しい姿勢を維持し、頸椎への負担を軽減するために非常に重要です。プランクやドローインなど、自宅で手軽にできるトレーニングから始めてみましょう。ただし、無理な姿勢で行うと逆効果になることもあるため、正しいフォームで行うことを心がけてください。

運動習慣は、すぐに効果が出るものではありませんが、継続することで着実に体の変化を感じられるはずです。ご自身の体力や興味に合わせて、無理なく続けられる運動を見つけることが、再発予防への第一歩となります。

4.3 睡眠環境の見直しとストレス管理

頸椎ヘルニアの再発予防には、日中の活動だけでなく、夜間の睡眠や精神的なストレスの管理も非常に重要な要素となります。睡眠中に頸椎が十分に休息できないと、日中の負担が回復しきれず、症状の悪化や再発につながる可能性があります。また、ストレスは筋肉の緊張を引き起こし、首や肩の痛みを増強させる要因となることも少なくありません。20代の皆さんの生活習慣に合わせて、これらの点を見直していきましょう。

4.3.1 頸椎を休ませる睡眠環境の整え方

人生の約3分の1を占める睡眠時間は、頸椎にとって最も大切な回復の時間です。この時間を有効に活用するためには、睡眠環境を整えることが不可欠です。特に枕とマットレスは、頸椎の健康に大きく影響します。

枕選びのポイント

枕は、首のS字カーブを自然に保ち、頭から首にかけての重さを分散させる役割があります。合わない枕は、寝ている間に首に負担をかけ、筋肉の緊張や血行不良を招く原因となります。

| 項目 | ポイント | 詳細と注意点 |

| 高さ | 仰向けで寝たときに、首のS字カーブが保たれ、額と顎が水平になる高さが理想的です。横向きで寝る場合は、肩幅と同じ高さで、頭と首が一直線になる高さが良いでしょう。 | 高すぎると首が前に曲がり、低すぎると首が反りすぎてしまいます。寝返りを打ったときに、どの姿勢でも首に負担がかからないか確認しましょう。 |

| 素材 | 頭の形にフィットし、体圧を分散する素材(低反発ウレタンなど)や、通気性が良く清潔に保てる素材(そば殻、パイプなど)がおすすめです。 | 柔らかすぎる枕は頭が沈み込みすぎて安定せず、硬すぎる枕は頭や首に圧迫感を与えます。 |

| 形状 | 首を支える部分と頭を乗せる部分に段差がある、頸椎サポート型の枕も検討してみましょう。 | ご自身の寝姿勢や体型に合わせて、様々な形状を試してみることが大切です。 |

マットレス選びのポイント

マットレスは、全身の体重を支え、体圧を分散する役割があります。マットレスが合わないと、寝ている間に体が沈み込みすぎたり、逆に硬すぎて体が浮いてしまったりして、頸椎を含む全身の骨格に歪みが生じやすくなります。

- 適度な硬さ

柔らかすぎると体が沈み込み、寝返りが打ちにくくなります。硬すぎると体の一部に圧力が集中し、血行不良を招きます。体が自然なS字カーブを保てる、適度な反発力と体圧分散性を持つマットレスを選びましょう。 - 寝姿勢

仰向けで寝るのが理想的ですが、横向きで寝る場合は、抱き枕などを活用して体の歪みを軽減する工夫も有効です。うつ伏せ寝は、首を大きくひねる姿勢になるため、頸椎に大きな負担がかかります。できる限り避けるようにしましょう。

新しい枕やマットレスを試す際は、お店で実際に寝てみるだけでなく、自宅で数日間試用できるサービスを利用するのも良い方法です。

4.3.2 心身の緊張を和らげるストレス管理

20代は、仕事や人間関係、将来への不安など、様々なストレスに直面しやすい時期です。ストレスは、自律神経の乱れを引き起こし、首や肩の筋肉を緊張させ、血行不良を招くことで、頸椎ヘルニアの症状を悪化させたり、再発のリスクを高めたりすることが知られています。

ストレスを上手に管理し、心身の緊張を和らげることは、頸椎ヘルニアの再発予防において非常に重要です。

- リラックスできる時間を作る

趣味に没頭する、好きな音楽を聴く、読書をする、ゆっくりとお風呂に入るなど、ご自身が心からリラックスできる時間を見つけて、意識的に取り入れましょう。アロマオイルや入浴剤を活用して、嗅覚や触覚からもリラックスを促すのも効果的です。 - 深呼吸や瞑想

深呼吸は、自律神経のバランスを整え、心身の緊張を和らげるのに非常に効果的です。数分間目を閉じ、ゆっくりと深く息を吸い込み、ゆっくりと吐き出すことを繰り返しましょう。瞑想も、心を落ち着かせ、ストレスを軽減するのに役立ちます。 - 適度な運動

前述したウォーキングや水泳、ヨガなどの軽い運動は、ストレス解消にも効果的です。体を動かすことで気分転換になり、心身の緊張がほぐれます。ただし、無理な運動はかえってストレスになることもあるため、楽しみながら続けられるものを選びましょう。 - 十分な睡眠

質の良い睡眠は、心身の疲労回復に不可欠です。睡眠不足はストレスを増大させるため、規則正しい生活を心がけ、十分な睡眠時間を確保するようにしましょう。寝る前のスマートフォンやパソコンの使用は、脳を覚醒させ、睡眠の質を低下させるため控えることをおすすめします。 - 人に相談する

一人で抱え込まず、信頼できる家族や友人、職場の同僚などに相談することも大切です。話すことで気持ちが楽になったり、新たな解決策が見つかることもあります。必要であれば、専門家のアドバイスを求めることも検討しましょう。

ストレスは完全に避けることが難しいものですが、ご自身に合った方法で上手に付き合い、心身の健康を保つことが、頸椎ヘルニアの再発予防へとつながります。日々の生活の中で、意識的にリラックスする時間を取り入れ、ストレスを溜め込まない工夫をしていきましょう。

5. まとめ

20代での頸椎ヘルニアは珍しくなく、スマホ首だけでなく、デスクワークや運動不足、姿勢の悪さなど、複合的な要因が関係しています。症状を感じたら放置せず、早期に医療機関を受診し、適切な診断と治療が重要です。保存療法が基本ですが、必要に応じて手術も検討されます。治療後は、正しい姿勢の意識、適度な運動、睡眠環境の見直し、ストレス管理を通じて、再発予防に努めましょう。自身の体と向き合い、健康的な生活を送ることが、20代の健やかな未来に繋がります。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

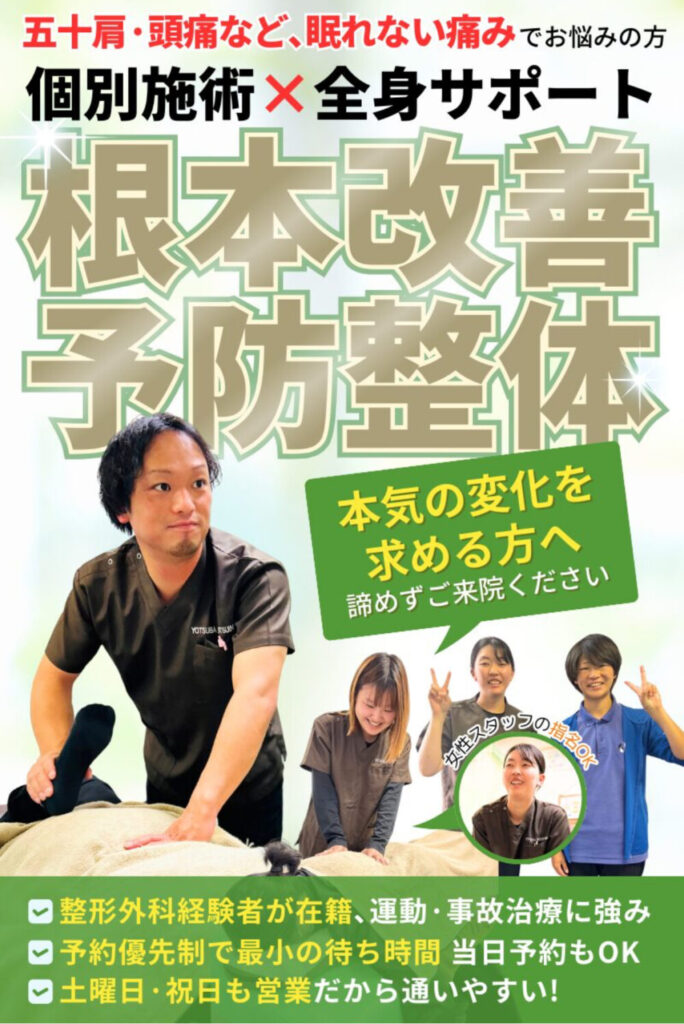

店舗情報

店舗名よつば整骨院/よつば整体院

代表髙橋 勇輝(たかはし ゆうき)

住所〒020-0851

岩手県盛岡市向中野7丁目1−36グレース向中野103

駐車場あり

地図を見る

営業時間9:00〜12:00/14:30〜19:30

火·金·土曜は18時まで通し営業

詳細はこちら

休診日日曜・祝日

アクセス盛岡南ICから2.5km

イオンモール盛岡南から1.3km

しゃぶしゃぶ温野菜 盛岡南店さん近く

TEL 019-681-2280

施術中はお電話に出られません。

留守番電話に「お名前」「お電話番号」をお残しください。

こちらから折り返しご連絡させていただきます。

営業時間

よつば整骨院/よつば整体院は 「 当日予約OK 完全予約制 」 です。

| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:00 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 14:30〜19:30 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 9:00〜18:00 | – | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | 休 | 休 |

9:00〜12:00/14:30〜19:30

火・金・土曜日は18:00まで通し営業となります

コメントを残す