交通事故は突然起こり、誰もが慌ててしまうものです。事故直後の対応を誤ると、後々トラブルに発展する可能性もあります。この記事では、交通事故にあったらどうしたらいいかを、事故直後から示談交渉、弁護士への相談まで、分かりやすく解説します。事故発生時の適切な行動、必要な手続き、加害者との情報交換、証拠保全の方法など、スムーズな解決に導くための具体的な手順を網羅的に説明。万が一の事故に備え、この記事で正しい知識を身につけておきましょう。落ち着いて行動し、適切な対応をすることで、被害を最小限に抑え、一日も早く日常生活を取り戻すことができるでしょう。

1. 事故直後にやるべきこと

交通事故は突然発生し、パニックに陥りやすいものです。しかし、落ち着いて行動することが大切です。事故直後には、以下の手順に沿って対応しましょう。

1.1 負傷者の救護と安全確保

まずは人命を最優先に行動します。負傷者がいる場合は、速やかに救護活動を行い、二次災害を防ぐための措置を講じましょう。

1.1.1 119番通報と110番通報

負傷者の有無に関わらず、119番通報と110番通報を必ず行います。救急車が必要な場合は、負傷者の状況、発生場所、発生時刻などを正確に伝えましょう。警察には事故の発生を報告し、現場検証を依頼します。

携帯電話から通報する際は、現在地の特定に時間がかかる場合があるため、周囲の建物や目標物などを伝えて位置情報を明確にすることが重要です。

1.1.2 二次災害の防止

事故現場の安全を確保することも重要です。ハザードランプを点灯させ、発煙筒や三角停止板を設置して後続車に注意を促しましょう。夜間や視界が悪い場合は、懐中電灯などで周囲を照らすことも有効です。

また、事故車両を安易に移動させずに、元の状態を保つようにしてください。移動が必要な場合は、事前に現場の写真を撮影しておくことが大切です。

1.2 警察への届け出

警察官が到着したら、事故の状況を正確に説明し、必要な情報を提供します。

1.2.1 事故状況の説明

事故発生時の状況、車両の走行速度、信号の色、周囲の状況など、できる限り詳細に説明しましょう。嘘や隠蔽は、後の手続きに悪影響を及ぼす可能性があります。

1.2.2 警察官への連絡先提供

氏名、住所、電話番号などの連絡先を警察官に提供します。また、免許証を提示し、確認を受けましょう。

1.3 加害者との情報交換

相手方の情報を確認し、記録しておくことも重要です。円滑な示談交渉を進めるためにも、冷静な対応を心がけましょう。

1.3.1 免許証と連絡先の確認

加害者の氏名、住所、電話番号、免許証番号などを確認し、記録しましょう。免許証を写真撮影しておくことも有効です。

1.3.2 車両情報の記録

加害車両のナンバープレート、車種、色、損傷箇所などを確認し、記録します。車検証の情報も確認しておきましょう。

| 確認項目 | 詳細 |

| 氏名 | 漢字と読み仮名を確認 |

| 住所 | 番地まで正確に確認 |

| 電話番号 | 携帯電話と自宅の電話番号を確認 |

| 免許証番号 | 間違いなく記録 |

| 車両ナンバー | ひらがな、数字を正確に記録 |

| 車種 | メーカー、車名を確認 |

| 車両の色 | 明確に記録 |

| 損傷箇所 | 詳細に記録、写真撮影も有効 |

| 車検証情報 | 車台番号、型式などを確認 |

1.4 証拠の保全

事故の状況を証明する証拠を確保することは、後の示談交渉において非常に重要になります。

1.4.1 事故現場の写真撮影

事故現場の全体像、車両の損傷状況、ブレーキ痕、道路標識、信号機など、様々な角度から写真を撮影しましょう。スマートフォンのカメラ機能を利用するのが便利です。

1.4.2 ドライブレコーダーの映像の確保

ドライブレコーダーを搭載している場合は、速やかに映像を保存しましょう。上書きされないように注意が必要です。

1.4.3 目撃者情報の収集

目撃者がいる場合は、氏名と連絡先を聞いておきましょう。証言を得られる場合もあるため、貴重な情報となります。

2. 事故後の手続き

交通事故後は、落ち着いて適切な手続きを行うことが大切です。慌てずに、一つずつ確認しながら進めていきましょう。

2.1 病院での診察

交通事故に遭ったら、たとえ軽傷だと思っても、必ず医療機関を受診してください。事故直後は興奮状態にあり、痛みを感じにくい場合もあります。後から症状が現れることも少なくありません。早期の診断と治療は、後遺症を防ぐためにも重要です。

2.1.1 診断書の取得

医師の診断を受けたら、診断書を発行してもらいましょう。診断書は、損害賠償請求や保険金請求の手続きに必要となります。診断書には、負傷の程度や治療期間などが記載されます。事故との因果関係が明確に記載されているか確認しましょう。

2.1.2 後遺障害への備え

事故によっては、後遺障害が残ってしまう可能性があります。後遺障害とは、事故によるケガが治癒した後も残存する身体的・精神的な障害のことです。後遺障害が残った場合は、適切な等級認定を受けることで、損害賠償の金額に影響します。後遺障害が疑われる場合は、専門家への相談も検討しましょう。

2.2 保険会社への連絡

事故後は、ご自身の加入している保険会社、および相手方の保険会社に連絡しましょう。連絡が遅れると、手続きがスムーズに進まない場合があります。

2.2.1 事故状況の報告

保険会社には、事故の状況を正確に報告しましょう。いつ、どこで、どのように事故が起きたのか、できる限り詳細に説明することが重要です。嘘や誇張はせず、事実を伝えるようにしてください。

2.2.2 保険金請求の手続き

保険会社への連絡後、保険金請求の手続きを行います。必要な書類や手続きの流れは、保険会社から案内がありますので、それに従って手続きを進めましょう。不明な点があれば、保険会社に問い合わせて確認してください。

2.3 示談交渉

示談交渉とは、加害者側と被害者側が、損害賠償の金額や方法について話し合い、合意を目指すことです。示談が成立すると、示談書を作成し、それに基づいて損害賠償金が支払われます。

2.3.1 過失割合の決定

交通事故では、双方の過失割合に応じて、損害賠償の責任が分かれます。過失割合は、事故の状況や道路交通法などを考慮して決定されます。過失割合に納得できない場合は、専門家に相談しましょう。

2.3.2 損害賠償の請求

示談交渉では、以下の損害項目について請求できます。

| 損害項目 | 説明 |

| 治療費 | 医療機関への支払額 |

| 通院交通費 | 通院のための交通費 |

| 休業損害 | 事故によって仕事を休んだことによる損害 |

| 慰謝料 | 精神的苦痛に対する賠償 |

| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残った場合の慰謝料 |

| 逸失利益 | 将来得られるはずだった収入の損失 |

| 車両の修理費または評価損 | 車両の修理費用、または事故によって車両の価値が下がった分の損害 |

これらの損害を漏れなく請求するためにも、専門家への相談が有効です。

3. 弁護士への相談

交通事故に遭ってしまった後、様々な手続きや交渉に直面し、精神的にも肉体的にもお辛い状況にあるかと思います。そんな時、頼りになるのが弁護士です。専門家である弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受け、スムーズな解決へと導いてもらうことができます。

3.1 弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで得られるメリットは数多くあります。特に、以下の3点は大きなメリットと言えるでしょう。

| メリット | 詳細 |

| 専門知識に基づいたアドバイス | 交通事故に関する法律や手続きは複雑です。弁護士は専門知識に基づき、あなたの状況に合わせた最適なアドバイスを提供してくれます。 |

| 煩雑な手続きの代行 | 保険会社との連絡や交渉、示談書の作成など、事故後の手続きは煩雑で時間と労力を要します。弁護士に依頼することで、これらの手続きを代行してもらうことができます。 |

| 適正な賠償金の獲得 | 弁護士はあなたの権利を守り、保険会社との交渉において適正な賠償金の獲得を目指します。示談交渉が難航した場合でも、訴訟などの法的手段を検討し、あなたの利益を最大限に守ってくれます。 |

3.2 弁護士費用の目安

弁護士費用は、一般的に着手金、報酬金、実費の3つで構成されています。費用体系は弁護士や法律事務所によって異なるため、事前に確認することが重要です。また、法テラスなどの制度を利用することで、費用の負担を軽減できる場合もあります。

3.3 適切な弁護士の選び方

交通事故に強い弁護士を選ぶことが、解決への近道です。交通事故を専門に取り扱っている弁護士は、豊富な経験と知識を持ち、適切な対応をしてくれます。相談する際には、以下の点に注意して弁護士を選びましょう。

| ポイント | 詳細 |

| 交通事故の処理実績 | 交通事故の解決実績が豊富な弁護士は、様々なケースに対応してきた経験があり、的確なアドバイスを期待できます。 |

| 相談しやすい雰囲気 | 気軽に相談できる雰囲気かどうかは、弁護士選びにおいて重要なポイントです。あなたの悩みや不安をしっかりと聞いてくれる弁護士を選びましょう。 |

| 明確な費用説明 | 費用体系について明確に説明してくれる弁護士を選びましょう。不明瞭な点があれば、納得いくまで質問することが大切です。 |

| セカンドオピニオンの活用 | 複数の弁護士に相談し、それぞれの意見を比較することで、より適切な判断ができます。セカンドオピニオンを活用することも検討しましょう。 |

交通事故は、人生を大きく左右する可能性のある出来事です。一人で悩まず、まずは弁護士に相談してみましょう。専門家のサポートを受けることで、不安を軽減し、より良い解決へと繋げることができるはずです。

4. 交通事故の種類とそれぞれの対応

交通事故は、被害の程度によって物損事故と人身事故に分けられます。また、事故を起こした運転手が現場から逃走するひき逃げ事故も深刻な問題です。ここでは、それぞれの事故の種類と対応について解説します。

4.1 物損事故の場合

物損事故とは、物にのみ損害が発生し、怪我人がいない事故です。ガードレールや電柱への衝突、他の車両との接触などがこれにあたります。

4.1.1 物損事故の対応

- 安全確保を最優先に行います。二次災害を防ぐため、ハザードランプを点灯し、発煙筒を設置するなどして、後続車に注意を促しましょう。

- 警察へ届け出ます。物損事故であっても、警察への届け出は必須です。道路交通法で定められています。

- 相手方の情報を確認します。氏名、住所、電話番号、車のナンバーなどを控えてください。また、任意保険の加入状況も確認しておきましょう。

- 事故状況を記録します。事故現場の写真や、ドライブレコーダーの映像があれば、証拠として保管しておきましょう。目撃者がいる場合は、連絡先を聞いておくことも重要です。

- 保険会社へ連絡します。事故の状況を報告し、保険金請求の手続きについて確認しましょう。

4.2 人身事故の場合

人身事故とは、怪我人が発生した事故です。軽傷の場合でも人身事故として扱われます。

4.2.1 人身事故の対応

- 負傷者の救護を最優先に行います。119番通報をして救急車を呼び、負傷者の安全を確保します。

- 警察へ届け出ます。人身事故の場合は、必ず警察へ届け出なければなりません。

- 相手方の情報を確認します。免許証を提示してもらい、氏名、住所、電話番号、車のナンバー、任意保険の加入状況などを確認します。

- 事故状況を記録します。事故現場の写真、ドライブレコーダーの映像、目撃者情報などをできる限り集めて、証拠を保全します。

- 病院で診察を受けます。たとえ軽傷であっても、必ず医師の診察を受け、診断書を取得しましょう。後遺障害が残る可能性もあるため、精密検査を受けることも重要です。

- 保険会社へ連絡します。事故の状況を報告し、保険金請求の手続きについて相談します。

- 必要に応じて弁護士に相談します。後遺障害が残った場合や、示談交渉が難航する場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。

4.3 ひき逃げ事故にあった場合

ひき逃げ事故とは、事故を起こした運転手が、救護義務や報告義務を果たさずに現場から逃走する犯罪行為です。

4.3.1 ひき逃げ事故にあった場合の対応

- 負傷者の救護を最優先に行います。119番通報をして救急車を呼びます。

- 110番通報をして警察へ届け出ます。ひき逃げは犯罪です。できる限り加害車両の特徴(車種、色、ナンバーなど)を覚えて伝えましょう。

- 事故現場の状況を記録します。写真撮影や、目撃者がいれば連絡先を聞いておくなど、証拠を確保します。

- 病院で診察を受け、診断書を取得します。

4.4 ひき逃げ事故を起こしてしまった場合

ひき逃げ事故を起こしてしまった場合、非常に重い罪に問われます。絶対に逃げてはいけません。

4.4.1 ひき逃げ事故を起こしてしまった場合の対応

- 直ちに停車し、負傷者の救護を行います。119番通報をして救急車を呼び、負傷者の安全を確保します。人命を最優先に行動してください。

- 110番通報をして警察へ届け出ます。事故の状況を正確に伝えましょう。

- 相手方の情報を確認します。免許証を提示してもらい、氏名、住所、連絡先などを確認します。

- 事故現場の状況を記録します。写真撮影や、目撃者がいれば連絡先を聞いておくなど、証拠を確保します。逃走したとみなされないために重要です。

- 弁護士に相談します。ひき逃げは重大な犯罪です。弁護士に相談し、適切な対応を取りましょう。

交通事故は、どの種類であっても、落ち着いて行動することが大切です。事故に遭ってしまった場合は、上記の対応を参考に、適切な行動を取ってください。

5. よくある質問

交通事故に遭った後、多くの方が抱える疑問をまとめました。

5.1 事故を起こしたらどうしたらいいですか?

事故を起こしてしまった場合、まずは負傷者の救護を最優先に行動してください。その後、速やかに119番通報と110番通報を行い、警察と救急隊員に状況を説明してください。二次災害を防ぐために、ハザードランプを点灯したり、発煙筒を使用するなどして安全確保に努めましょう。また、加害者との情報交換(免許証、連絡先、車両情報など)や事故現場の状況を記録することも重要です。写真撮影やドライブレコーダーの映像確保、目撃者がいれば連絡先を聞いておくなど、できる限りの情報を集めてください。

5.2 示談交渉で気を付けることは何ですか?

示談交渉では、ご自身の状況を正確に伝えることが大切です。事故の状況、怪我の程度、治療の経過などを詳細に伝え、後遺症が残る可能性についてもきちんと説明しましょう。また、示談内容をよく確認することも重要です。示談書の内容に不明点があれば、納得するまで質問し、理解した上で署名捺印するようにしてください。安易に示談に応じないことも重要です。示談が成立すると、その後、損害賠償を請求することが難しくなる場合があるため、慎重に検討する必要があります。示談交渉が難しいと感じた場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

5.3 保険会社から提示された金額に納得できない場合は?

保険会社から提示された金額に納得できない場合は、その理由を明確にして保険会社に伝え、再交渉を依頼しましょう。具体的な根拠を提示することで、交渉がスムーズに進む可能性があります。例えば、治療費や休業損害、慰謝料などが妥当な金額かどうか、過去の判例などを参考にしながら検討し、根拠に基づいて反論することが重要です。また、交渉が難航する場合は、弁護士に相談し、専門家の意見を聞くことも有効な手段です。弁護士に依頼することで、より適切な金額での示談成立を目指せる可能性があります。

| 状況 | 対応 |

| 事故直後 | 負傷者の救護、119番通報、110番通報、安全確保、警察への届け出、加害者との情報交換、証拠保全 |

| 事故後 | 病院での診察、保険会社への連絡、示談交渉、弁護士への相談 |

| 示談交渉で納得できない場合 | 弁護士に相談 |

6. まとめ

交通事故は、いつ誰に降りかかるかわからないものです。万が一事故に遭ってしまった場合、落ち着いて行動することが大切です。まずは負傷者の救護と安全確保を最優先し、119番通報と110番通報を行いましょう。そして、警察への届け出、加害者との情報交換、証拠保全を確実に行うことが、その後の手続きをスムーズに進める上で重要になります。

事故後は、病院での診察を受け、診断書を取得しましょう。後遺障害の発生も考慮し、適切な検査を受けることが大切です。保険会社への連絡も忘れずに行い、必要に応じて弁護士への相談も検討しましょう。示談交渉は、ご自身で行うことも可能ですが、専門家である弁護士に依頼することで、より有利な条件で交渉を進めることができます。事故の種類によって対応も異なりますので、この記事を参考に適切な行動をとってください。

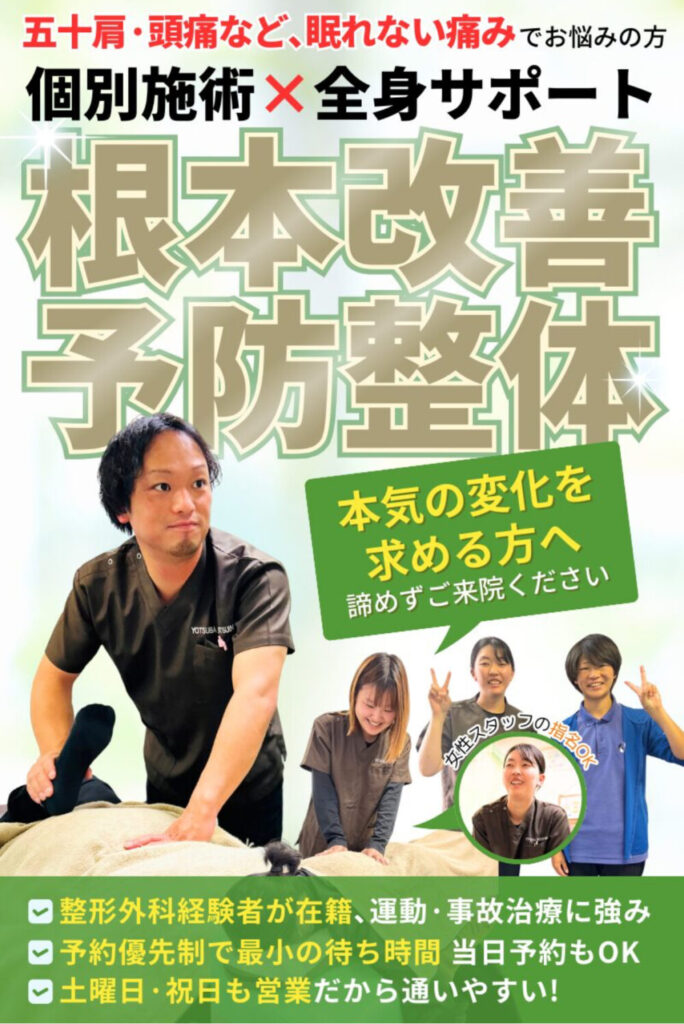

店舗情報

店舗名よつば整骨院/よつば整体院

代表髙橋 勇輝(たかはし ゆうき)

住所〒020-0851

岩手県盛岡市向中野7丁目1−36グレース向中野103

駐車場あり

地図を見る

営業時間9:00〜12:00/14:30〜19:30

火·金·土曜は18時まで通し営業

詳細はこちら

休診日日曜・祝日

アクセス盛岡南ICから2.5km

イオンモール盛岡南から1.3km

しゃぶしゃぶ温野菜 盛岡南店さん近く

TEL 019-681-2280

施術中はお電話に出られません。

留守番電話に「お名前」「お電話番号」をお残しください。

こちらから折り返しご連絡させていただきます。

営業時間

よつば整骨院/よつば整体院は 「 当日予約OK 完全予約制 」 です。

| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 09:00〜12:00 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 14:30〜19:30 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 09:00〜18:00 | – | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | 休 | 休 |

9:00〜12:00/14:30〜19:30

火・金・土曜日は18:00まで通し営業となります

コメントを残す