朝目覚めたら首に激痛が走り、動かせない…。そんな寝違えのつらい痛みに悩まされていませんか?日常生活に支障をきたす首の痛みは、一刻も早く解消したいものですよね。この記事では、まず寝違えがなぜ起こるのか、その原因とメカニズムを分かりやすく解説します。そして、痛みを悪化させないために「やってはいけないこと」を明確にお伝えし、急性期の痛みに配慮したやさしいストレッチから、痛みが落ち着いてきた後の改善ストレッチまで、段階に応じた効果的な方法を具体的にご紹介します。さらに、ストレッチ以外のセルフケア方法や、寝違えを繰り返さないための予防策も詳しく解説。万が一の時に備え、病院へ行くべき目安についても触れています。これらの知識と実践的な対処法を身につけることで、つらい寝違えの痛みを速やかに和らげ、快適な日常を取り戻すことができるでしょう。

1. 寝違えのつらい首の痛み その原因とメカニズム

朝起きたら首が痛くて回らない、振り返るのもつらい。そんな経験は、多くの方が一度は経験したことがあるのではないでしょうか。このつらい症状が「寝違え」です。ここでは、寝違えがどのような状態を指すのか、そしてなぜ起こるのか、その原因とメカニズムについて詳しく解説していきます。

1.1 寝違えとは何か 症状の基礎知識

寝違えとは、主に睡眠中に不自然な姿勢を長時間続けることや、首や肩の筋肉に過度な負担がかかることで、首の筋肉や靭帯に微細な損傷や炎症が起こり、痛みや動きの制限が生じる状態を指します。

典型的な症状としては、以下のようなものが挙げられます。

- 首を特定方向に動かすと激しい痛みが走る

- 首の可動域が著しく制限され、左右に振り向くことが困難になる

- 首だけでなく、肩や背中、腕にかけてだるさや重さを感じる

- 痛みが強く、頭を支えるのもつらいと感じる

これらの症状は、通常、起床時に突然現れることが多く、数日から1週間程度で自然に改善することがほとんどです。しかし、痛みの程度や持続期間には個人差があり、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。

1.2 なぜ寝違えは起こるのか 主な原因を解説

寝違えは、単一の原因で起こるわけではなく、いくつかの要因が複合的に絡み合って発生することがほとんどです。ここでは、寝違えの主な原因と、そのメカニズムについて解説します。

寝違えの主な原因は、以下の表のように分類できます。

| 主な原因 | 詳細 |

| 不適切な寝姿勢 | 睡眠中に首や肩に負担がかかる無理な体勢(うつ伏せ寝、首が大きく曲がった状態など)を長時間続けることで、特定の筋肉や靭帯が過度に伸ばされたり圧迫されたりします。 |

| 寝具の問題 | 枕の高さや硬さが体に合っていない、マットレスが柔らかすぎたり硬すぎたりするなど、寝具が首の自然なカーブを保てない場合、睡眠中に首に不自然な力がかかり続けます。 |

| 筋肉の疲労や緊張 | 日中のデスクワークやスマートフォンの長時間使用による姿勢の悪さ、慢性的な肩こりや首こり、運動不足などが原因で、首や肩周りの筋肉が常に緊張し、疲労が蓄積している状態です。 |

| 体の冷え | 寝ている間に冷房の風が直接当たる、薄着で寝るなど、首周りが冷えることで血行が悪くなり、筋肉が硬直しやすくなります。硬くなった筋肉は、わずかな負担でも損傷しやすくなります。 |

| ストレス | 精神的なストレスは、無意識のうちに全身の筋肉を緊張させることがあります。特に首や肩周りの筋肉はストレスの影響を受けやすく、筋肉の柔軟性が失われることで寝違えのリスクが高まります。 |

これらの原因により、首や肩の筋肉、あるいはその周囲の靭帯に微細な損傷や炎症が起こります。特に、筋肉が疲労している状態や血行不良の状態では、組織の回復力が低下しているため、わずかな負担でも損傷しやすくなります。損傷が起こると、体はこれ以上悪化させないようにと、痛んだ筋肉を防御的に収縮させます。これが「スパズム」と呼ばれる状態で、首の動きを制限し、激しい痛みを引き起こす主なメカニズムとなります。血行不良は、この炎症や損傷の回復をさらに遅らせる要因にもなります。

2. 寝違えの痛みを悪化させないために やってはいけないこと

寝違えの痛みは非常につらいものですが、その痛みに対して誤った対処をしてしまうと、症状をさらに悪化させてしまう可能性があります。早く治したいという気持ちから、ついやってしまいがちな行動の中には、逆効果となるものが少なくありません。ここでは、寝違えの痛みを長引かせたり、悪化させたりしないために、避けるべき行動と正しい対処法について詳しく解説します。

2.1 無理なマッサージやストレッチは逆効果

寝違えで首に痛みを感じると、その部分を揉んだり、無理に動かして伸ばそうとしたりする方がいらっしゃいます。しかし、寝違えの直後は、首の筋肉やその周辺組織に炎症が起きている可能性が高く、無理な刺激は状態を悪化させる原因となります。

- 無理なマッサージは避けてください

痛む部分を強く揉む行為は、炎症をさらに広げたり、筋肉の繊維を傷つけたりする恐れがあります。特に、寝違えの初期段階では、患部が過敏になっているため、少しの刺激でも痛みが強くなることがあります。痛みがある間は、マッサージは控えるか、ごく軽いタッチで周囲をさする程度に留めてください。 - 痛みを伴うストレッチは行わないでください

痛む首を無理に回したり、伸ばしたりするストレッチも避けるべきです。痛みを我慢して動かすと、かえって筋肉が緊張し、回復が遅れることがあります。急性期は、まずは安静を保ち、痛みのない範囲でゆっくりと動かすことを心がけましょう。

寝違えの初期は、患部を刺激せず、安静に保つことが最も重要です。痛みが少し落ち着いてから、専門家のアドバイスのもとで、段階的にストレッチを始めるようにしてください。

2.2 冷やすべきか温めるべきか 正しい対処法

寝違えの対処法として、「冷やすべきか、温めるべきか」で迷う方も多いでしょう。これは、寝違えの状態によって適切な対処法が異なります。症状の段階を見極めて、適切なケアを行うことが大切です。

| 症状の段階 | 対処法 | 理由と効果 | 具体的な方法 |

| 急性期(発症直後〜24〜48時間以内) | 冷やす | 炎症を抑え、痛みを和らげる効果が期待できます。寝違え直後は、筋肉や組織に炎症が起きていることが多いため、冷やすことで炎症の広がりを抑え、痛覚を麻痺させることで痛みを軽減します。 | 氷のうや保冷剤をタオルで包み、患部に10〜15分程度当てる。冷湿布を使用する。直接肌に当てず、冷やしすぎに注意してください。 |

| 慢性期・回復期(急性期を過ぎ、痛みが和らいできた頃) | 温める | 血行を促進し、筋肉の緊張を緩和する効果が期待できます。炎症が治まった後、温めることで筋肉の血流が良くなり、老廃物の排出を促し、筋肉の柔軟性を取り戻しやすくします。 | 蒸しタオルを首に当てる。ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる。温湿布を使用する。やけどに注意し、心地よいと感じる程度の温度にしてください。 |

このように、寝違えの初期段階では「冷やす」、痛みが落ち着いてきたら「温める」という使い分けが基本です。自分の症状がどの段階にあるのかを判断し、適切なケアを行うようにしましょう。判断に迷う場合は、専門家にご相談ください。

3. 寝違えに効果的なストレッチで首の痛みを速攻解消

寝違えのつらい首の痛みを和らげ、スムーズな回復を促すためには、適切なストレッチが非常に効果的です。しかし、痛みが強い急性期と、痛みが落ち着いてきた回復期では、行うべきストレッチの種類や強度を慎重に変える必要があります。

ここでは、それぞれの時期に合わせた安全で効果的なストレッチ方法をご紹介します。無理なく実践し、首の痛みの速やかな解消を目指しましょう。

3.1 急性期の痛みに配慮したやさしいストレッチ

寝違え直後の急性期は、首の筋肉が炎症を起こし、非常にデリケートな状態です。この時期に無理なストレッチを行うと、かえって痛みを悪化させてしまう可能性があります。まずは、首に直接的な負担をかけず、周辺の筋肉の緊張を和らげることを目的とした、やさしいストレッチから始めましょう。

3.1.1 首を動かさずできる肩甲骨ストレッチ

首を動かすと痛みが生じる場合でも、肩甲骨を意識的に動かすことで、首から肩にかけての筋肉の緊張を緩和できます。肩甲骨周辺の筋肉がほぐれると、首への負担が軽減され、痛みの緩和につながります。

| 手順 | ポイント |

| 1. 準備姿勢 | 椅子に座るか、楽な姿勢で立ちます。背筋を軽く伸ばし、顎を軽く引いて視線はまっすぐ前を見ます。 |

| 2. 肩をすくめる | 息を吸いながら、両肩をゆっくりと耳に近づけるように持ち上げます。首に痛みを感じない範囲で行いましょう。 |

| 3. 肩を下ろす | 息を吐きながら、肩の力を抜き、ゆっくりと元の位置に戻します。肩甲骨が下がるのを意識してください。 |

| 4. 肩を後ろに回す | 両肩を前から後ろへ、大きくゆっくりと回します。肩甲骨が動いているのを感じながら、数回繰り返します。 |

| 5. 肩甲骨を寄せる | 両肘を軽く曲げ、肩甲骨を背骨に引き寄せるように意識して胸を開きます。数秒キープし、ゆっくりと戻します。 |

このストレッチは、痛みを感じない範囲で、ゆっくりと行うことが重要です。各動作を5~10回程度、無理のない範囲で繰り返しましょう。

3.1.2 タオルを使った安全な首の牽引ストレッチ

タオルを使って首を優しく牽引することで、首の筋肉の緊張を和らげることができます。この方法は、自分の手で直接首に触れるよりも、より均一な力をかけやすく、安全性が高いです。

| 手順 | ポイント |

| 1. タオルの準備 | フェイスタオルを細長く丸めるか、二つ折りにして準備します。 |

| 2. タオルを首に当てる | タオルの真ん中を首の後ろ(痛む部分の少し下あたり)に当て、両端をそれぞれ両手で持ちます。 |

| 3. 姿勢を整える | 椅子に座るか、仰向けに寝て行います。背筋を伸ばし、顎を軽く引いてリラックスします。 |

| 4. 優しく牽引する | 両手でタオルの両端を斜め上方向へ、ごく軽く引き上げます。首が少し伸びるのを感じる程度で十分です。 |

| 5. 呼吸を意識する | 息を吐きながら牽引し、数秒間キープします。痛みを感じたらすぐに中止してください。 |

タオルによる牽引は、決して強く引っ張らないでください。あくまでも「優しく補助する」感覚で行い、痛みが悪化しないことを最優先にしましょう。1セット5~10秒を数回繰り返すのが目安です。

3.2 痛みが落ち着いてきたら行う改善ストレッチ

急性期の痛みが和らぎ、首を少し動かせるようになってきたら、徐々に首の可動域を広げ、筋肉の柔軟性を高めるストレッチを取り入れましょう。これらのストレッチは、寝違えの改善だけでなく、再発予防や日常的な肩こり解消にもつながります。

3.2.1 寝違え改善に効く首の側面ストレッチ

首の側面にある筋肉(僧帽筋上部や肩甲挙筋など)は、寝違えで最も緊張しやすい部分の一つです。このストレッチでこれらの筋肉を丁寧に伸ばし、首の傾きや回旋の動きを改善します。

| 手順 | ポイント |

| 1. 準備姿勢 | 椅子に座るか、楽な姿勢で立ちます。背筋を伸ばし、肩の力を抜いてリラックスします。 |

| 2. 頭を横に倒す | ゆっくりと息を吐きながら、右の耳を右肩に近づけるように頭を右に倒します。左の首筋が心地よく伸びるのを感じてください。 |

| 3. 手で補助する | 右手を頭の左側(耳の上あたり)に添え、ごく軽く頭を右に倒すのを補助します。左肩が上がらないように注意しましょう。 |

| 4. キープと呼吸 | 心地よい伸びを感じる位置で20~30秒間キープし、深く呼吸を続けます。 |

| 5. 反対側も同様に | ゆっくりと頭を元の位置に戻し、反対側(左の耳を左肩に近づける)も同様に行います。 |

このストレッチは、反動をつけず、ゆっくりと筋肉を伸ばすことが大切です。痛みを感じる手前で止め、気持ち良いと感じる範囲で行いましょう。左右それぞれ2~3セットが目安です。

3.2.2 肩こりも解消する首の後ろ側ストレッチ

首の後ろ側の筋肉(板状筋や半棘筋など)は、頭を支える重要な役割を担っており、寝違えや日常的な姿勢の悪さで硬くなりがちです。このストレッチでこれらの筋肉をほぐし、首全体の柔軟性を高め、肩こりの解消にもつなげます。

| 手順 | ポイント |

| 1. 準備姿勢 | 椅子に座るか、楽な姿勢で立ちます。背筋を伸ばし、肩の力を抜いてリラックスします。 |

| 2. 顎を引く | ゆっくりと息を吐きながら、顎を喉元に引き寄せ、首の後ろを長く伸ばすように意識します。 |

| 3. 頭を下げる | さらに、ゆっくりと頭を前に倒し、視線がおへそを見るようなイメージで首の後ろ側を伸ばします。 |

| 4. 手で補助する | 両手を頭の後ろで組み、手の重みを利用して軽く頭を下げるのを補助します。強く引っ張らないでください。 |

| 5. キープと呼吸 | 首の後ろに心地よい伸びを感じる位置で20~30秒間キープし、深く呼吸を続けます。 |

首の後ろ側の筋肉はデリケートなので、無理な力は加えず、ゆっくりと丁寧に伸ばしましょう。特に、頭を前に倒す際は、首の付け根から背中にかけての伸びを意識すると効果的です。2~3セット行いましょう。

3.3 ストレッチを行う際の注意点と正しい姿勢

ストレッチは寝違えの回復に役立つ一方で、誤った方法で行うと逆効果になることもあります。安全かつ効果的にストレッチを行うために、以下の点に注意してください。

| 項目 | 詳細とポイント |

| 痛みを感じたら中止 | ストレッチ中に少しでも痛みを感じたら、すぐに中止してください。無理は禁物です。 |

| ゆっくりと行う | 反動をつけず、ゆっくりとした動作で筋肉を伸ばしましょう。急激な動きは筋肉を傷つける可能性があります。 |

| 呼吸を意識する | ストレッチ中は深くゆっくりとした呼吸を心がけましょう。息を吐くときに筋肉がリラックスしやすくなります。 |

| 継続が大切 | 一度に長時間行うよりも、短時間でも毎日継続する方が効果的です。 |

| 正しい姿勢 | ストレッチを行う際は、背筋を伸ばし、顎を軽く引いた正しい姿勢を意識しましょう。猫背や反り腰にならないように注意してください。 |

| 体調に合わせる | その日の体調や痛みの程度に合わせて、ストレッチの種類や強度を調整しましょう。 |

これらの注意点を守りながら、ご自身の体の声に耳を傾け、安全にストレッチを行ってください。ストレッチ中に強い痛みやしびれが悪化する場合は、すぐに専門家へ相談しましょう。

4. ストレッチ以外の寝違え対処法とセルフケア

寝違えの痛みは、ストレッチだけでなく、他のセルフケアと組み合わせることでより効果的に和らげることができます。ここでは、ご自宅で手軽にできる対処法と、薬局などで購入できる市販薬や湿布の賢い活用方法についてご紹介します。

4.1 温熱ケアで血行促進と筋肉の緩和

首の痛みが落ち着いてきたら、温熱ケアを取り入れることで、血行を促進し、硬くなった筋肉を和らげる効果が期待できます。炎症が強い急性期は避けて、痛みが引いてきた段階で行うようにしてください。

| 温熱ケアの種類 | 方法と期待される効果 | 注意点 |

| 蒸しタオル | 水で濡らしたタオルを固く絞り、電子レンジで温めて使用します。首や肩に当てることで、じんわりと深部まで温まり、筋肉の緊張が和らぎます。手軽に用意でき、繰り返し使える点が魅力です。 | 火傷に注意し、熱すぎないか確認してから使用してください。特にデリケートな首元は、温度に敏感です。冷めてきたらすぐに交換しましょう。 |

| 使い捨てカイロ | 衣類の上から直接、首や肩に貼ることで、長時間にわたって温かさを保つことができます。外出時や、手軽に温めたい場合に便利です。 | 肌に直接貼らないでください。低温火傷の恐れがあるため、就寝時の使用は避けるようにしてください。また、同じ箇所に長時間貼り続けないように注意しましょう。熱すぎると感じたらすぐに剥がしてください。 |

| 入浴(湯船) | シャワーだけでなく、湯船にゆっくり浸かることで、全身の血行が促進され、首や肩周りの筋肉がリラックスします。温かいお湯に浸かることは、精神的なリフレッシュにもつながります。 | 熱すぎるお湯は避け、ぬるめのお湯(38~40℃程度)に10~15分程度浸かるのがおすすめです。長時間の入浴は体に負担をかけることがありますので注意してください。入浴後は湯冷めしないよう、すぐに体を拭いて温かくしましょう。 |

4.2 市販薬や湿布の活用方法

急な痛みや炎症を和らげるために、市販の鎮痛消炎剤や湿布を適切に活用することも有効です。ご自身の症状や体質に合わせて選び、薬局の薬剤師や登録販売者に相談して正しく使用することが大切です。

| 種類 | 主な効果 | 選び方と注意点 |

| 内服薬(鎮痛消炎剤) | 体の中から痛みを抑え、炎症を和らげる効果があります。特に痛みが強い場合や、広範囲にわたる痛みに有効です。 | 薬局で薬剤師や登録販売者に相談し、ご自身の体質やアレルギーの有無を伝えて選ぶようにしてください。用法・用量を守り、空腹時の服用は避けるなど、添付文書をよく読んで正しく使用しましょう。他の薬との飲み合わせにも注意が必要です。 |

| 湿布(外用薬) | 直接患部に貼ることで、局所的に炎症を抑え、痛みを和らげる効果があります。冷湿布は患部の熱感を抑え、温湿布は血行を促進して筋肉の緊張を和らげます。 | 冷湿布と温湿布は、痛みの種類や時期によって使い分けます。急性期の熱感や炎症が強い場合は冷湿布、痛みが慢性化して筋肉のコリが強い場合は温湿布が適しています。肌が弱い方はかぶれやすいこともあるため、使用時間や頻度に注意し、異常を感じたらすぐに使用を中止してください。 |

| 塗り薬(外用薬) | ゲルやクリームタイプの塗り薬も、湿布と同様に患部に直接作用して痛みを和らげます。湿布を貼りにくい場所や、広範囲に塗りたい場合に便利です。 | 使用前に患部を清潔にし、適量を薄く均一に塗布してください。マッサージするように塗り込むことで、成分の浸透を助けるものもあります。使用後は手を洗い、目や粘膜に触れないように注意しましょう。肌に異常を感じた場合は使用を中止してください。 |

5. 寝違えを繰り返さないための予防策

一度寝違えを経験すると、「また繰り返してしまうのではないか」という不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。寝違えは日頃の生活習慣や寝具環境が大きく影響するため、予防策を講じることで再発のリスクを減らすことが可能です。ここでは、快適な毎日を送るために、寝違えを繰り返さないための具体的な予防策をご紹介いたします。

5.1 枕の見直しと寝姿勢の改善

寝違えの主な原因の一つは、睡眠中の首への負担です。一晩中同じ姿勢でいるため、合わない枕や不適切な寝姿勢は首の筋肉に過度な緊張を与え、寝違えを引き起こしやすくなります。まずは、ご自身の枕と寝姿勢を見直してみましょう。

5.1.1 理想的な枕の選び方

枕は、睡眠中に首の自然なS字カーブを保ち、頭部から首、肩にかけての筋肉がリラックスできる状態をサポートする重要な寝具です。以下のポイントを参考に、ご自身に合った枕を選んでみてください。

| 項目 | 選び方のポイント | 詳細 |

| 高さ | 仰向けで寝た時に、首のS字カーブを自然に保てる高さ | 高すぎると首が前に突き出てしまい、低すぎると首が反りすぎてしまいます。横向きの場合は、肩の厚みを考慮し、頭から背骨が一直線になる高さが理想的です。 |

| 硬さ | 頭と首をしっかり支え、沈み込みすぎない適度な硬さ | 柔らかすぎると頭が安定せず、硬すぎると頭や首に圧迫感を与えます。首の骨や筋肉を優しく支え、安定感があるものが良いでしょう。 |

| 素材 | 通気性が良く、体にフィットする素材 | 寝返りを打った時に頭の形に合わせてフィットし、首をしっかりとサポートする素材がおすすめです。また、寝ている間の汗を吸収し、通気性の良い素材を選ぶと快適です。 |

枕を選ぶ際は、実際に試してみて、ご自身の寝姿勢に合うかを確認することが大切です。専門店で相談することも有効な手段です。

5.1.2 正しい寝姿勢のポイント

枕だけでなく、寝姿勢も寝違え予防には欠かせません。首や肩に負担がかからない、リラックスできる寝姿勢を意識しましょう。

- 仰向けで寝る場合

首と背骨が一直線になるように意識し、膝を軽く曲げて寝ると、腰への負担も軽減されます。枕が首の隙間を埋め、頭が安定しているかを確認しましょう。 - 横向きで寝る場合

肩や股関節への負担を減らすため、抱き枕などを利用して体の歪みを防ぐことが有効です。枕の高さは、頭から背骨が一直線になるように調整し、肩が圧迫されないように注意してください。

どちらの姿勢でも、寝返りが打ちやすい環境を整えることも重要です。寝返りによって、同じ部位への負担が軽減され、血行促進にもつながります。

5.2 日常生活でできる姿勢の意識と習慣

寝違えは睡眠中だけでなく、日中の姿勢の悪さや習慣が原因となることも少なくありません。長時間同じ姿勢でいることや、首に負担のかかる動作は、首や肩の筋肉を硬くし、寝違えやすい状態を作り出します。日々の生活の中で、意識的に姿勢を改善し、予防習慣を取り入れましょう。

5.2.1 デスクワーク時の姿勢改善

パソコン作業が多い方は、特に首や肩に負担がかかりやすい傾向があります。以下の点に注意して、正しい姿勢を保つよう心がけてください。

- 椅子の座り方

深く腰掛け、背もたれに背中を預け、足の裏全体が床につくように座りましょう。膝の角度は90度を目安にしてください。 - モニターの高さ

モニターの上端が目線と同じか、やや下になるように調整します。これにより、首が前に突き出たり、うつむきすぎたりするのを防ぎます。 - キーボードとマウスの位置

腕が自然に伸び、肩に力が入らない位置に配置します。手首が反りすぎないように、リストレストなどを活用するのも良いでしょう。

定期的に休憩を取り、軽いストレッチを行うことも、筋肉の緊張を和らげるのに役立ちます。

5.2.2 スマートフォン使用時の注意点

スマートフォンを長時間使用する際、うつむいた姿勢が習慣化すると、首の自然なカーブが失われ、「ストレートネック」と呼ばれる状態になることがあります。これは寝違えだけでなく、慢性的な首や肩の不調の原因にもなり得ます。

- 目線の高さ

スマートフォンを持つ位置を高くし、目線を下げすぎないように意識しましょう。顔を上げ、画面を正面から見るように心がけてください。 - 使用時間

長時間連続して使用するのを避け、適度な休憩を挟むようにしましょう。休憩中に首や肩を軽く回すだけでも効果的です。

5.2.3 定期的な休憩と軽い運動

どんなに良い姿勢を心がけても、長時間同じ姿勢でいると筋肉は硬直しやすくなります。1時間に一度は席を立ち、体を動かす習慣をつけましょう。

- 首や肩のストレッチ

首をゆっくり左右に傾けたり、肩を大きく回したりする簡単なストレッチは、血行を促進し、筋肉の柔軟性を保ちます。 - 入浴

シャワーだけでなく、湯船にゆっくり浸かることで、全身の血行が促進され、筋肉の緊張が和らぎます。特に首や肩を温めることは、寝違え予防に効果的です。

これらの予防策を日常生活に取り入れることで、寝違えの再発を防ぎ、快適な毎日を送ることができるでしょう。

6. こんな時は専門機関へ 寝違え以外の可能性と受診の目安

通常の寝違えは、数日から1週間程度で自然に改善することがほとんどです。しかし、中には寝違えと似た症状でありながら、より深刻な原因が隠れている可能性もあります。ご自身の判断だけで済ませず、適切な対処のためにも、専門的な見立てが必要なケースを知っておきましょう。

6.1 痛みがひどい時やしびれがある場合

以下のような症状がみられる場合は、単なる寝違えではない可能性があります。ご自身の身体の状態をよく観察し、早めに専門的な知識を持つ方に相談することをおすすめします。

| 症状の種類 | 具体的な状態 | 考えられる可能性(一般的な寝違えとの違い) |

| 痛みの持続・悪化 | 数日経っても痛みが改善しない、または徐々に痛みが強くなっている。安静にしていても痛みが続く。 | 筋肉の炎症が強い、神経の圧迫、または他の部位に原因があるかもしれません。 |

| しびれ・感覚異常 | 首だけでなく、腕や手、指先にまでしびれやピリピリとした感覚がある。触られている感覚が鈍い。 | 首の神経が圧迫されている、または損傷している可能性が考えられます。 |

| 脱力感 | 腕や手に力が入らない、物が持ちにくい、箸が使いにくいなど、筋力の低下を感じる。 | 神経の障害が進行しているサインかもしれません。 |

| 発熱や全身症状 | 首の痛みとともに発熱、倦怠感、めまい、吐き気などの全身症状がある。 | 感染症や他の全身性の不調が原因である可能性も考慮されます。 |

| 外傷の記憶 | 寝違えだと思っていたが、転倒や衝突など、首に衝撃を受けた覚えがある。 | 単なる寝違えではなく、首の組織に損傷がある可能性も否定できません。 |

これらの症状は、首の骨や椎間板、神経などに問題が生じているサインかもしれません。自己判断で対処を続けると、状態が悪化する恐れもありますので、早めに専門的な見立てを受けることが大切です。

6.2 専門家による診断とケアの重要性

ご自身の症状が一般的な寝違えの範囲を超えていると感じたら、迷わず専門機関を訪れることが重要です。専門的な知識を持つ方は、症状を詳しく問診し、触診や様々な検査を通じて、痛みの根本的な原因を特定してくださいます。

原因が明らかになれば、それに合わせた適切なケアや対処法を提案してもらえます。例えば、神経の圧迫が原因であれば、その緩和を目的としたアプローチが必要になるでしょう。また、炎症が強い場合には、痛みを和らげるための専門的な対処が求められます。

自己流のストレッチやマッサージが、かえって症状を悪化させてしまうケースも少なくありません。特に、首はデリケートな部位ですので、安易な自己判断は避け、専門家の助言に従うことが、安全かつ確実に痛みを改善するための近道となります。

大切なのは、ご自身の身体が発するサインを見逃さず、「いつもと違う」「改善しない」と感じたら、すぐに専門的なサポートを求めることです。それが、長引く痛みやより深刻な状態への進行を防ぐことにつながります。

7. まとめ

今回は、寝違えのつらい痛みを解消するための効果的なストレッチと、その原因、対処法、そして予防策について詳しく解説しました。

寝違えは、首の筋肉や関節に急性の炎症が起こることで生じ、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。しかし、焦って無理なマッサージやストレッチを行うと、かえって症状を悪化させてしまう危険性があります。

大切なのは、まず急性期の痛みに配慮し、炎症を悪化させないようなやさしいケアから始めることです。痛みが落ち着いてきたら、首の可動域を広げ、筋肉の柔軟性を取り戻すためのストレッチを段階的に取り入れていきましょう。

また、寝違えを繰り返さないためには、枕の見直しや寝姿勢の改善、日頃からの姿勢への意識が非常に重要です。これらの予防策を生活に取り入れることで、つらい寝違えから解放される可能性が高まります。

もし、痛みが激しい、しびれがある、あるいはセルフケアを続けても改善が見られない場合は、自己判断せずに速やかに専門医を受診することが大切です。専門家による適切な診断と治療を受けることで、より早く、確実に回復へと導かれるでしょう。

この情報が、あなたの寝違えの痛み解消の一助となれば幸いです。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

店舗情報

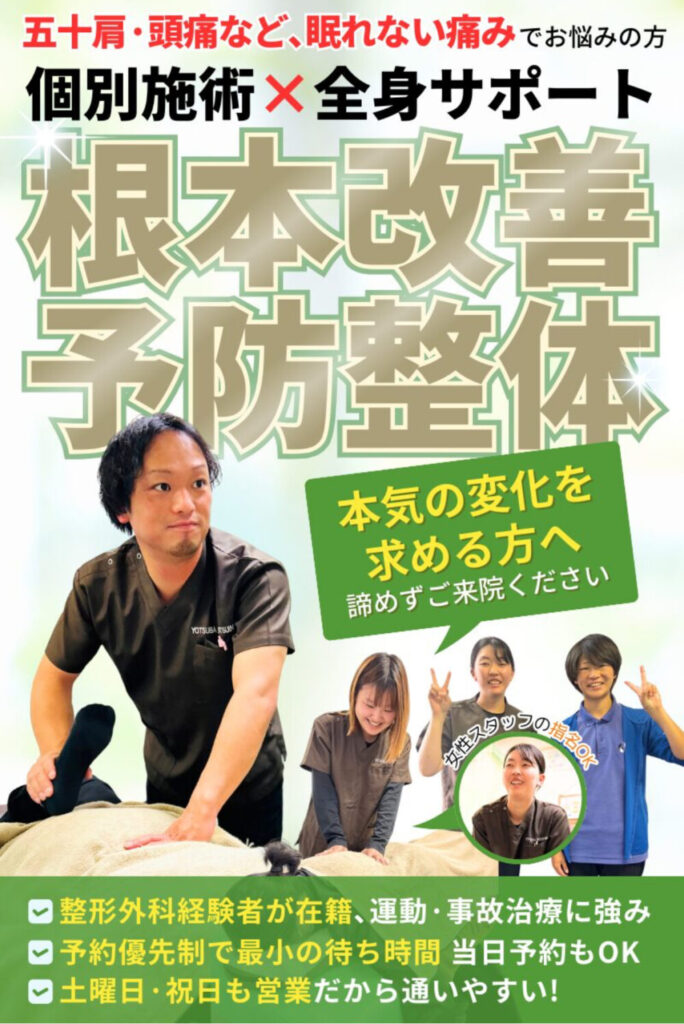

店舗名よつば整骨院/よつば整体院

代表髙橋 勇輝(たかはし ゆうき)

住所〒020-0851

岩手県盛岡市向中野7丁目1−36グレース向中野103

駐車場あり

地図を見る

営業時間9:00〜12:00/14:30〜19:30

火·金·土曜は18時まで通し営業

詳細はこちら

休診日日曜・祝日

アクセス盛岡南ICから2.5km

イオンモール盛岡南から1.3km

しゃぶしゃぶ温野菜 盛岡南店さん近く

TEL 019-681-2280

施術中はお電話に出られません。

留守番電話に「お名前」「お電話番号」をお残しください。

こちらから折り返しご連絡させていただきます。

営業時間

よつば整骨院/よつば整体院は 「 当日予約OK 完全予約制 」 です。

| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:00 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 14:30〜19:30 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 9:00〜18:00 | – | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | 休 | 休 |

9:00〜12:00/14:30〜19:30

火・金・土曜日は18:00まで通し営業となります

コメントを残す