首の椎間板ヘルニアの痛みやしびれにお悩みではありませんか?なぜ首の椎間板ヘルニアが起こるのか、その原因を深く理解することは、症状改善への第一歩です。本記事では、首の椎間板ヘルニアの主な原因から、日常生活に潜むリスク要因を徹底的に解説いたします。さらに、つらい症状を和らげ、改善へと導く効果的な保存療法や、再発を防ぐための予防策まで、具体的な対策を詳しくご紹介。この記事を読めば、あなたの首の悩みを根本から理解し、今日から実践できる改善策と予防法が見つかるでしょう。

1. 首の椎間板ヘルニアとは?その症状とメカニズム

私たちの体には、背骨が連なってできています。この背骨は、一つ一つの骨(椎骨)の間にクッションの役割を果たす「椎間板」が挟まっています。椎間板は、日常生活での衝撃を吸収し、背骨がスムーズに動くための大切な組織です。

首の椎間板ヘルニアとは、この首の骨(頸椎)の間にある椎間板の一部が、何らかの原因で外に飛び出し、近くを通る神経を圧迫することで、様々な症状を引き起こす状態を指します。

1.1 首の椎間板ヘルニアの主な症状

首の椎間板ヘルニアによって引き起こされる症状は多岐にわたりますが、主に首や肩、腕、手にかけての痛みやしびれが特徴的です。これらの症状は、圧迫される神経の場所や程度によって異なり、日常生活に大きな影響を与えることがあります。

| 症状の種類 | 具体的な現れ方 |

| 首や肩、肩甲骨周辺の痛み | 首の後ろから肩、肩甲骨にかけて、重だるい痛みやズキズキとした痛み、または電気が走るような鋭い痛みを感じることがあります。首を特定の方向に動かすと痛みが強まることが多いです。 |

| 腕や手のしびれ、感覚障害 | 首から肩、腕、そして手や指先にかけてピリピリとしたしびれや、感覚が鈍くなることがあります。特定の神経が圧迫されると、特定の指にのみ症状が現れることもあります。 |

| 筋力低下、運動麻痺 | 神経の圧迫が強い場合、腕や手の力が入りにくくなることがあります。物を持ち上げにくい、箸が使いにくい、ボタンを留めにくいなど、細かい作業が困難になることもあります。 |

| 放散痛 | 首の神経が圧迫されることで、痛みやしびれが首だけでなく、肩甲骨の間や背中、胸部など広範囲に広がることがあります。 |

| 頭痛やめまい | 首の緊張や血行不良が原因で、頭痛やめまい、吐き気を伴うこともあります。 |

これらの症状は、安静にしていると和らぐこともあれば、特定の動作や姿勢で悪化することもあります。症状の出方には個人差があり、軽い違和感から日常生活に支障をきたすほどの強い症状まで様々です。

1.2 椎間板ヘルニアが首で発生するメカニズム

椎間板は、中心にゼリー状の「髄核(ずいかく)」があり、その周囲を丈夫な「線維輪(せんいりん)」という軟骨組織が何層にも重なって取り囲んでいます。この構造が、背骨にかかる衝撃を吸収し、柔軟な動きを可能にしています。

しかし、加齢による変化や、繰り返しの負担、急な外力などが加わることで、この線維輪が徐々に劣化したり、損傷したりすることがあります。線維輪に亀裂が入ると、内部の髄核がその亀裂から外へと飛び出してしまいます。この髄核の突出が「ヘルニア」と呼ばれる状態です。

首の椎間板ヘルニアの場合、飛び出した髄核が、頸椎の近くを通る「神経根」や「脊髄(せきずい)」を圧迫することで、前述のような痛みやしびれ、筋力低下といった症状を引き起こします。首は常に頭の重さを支え、様々な方向に動くため、椎間板に大きな負担がかかりやすい部位です。特に、前かがみの姿勢や不自然な姿勢が長時間続くことで、特定の椎間板に過度な圧力が集中し、ヘルニアのリスクが高まると考えられています。

神経根が圧迫されると、その神経が支配している領域(腕や手など)に症状が現れることが多く、これを神経根症と呼びます。一方、脊髄そのものが圧迫されると、手足のしびれや運動障害、歩行困難など、より広範囲で重篤な症状が出ることがあり、これを脊髄症と呼びます。首の椎間板ヘルニアでは、どちらのタイプの圧迫も起こり得ます。

2. 首の椎間板ヘルニアが起こる主な原因

首の椎間板ヘルニアは、一つの明確な原因だけで発生するわけではありません。多くの場合、複数の要因が複雑に絡み合い、椎間板に持続的な負担がかかることで発症します。ここでは、特に重要な根本的な原因について詳しく見ていきましょう。

2.1 加齢による椎間板の変化

椎間板は、背骨の骨と骨の間でクッションの役割を果たす軟骨組織です。その中心にはゼリー状の髄核があり、それを線維輪という丈夫な組織が囲んでいます。しかし、年齢を重ねるにつれて、この椎間板にはさまざまな変化が起こります。

まず、椎間板の水分量が徐々に減少していきます。これにより、椎間板本来の弾力性やクッションとしての機能が低下します。弾力性が失われた椎間板は、外部からの衝撃や日常的な負荷に対して弱くなり、損傷しやすくなります。

さらに、線維輪も加齢とともに弾力を失い、ひび割れや亀裂が生じやすくなります。このような線維輪の劣化が進むと、内部の髄核が外に飛び出しやすくなり、椎間板ヘルニアの発症リスクが高まるのです。特に、首は常に頭の重さを支え、複雑な動きをするため、椎間板への負担は大きく、加齢による変化が症状に直結しやすい部位と言えます。

2.2 遺伝的要因と体質

椎間板ヘルニアの発症には、遺伝的な要素や個人の体質も関係していることが分かっています。家族の中に椎間板ヘルニアを経験した方がいる場合、そうでない方に比べて発症リスクが高まる傾向があると言われています。

これは、椎間板の形状や強度、劣化のしやすさといった特徴が、遺伝によって受け継がれる可能性があるためです。例えば、生まれつき椎間板が薄い、線維輪が弱いといった体質を持つ方は、日常生活でのわずかな負担でもヘルニアを引き起こしやすいかもしれません。

また、骨格の構造や筋肉のつき方なども、首への負担の程度に影響を与える体質的な要因となり得ます。遺伝的要因や体質はご自身で変えることはできませんが、ご自身の傾向を理解することで、より効果的な予防策や早期の対処につなげることができます。

3. 日常生活に潜む椎間板ヘルニアのリスク要因

首の椎間板ヘルニアは、加齢や遺伝といった避けがたい要因だけでなく、日々の生活習慣の中に潜むリスクによっても引き起こされたり、悪化したりすることが多くあります。無意識のうちに行っている習慣が、実は首に大きな負担をかけ、椎間板の健康を損ねている可能性があるのです。ここでは、日常生活の中で特に注意すべきリスク要因について詳しく解説いたします。

3.1 悪い姿勢が首の椎間板に与える影響

私たちの姿勢は、首の椎間板に常に影響を与えています。特に悪い姿勢が習慣化すると、首の自然なカーブが失われ、特定の椎間板に過度な圧力がかかり続けることになります。この慢性的な負荷が、椎間板の変性を促進し、ヘルニア発生のリスクを高めてしまうのです。

3.1.1 スマホ首や猫背の危険性

現代社会において、スマートフォンの普及や長時間のパソコン作業は、多くの人が「スマホ首」や「猫背」と呼ばれる悪い姿勢に陥る原因となっています。これらの姿勢は、頭部が前に突き出し、首の生理的な湾曲が失われることで、首の椎間板に不自然なストレスを与えます。

人間の頭の重さは約4~6kgと言われており、この重さを首の骨と筋肉が支えています。しかし、頭部が前に15度傾くだけで首への負担は約12kg、30度では約18kgにも増加するとされています。このような姿勢が長時間続くことで、首の椎間板には持続的な圧迫とせん断力が加わり、椎間板内部の髄核が外に飛び出しやすくなるのです。

3.1.2 長時間のデスクワークや運転

デスクワークや車の運転など、長時間同じ姿勢を続ける必要がある状況も、首の椎間板ヘルニアのリスクを高めます。特に、パソコン画面を覗き込むような前傾姿勢や、シートに深く座りすぎた状態で顎が突き出る姿勢は、首の椎間板に不均等な負荷をかけ続けます。これにより、首や肩甲骨周辺の筋肉が常に緊張し、血行不良を引き起こすことで、椎間板への栄養供給も滞りがちになります。

以下の表に、長時間のデスクワークや運転時に注意すべき姿勢のポイントと、椎間板への影響をまとめました。

| 作業の種類 | 姿勢のポイント | 椎間板への影響 |

| デスクワーク | 画面の高さは目線と同じかやや下椅子に深く座り、背もたれに背中をつける足裏全体を床につける肘は90度程度に保つ定期的に休憩を取り、ストレッチを行う | 不適切な前傾姿勢や猫背は、首の生理的湾曲を失わせ、前方の椎間板に強い圧迫をかけます。また、肩や首の筋肉が緊張し、血行不良を招きやすくなります。 |

| 運転 | シートの背もたれを適切に倒しすぎないヘッドレストは後頭部の中央にくるように調整シートの前後位置を調整し、ペダル操作が楽に行えるようにするハンドルを握る腕に余裕を持たせる長距離運転時は適度な休憩を取る | 長時間同じ姿勢で運転することで、首や肩の筋肉が凝り固まり、振動による椎間板への微細なダメージが蓄積されることがあります。不適切なシートポジションは、首への負担を増大させます。 |

3.2 不適切な運動や外傷

運動は健康維持に重要ですが、その方法によっては首の椎間板に悪影響を与えることがあります。例えば、首に急激な衝撃が加わるようなスポーツ(ラグビー、アメフト、柔道など)や、不適切なフォームでの筋力トレーニング(特に首を反らせるような動作)は、椎間板に過度な負担をかけ、ヘルニアのリスクを高める可能性があります。

また、過去に交通事故や転倒などによる外傷を経験している場合も注意が必要です。たとえ当時の症状が軽度であったとしても、首の骨や靭帯、筋肉に微細な損傷が残ることがあり、それが将来的に椎間板ヘルニアの発症につながるケースも少なくありません。特に、むちうち症のような首への衝撃は、椎間板に大きなダメージを与える可能性があります。

3.3 喫煙や生活習慣との関連性

意外に思われるかもしれませんが、喫煙も首の椎間板ヘルニアのリスクを高める要因の一つです。タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、椎間板への血流を悪化させます。椎間板は血管が少なく、主に拡散によって栄養を受け取っているため、血流の悪化は椎間板への栄養供給を阻害し、その変性を早めてしまうのです。これにより、椎間板の弾力性が失われ、ヘルニアが発生しやすくなります。

さらに、睡眠不足や過度なストレス、偏った食生活といった不健康な生活習慣も、全身の回復力を低下させ、椎間板の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。体が慢性的な疲労状態にあると、首の筋肉の緊張が解けにくくなったり、炎症反応が起こりやすくなったりすることで、椎間板ヘルニアのリスクが増大すると考えられています。

4. 椎間板ヘルニアの症状改善に効果的な保存療法

首の椎間板ヘルニアによる痛みやしびれは、日常生活に大きな支障をきたします。しかし、多くのケースにおいて、手術をせずに症状の改善を目指せる保存療法が有効であることが知られています。保存療法は、症状の緩和だけでなく、首の機能回復や再発予防を目的として、様々なアプローチを組み合わせながら行われます。

ここでは、首の椎間板ヘルニアの症状改善に効果が期待できる主な保存療法について、それぞれの目的と方法を詳しくご紹介します。

| 保存療法 | 主な目的 | 具体的なアプローチ |

| 薬物療法 | 痛み、炎症、筋肉の緊張の緩和 | 消炎鎮痛剤、筋弛緩剤、神経障害性疼痛治療薬などの内服薬や外用薬 |

| 理学療法とリハビリテーション | 首の機能回復、筋力強化、柔軟性向上、姿勢改善 | 牽引療法、ストレッチ、筋力強化運動、姿勢指導 |

| 装具療法と安静 | 首の固定、負担軽減、炎症の抑制 | 頸椎カラー(ソフトカラー)、活動制限 |

| 神経ブロック注射 | 局所的な痛み、しびれの迅速な緩和 | 局所麻酔薬、ステロイドなどを神経周囲に注入 |

4.1 薬物療法による痛みの緩和

首の椎間板ヘルニアによる痛みや炎症を抑えるために、薬物療法は重要な役割を果たします。症状の程度や種類に応じて、専門家によって適切な薬が用いられます。

主に用いられるのは、炎症を抑え痛みを和らげる非ステロイド性消炎鎮痛剤です。これらは内服薬や湿布などの外用薬として使用されます。また、首や肩の筋肉の緊張が痛みを悪化させている場合には、筋弛緩剤が処方されることもあります。神経が圧迫されることによるしびれや神経痛に対しては、神経の過敏性を抑える目的で神経障害性疼痛治療薬が用いられることもあります。

薬物療法は、あくまで症状を緩和するための対症療法であり、根本的な原因を取り除くものではありません。そのため、痛みが和らいだ後も、専門家と相談しながら、他の保存療法と組み合わせて症状の改善を目指すことが大切です。また、薬には副作用のリスクもありますので、用法・用量を守り、異変を感じた場合はすぐに相談するようにしてください。

4.2 理学療法とリハビリテーション

理学療法とリハビリテーションは、首の椎間板ヘルニアの症状改善において、非常に重要な役割を担います。首の機能回復、筋肉の強化、柔軟性の向上、そして正しい姿勢の習得を通じて、痛みの軽減と再発予防を目指します。専門家の指導のもと、個々の症状や状態に合わせたプログラムが組まれます。

4.2.1 首の牽引療法

首の牽引療法は、首をゆっくりと引っ張ることで、椎間板への圧力を軽減し、神経の圧迫を和らげることを目的とした療法です。牽引によって、首の筋肉の緊張がほぐれ、血行が促進される効果も期待できます。

この療法は、首の痛みや腕への放散痛、しびれがある場合に適用されることがあります。牽引の強さや時間、頻度は、症状や体質によって調整されます。すべての方に効果があるわけではなく、症状によっては悪化する可能性もあるため、専門家の判断と指導のもとで慎重に行うことが重要です。

4.2.2 ストレッチと筋力強化

首や肩周りの筋肉の柔軟性を高め、適切な筋力をつけることは、首の椎間板ヘルニアの症状改善と予防に不可欠です。硬くなった筋肉をほぐすストレッチは、血行を促進し、痛みを和らげる効果があります。

また、首を支えるインナーマッスル(深層筋)や、肩甲骨周りの筋肉を強化する運動は、首への負担を軽減し、安定性を高めます。これにより、椎間板への過度なストレスを防ぎ、正しい姿勢を維持しやすくなります。具体的な運動としては、首をゆっくりと傾けたり回したりするストレッチ、肩甲骨を寄せる運動、軽い抵抗をかけた首のアイソメトリック運動などがあります。これらの運動は、無理のない範囲で、正しいフォームで行うことが極めて重要です。誤った方法で行うと、かえって症状を悪化させる可能性もあるため、専門家の指導を受けながら進めるようにしてください。

4.3 装具療法と安静

急性期の首の椎間板ヘルニアでは、炎症を抑え、首への負担を最小限に抑えることが重要です。そのために、装具療法と安静が推奨されることがあります。

頸椎カラー(ソフトカラー)などの装具は、首の動きを制限し、安静を保つことで、椎間板へのストレスを軽減し、神経の炎症を鎮めることを目的とします。特に、痛みが強い時期や、長時間の移動、作業などで首に負担がかかる際に有効です。しかし、長期間にわたる装具の使用は、首の筋力低下を招く恐れがあるため、症状の改善とともに使用期間を短縮していくことが望ましいとされています。

また、痛みが強い時期には、無理な活動を避け、安静を保つことも大切です。過度な運動や不適切な姿勢は、症状を悪化させる原因となります。ただし、完全に動かさないことが常に良いわけではなく、炎症が治まってきたら、徐々に体を動かすリハビリテーションへと移行していくことが、早期回復には不可欠です。

4.4 神経ブロック注射の効果

神経ブロック注射は、強い痛みやしびれが持続する場合に、症状を迅速に緩和する目的で行われることがあります。これは、専門的な知識を持つ方によって、特定の神経の周囲に局所麻酔薬や抗炎症作用のあるステロイドなどを注入することで、神経の興奮を抑え、炎症を鎮める処置です。

注射によって、痛みの悪循環を断ち切り、筋肉の緊張を和らげる効果が期待できます。これにより、痛みが軽減され、理学療法やリハビリテーションに取り組みやすくなるというメリットもあります。効果の持続期間には個人差があり、一時的な痛みの緩和に留まることもあります。また、繰り返し行うことで効果が薄れたり、副作用のリスクも考慮する必要があります。神経ブロック注射は、あくまで対症療法の一つであり、根本的な治療ではないため、他の保存療法と併用しながら、総合的な症状改善を目指すことが重要です。

5. 手術を検討するケースと治療法

首の椎間板ヘルニアの治療は、まず保存療法から始めることが一般的です。しかし、保存療法を続けても症状が改善しない場合や、特定の重篤な症状が現れた場合には、手術が検討されることがあります。手術は、神経への圧迫を直接取り除くことで、症状の根本的な改善を目指すものです。

5.1 手術が必要となる症状の目安

手術を検討するタイミングは、個々の症状の程度や進行状況によって異なりますが、一般的には以下のような場合に手術が選択肢として浮上します。

- 保存療法を一定期間(通常は数ヶ月)継続しても、首や腕の痛みが改善しない、あるいは悪化し続ける場合。

- 腕や手のしびれ、麻痺が進行し、日常生活に著しい支障をきたしている場合。例えば、箸がうまく持てない、ボタンをかけられない、文字が書けないなどの運動機能の低下が見られるケースです。

- 足のふらつきや歩行障害が現れ、転倒のリスクが高まっている場合。これは脊髄自体が圧迫されている可能性を示唆します。

- 膀胱直腸障害(排尿や排便のコントロールが困難になる症状)が現れた場合。これは非常に緊急性が高く、速やかな対応が求められる症状です。

- 画像診断によって、神経の圧迫が非常に強く、症状の原因と明確に判断される場合。

これらの症状が見られる場合、放置すると神経の損傷が不可逆的になる恐れもあるため、専門家と相談し、手術の必要性について慎重に検討することが重要になります。

5.2 首の椎間板ヘルニアの手術の種類

首の椎間板ヘルニアの手術にはいくつかの種類があり、ヘルニアの位置や大きさ、神経の圧迫状況、患者様の状態などに応じて最適な方法が選択されます。主な手術方法は、大きく分けて首の前側からアプローチする「前方アプローチ」と、首の後ろ側からアプローチする「後方アプローチ」があります。

| 手術の種類 | アプローチ方法 | 主な目的と特徴 |

| 前方除圧固定術(ACDF) | 首の前側 | ヘルニアを取り除いた後、その部分に骨を移植し、プレートやスクリューで固定することで、脊椎の安定性を高めます。長年の実績があり、高い治療効果が期待できる一般的な手術方法です。 |

| 人工椎間板置換術(ADR) | 首の前側 | ヘルニアを取り除いた後、人工の椎間板を挿入します。固定術とは異なり、首の自然な動きを温存できる可能性があることが特徴です。適用できるケースは限られます。 |

| 後方椎弓形成術(Laminoplasty) | 首の後ろ側 | 脊椎の後ろ側にある椎弓の一部を切り開いて神経の通り道を広げ、脊髄への圧迫を解除します。広範囲にわたる脊髄の圧迫がある場合や、複数の椎間板に問題がある場合に選択されることがあります。 |

| 椎間孔拡大術(Foraminotomy) | 首の後ろ側 | 神経が脊椎から出る通路(椎間孔)が狭くなっている場合に、骨の一部を削って椎間孔を広げ、神経への圧迫を取り除きます。主に神経根への圧迫が原因で腕の症状が出ている場合に用いられます。 |

これらの手術は、それぞれメリットとデメリットがあり、術後の経過やリハビリテーションも異なります。手術を検討する際は、ご自身の状態に最も適した方法について、専門家から十分な説明を受け、納得の上で選択することが大切です。

6. 首の椎間板ヘルニアを予防する生活習慣と姿勢

首の椎間板ヘルニアは、一度発症すると日常生活に大きな影響を及ぼし、再発のリスクも伴います。そのため、日々の生活習慣を見直し、正しい姿勢を意識することは、ヘルニアの発生を未然に防ぎ、首の健康を維持する上で非常に重要です。ここでは、首に負担をかけないための具体的な予防策をご紹介します。

6.1 正しい姿勢の維持と改善

私たちの体は、重力の影響を常に受けています。特に首は、重い頭を支える重要な役割を担っており、その姿勢一つで椎間板への負担が大きく変わります。正しい姿勢を保つことは、首の椎間板にかかる圧力を均等に分散させ、ヘルニアの原因となる負担を軽減することにつながります。

日頃から意識すべき姿勢のポイントを、以下の表にまとめました。ご自身の習慣と照らし合わせて、改善できる点がないか確認してみましょう。

| 場面 | 良い姿勢のポイント | 避けるべき姿勢 |

| 座る時 | 骨盤を立て、背筋を自然に伸ばし、あごを軽く引きます。足の裏は床にしっかりとつけ、膝は90度程度に曲げます。 | 猫背になり、背中を丸める。足を組む、あぐらをかくなど、骨盤が傾く姿勢。 |

| 立つ時 | 頭のてっぺんから糸で引っ張られているようなイメージで、背筋を伸ばします。肩の力を抜き、お腹を軽く引き締めます。 | 頭が前に突き出る、反り腰になる、片足に重心をかけるなど、体のバランスが崩れる姿勢。 |

| スマホ操作時 | スマホを目線の高さまで持ち上げ、首が下を向かないようにします。肘を体につけるなどして安定させます。 | うつむいて首を大きく曲げる「スマホ首」。長時間の同じ姿勢での操作。 |

| 寝る時 | 仰向けで寝る際は、首の自然なカーブを保つ適切な高さの枕を選びます。横向きで寝る際は、肩の高さに合わせて枕の高さを調整します。 | 高すぎる枕や低すぎる枕の使用。うつ伏せで寝るなど、首に不自然なねじれや圧力がかかる姿勢。 |

| 運転時 | シートを調整し、背中全体が背もたれにしっかりと当たるようにします。ヘッドレストは頭の中心が当たる位置に設定し、追突時の衝撃に備えます。 | 背もたれに深く寄りかかりすぎたり、逆に前傾姿勢になりすぎたりする。ヘッドレストが適切に調整されていない。 |

これらの姿勢を意識するだけでなく、長時間同じ姿勢を続けないことも大切です。30分から1時間に一度は休憩を取り、軽く体を動かして首や肩の筋肉の緊張をほぐしましょう。

6.2 首に負担をかけない運動習慣

首の椎間板ヘルニアの予防には、首周りの筋肉を強化し、柔軟性を保つための適度な運動習慣が効果的です。筋肉がしっかりしていれば、首への衝撃を吸収し、椎間板への負担を軽減することができます。また、血行が促進されることで、椎間板への栄養供給もスムーズになります。

以下の運動を、痛みを感じない範囲でゆっくりと行ってみてください。

6.2.1 首の牽引療法

ご自宅でできる簡単なストレッチとして、首の牽引を意識した動きを取り入れることができます。座った状態で、背筋を伸ばし、頭のてっぺんが天井に引っ張られるようなイメージで首をゆっくりと伸ばします。この時、あごが上がりすぎないように注意し、首の後ろが伸びる感覚を意識しましょう。無理な力を加えたり、急激な動きをしたりするとかえって首を痛める原因となるため、あくまでも優しく、心地よい範囲で行うことが重要です。

6.2.2 ストレッチと筋力強化

- 首のストレッチ

ゆっくりと首を前後に倒したり、左右に傾けたり、回したりします。それぞれの動きで10秒程度静止し、首周りの筋肉が伸びていることを感じてください。特に、スマホやデスクワークで凝り固まりがちな首の後ろや横の筋肉を意識的に伸ばしましょう。肩甲骨を寄せる動きや、肩を大きく回す運動も、首への負担を軽減するのに役立ちます。 - 軽い筋力強化

首のインナーマッスルを鍛えるには、抵抗運動が有効です。手のひらを額に当て、頭を前に倒そうとする力と、手で押し返す力を均等にかけて数秒間キープします。同様に、後頭部、左右の側頭部でも行います。力を入れすぎず、首の筋肉が軽く緊張する程度で十分です。また、体幹を安定させるための腹筋や背筋の軽いトレーニングも、全身のバランスを整え、結果的に首への負担を減らすことにつながります。

これらの運動は、毎日少しずつでも継続することが大切です。痛みを感じる場合はすぐに中止し、無理のない範囲で行うようにしてください。

6.3 日常生活での注意点

首の椎間板ヘルニアを予防するためには、姿勢や運動だけでなく、日々の生活習慣全般に気を配ることが大切です。以下に、日常生活で意識すべき注意点を挙げます。

- 重い荷物の持ち方

重いカバンや荷物を片方の肩ばかりで持つと、首や肩に大きな負担がかかります。荷物はなるべく分散させ、両手で持ったり、リュックサックを利用したりして、左右のバランスを保つように心がけましょう。 - 寝具の選び方

枕やマットレスは、睡眠中の首の姿勢に直接影響します。ご自身の体型や寝方に合った、首の自然なカーブをサポートする寝具を選ぶことが、首への負担を減らし、良質な睡眠を確保するために重要です。 - 喫煙習慣の見直し

喫煙は、椎間板への血流を悪化させ、椎間板の変性を促進する要因の一つと考えられています。首の椎間板の健康を保つためにも、喫煙習慣を見直すことを強くお勧めします。 - ストレスの管理

ストレスは、首や肩の筋肉を無意識のうちに緊張させ、血行不良を引き起こすことがあります。適度な休息や趣味の時間を持つ、入浴でリラックスするなど、ストレスを上手に解消する方法を見つけることが大切です。 - 栄養と水分補給

椎間板は水分を多く含んでおり、その弾力性を保つためには十分な水分補給が欠かせません。また、骨や軟骨の健康を維持するために必要な栄養素をバランス良く摂取することも重要です。バランスの取れた食事と十分な水分補給を心がけましょう。

これらの生活習慣の見直しは、首の椎間板ヘルニアの予防だけでなく、全身の健康維持にもつながります。日々の小さな意識が、将来の首の健康を守る大きな力となるでしょう。

7. まとめ

首の椎間板ヘルニアは、加齢や遺伝に加え、日々の姿勢や生活習慣が深く関わっています。スマホ首や長時間のデスクワーク、不適切な運動など、日常に潜むリスクを認識し、改善することが予防と症状緩和の第一歩です。症状が現れても、薬物療法や理学療法といった保存療法で多くの方が改善に向かいます。大切なのは、ご自身の首に意識を向け、正しい姿勢を保ち、無理のない範囲で体を動かす習慣を身につけることです。もし、症状でお困りでしたら、ぜひ一度当院へお問い合わせください。

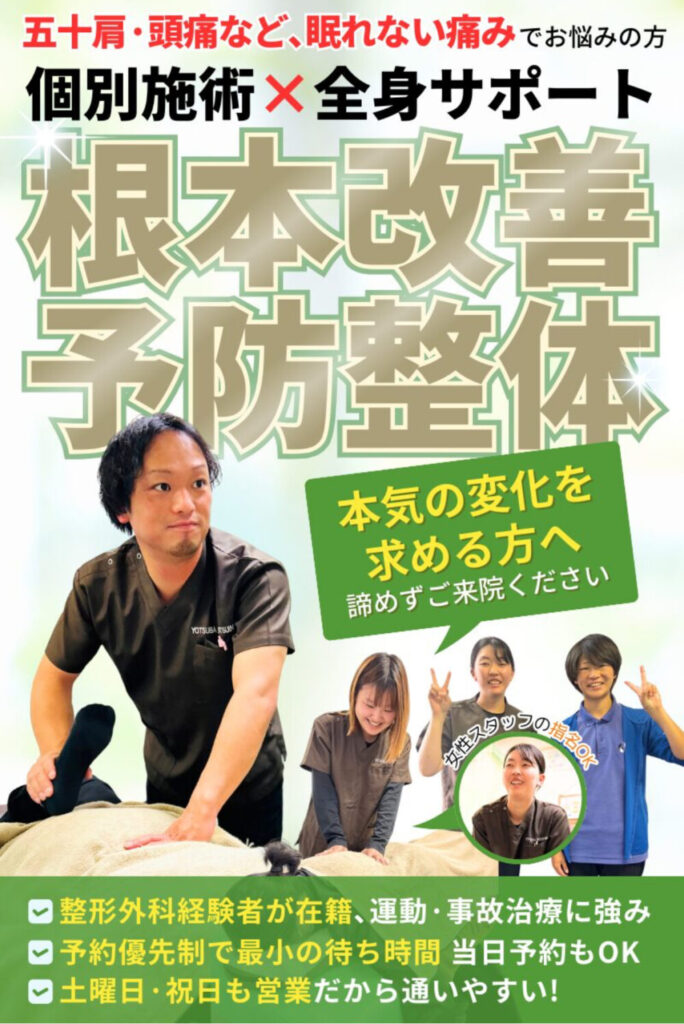

店舗情報

店舗名よつば整骨院/よつば整体院

代表髙橋 勇輝(たかはし ゆうき)

住所〒020-0851

岩手県盛岡市向中野7丁目1−36グレース向中野103

駐車場あり

地図を見る

営業時間9:00〜12:00/14:30〜19:30

火·金·土曜は18時まで通し営業

詳細はこちら

休診日日曜・祝日

アクセス盛岡南ICから2.5km

イオンモール盛岡南から1.3km

しゃぶしゃぶ温野菜 盛岡南店さん近く

TEL 019-681-2280

施術中はお電話に出られません。

留守番電話に「お名前」「お電話番号」をお残しください。

こちらから折り返しご連絡させていただきます。

営業時間

よつば整骨院/よつば整体院は 「 当日予約OK 完全予約制 」 です。

| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:00 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 14:30〜19:30 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 9:00〜18:00 | – | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | 休 | 休 |

9:00〜12:00/14:30〜19:30

火・金・土曜日は18:00まで通し営業となります

コメントを残す