交通事故に遭い、仕事を休まざるを得なくなった時、気になるのは休業補償ですよね。この記事では、交通事故による休業補償について、基礎から分かりやすく解説します。対象者や計算方法、必要書類、請求手続きまで、損をしないための知識を網羅的にご紹介します。具体的な計算例も掲載しているので、ご自身のケースに当てはめて、補償額の目安を把握できます。また、よくある疑問についてもQ&A形式でまとめました。この記事を読めば、スムーズに休業補償を受けられるようになり、安心して治療に専念できるでしょう。

1. 交通事故による休業補償とは?

交通事故でケガをしてしまい、仕事ができなくなってしまった場合、収入が減ってしまうことは大きな不安につながります。交通事故による休業補償とは、まさにこの減ってしまった収入を補填するための制度です。 相手方の過失によって交通事故に遭い、仕事ができなくなった場合、加害者に対して損害賠償を請求することができます。その損害賠償の中に含まれるのが休業補償です。

休業補償は、事故が原因で働けなくなった期間の収入の減少分を補償するものです。つまり、交通事故がなければ得られていたはずの収入を基準に計算されます。そのため、事故前の収入を証明する資料が必要になります。

休業補償の対象となるのは、会社員や公務員だけでなく、自営業者、パート、アルバイト、専業主婦(夫)も含まれます。それぞれの状況に応じて、計算方法が異なりますので、後ほど詳しく説明します。

1.1 休業補償の対象となる損害

休業補償の対象となる損害は、実際の収入の減少分です。具体的には以下のようなものが含まれます。

| 損害の種類 | 説明 |

| 給与 | 会社員の場合、基本給だけでなく、残業代や各種手当なども含まれます。 |

| 賞与 | 交通事故の影響で賞与が減額された場合、その減額分も請求できます。 |

| 歩合給 | 歩合給で働いている場合、事故前の平均的な収入を基に計算します。 |

| 自営業の売上減少分 | 自営業者の場合、事故前の売上と事故後の売上を比較し、減少分を請求できます。 |

1.2 休業補償の対象とならない損害

休業補償の対象とならない損害もあります。例えば、以下のようなものは対象外となります。

| 損害の種類 | 説明 |

| 慰謝料 | 休業補償は、あくまで収入の減少分を補填するものです。精神的な苦痛に対する慰謝料は別途請求できます。 |

| 治療費 | 治療費も休業補償とは別に請求できます。 |

2. 休業補償の対象者

交通事故で仕事を休まざるを得なくなった場合、休業補償を受けられる対象となるのはどのような人でしょうか。この章では、休業補償の対象者について詳しく解説します。

2.1 自営業者やパート・アルバイトも対象?

会社員だけでなく、自営業者、パート、アルバイト、日雇い労働者も休業補償の対象となります。また、正社員や契約社員のように雇用形態が安定しているかどうかに関わらず、休業によって実際に収入が減少した場合には休業補償を請求することができます。

2.2 専業主婦(夫)の場合

専業主婦(夫)の場合は、収入がないため、会社員のように収入の減少を証明することが難しいです。しかし、家事労働にも経済的な価値があると認められており、休業補償の対象となります。家事労働の経済的価値は、家事代行サービスの費用などを参考に算定されます。

| 対象者 | 休業補償の有無 | 備考 |

| 会社員(正社員・契約社員など) | あり | 収入の減少を証明する必要があります。 |

| 自営業者 | あり | 収入の減少を証明する必要があります。 |

| パート・アルバイト | あり | 収入の減少を証明する必要があります。 |

| 日雇い労働者 | あり | 収入の減少を証明する必要があります。 |

| 専業主婦(夫) | あり | 家事労働の経済的価値に基づいて算定されます。 |

交通事故によって仕事を休まざるを得なくなった場合は、ご自身の状況に応じて適切な手続きを行うことが重要です。不安な点や疑問点がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

3. 休業補償の計算方法

交通事故で仕事を休まざるを得なくなった場合、休業によって失った収入を補償してもらうことができます。この休業補償の計算方法について、詳しく見ていきましょう。

3.1 基礎日額の算定方法

休業補償の計算は、まず「基礎日額」を算出することから始まります。基礎日額とは、1日あたりの平均的な収入額のことです。計算方法は以下の通りです。

自賠責保険基準の場合:

事故発生前の3ヶ月間の収入を1日あたりに換算します。具体的には、3ヶ月間の収入の合計を90で割ります。ただし、日給月給制や日給制の場合は、直近3ヶ月間の給与額の平均を30で割った金額が基礎日額となります。

任意保険基準の場合:

自賠責保険基準に加え、賞与なども含めて計算される場合があり、実際の収入により近い金額となることが多いです。計算方法は保険会社によって異なりますので、ご自身の契約内容を確認することが重要です。

実損害額の場合:

自賠責保険基準や任意保険基準よりも、さらに実際の収入に近い金額で計算されます。例えば、歩合給や出来高払いの場合、事故前の収入を基に休業期間中の損害を個別に立証する必要があります。

3.2 休業日数の計算方法

基礎日額が算出できたら、次に休業日数を計算します。休業日数は、実際に仕事を休んだ日数です。医師の診断に基づいて決定されます。部分休業の場合は、その割合に応じて日数を計算します。

| 休業の種類 | 計算方法 |

| 全休 | 実際に休んだ日数 |

| 部分休業 | 全休に該当しない程度の休業の場合、就労可能時間に応じて日数を按分して計算 |

3.3 実際の計算例

例えば、事故前の3ヶ月間の収入が90万円で、全休の休業日数が30日間の場合は、以下のようになります。

- 基礎日額:90万円 ÷ 90日 = 1万円

- 休業補償額:1万円 × 30日 = 30万円

これはあくまで一例です。実際の計算は、個々の状況によって異なります。より正確な計算をするためには、専門家にご相談ください。

4. 休業補償の請求に必要な書類

交通事故による休業補償を請求するには、必要な書類を揃えて提出する必要があります。必要な書類はケースバイケースですが、一般的に以下の書類が必要となることが多いです。

4.1 休業損害証明書

休業損害証明書は、交通事故によって実際に休業したことを証明する重要な書類です。勤務先が発行するもので、休業期間や給与額などが記載されています。休業損害証明書の書き方の詳細は後述します。

4.2 交通事故証明書

警察署で発行される交通事故証明書は、事故の発生日時や場所、当事者の情報などが記載された公的な書類です。休業補償の請求だけでなく、様々な手続きに必要となります。

4.3 診断書

診断書は、医師が作成するケガの状態や治療期間などが記載された書類です。治療の必要性や休業の妥当性を証明するために必要となります。

4.4 源泉徴収票

源泉徴収票は、給与所得の金額が記載された書類です。休業補償の計算の基礎となるため、会社員やパート、アルバイトの方は必要となります。自営業者の場合は、確定申告書の控えや収支内訳書などが必要となる場合があります。

4.5 休業損害の具体的な内容を証明する書類

休業によって実際に損害が発生したことを証明するために、以下の書類が必要となる場合があります。

| 状況 | 必要書類 |

| キャンセルした仕事の契約書などがある場合 | 契約書のコピーなど |

| シフト表がある場合 | シフト表のコピー |

| 売上帳がある場合 | 売上帳のコピー |

上記以外にも、保険会社から追加で書類の提出を求められる場合があります。不明な点があれば、保険会社に確認することをお勧めします。

5. 休業損害証明書の書き方

休業損害証明書は、勤務先が作成する書類です。会社独自の書式があればそちらを使用し、ない場合はインターネットなどで入手できるフォーマットを使用しても構いません。ただし、保険会社によっては指定の書式がある場合もありますので、事前に確認しておきましょう。休業損害証明書には、以下の内容を正確に記載する必要があります。

5.1 医師の診断を受ける

休業損害証明書を作成する前に、医師の診断を受け、診断書を作成してもらいます。診断書には、ケガの状態や治療期間、休業の必要性などが記載されます。休業損害証明書を作成する際の参考にします。

5.2 休業期間の記載

休業期間は、医師の指示に基づいて正確に記載する必要があります。開始日と終了日を明確にし、部分的に勤務できた日がある場合は、その旨も記載します。また、休業が継続中の場合は、その旨と見込みの終了日も記載します。

6. 休業補償の請求手続き

交通事故で仕事を休まざるを得なくなった場合、休業補償を請求するための手続きをしっかりと理解しておくことが大切です。スムーズな請求のために、以下の手順を確認しましょう。

6.1 保険会社への連絡

まずは、加害者側の保険会社に連絡し、事故の状況や休業が必要なことを伝えましょう。この際、事故発生日時、場所、相手方の情報などを正確に伝えることが重要です。また、ご自身の加入している保険会社にも連絡しておきましょう。

6.2 必要書類の提出

休業補償を請求するには、いくつかの書類が必要となります。主な書類は以下の通りです。保険会社によって必要な書類が異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。

| 書類名 | 内容 | 取得先 |

| 休業損害証明書 | 医師の診断に基づき、休業が必要であることを証明する書類です。 | 治療を受けた医療機関 |

| 給与明細書 | 事故前の収入を証明する書類です。 | 勤務先 |

| 源泉徴収票 | 事故前の収入を証明する書類です。 | 勤務先 |

| 事故証明書 | 事故の発生事実を証明する書類です。 | 警察署 |

これらの書類を漏れなく準備し、保険会社に提出することで、請求手続きがスムーズに進みます。

6.3 示談交渉

必要書類が揃ったら、保険会社と示談交渉を行います。示談交渉では、休業補償額や慰謝料などについて話し合います。示談内容に納得がいけば、示談書にサインし、示談成立となります。示談交渉は、ご自身で行うこともできますが、専門的な知識が必要となる場合もあります。 難しいと感じた場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。

7. 休業損害証明書の書き方

交通事故で仕事を休まざるを得なくなった場合、休業補償を受けるために休業損害証明書の提出が必要になります。この証明書は、実際に休業したこと、そしてその損害を証明する重要な書類です。正しく作成しないと、適切な補償を受けられない可能性がありますので、書き方をしっかり確認しておきましょう。

7.1 医師の診断を受ける

休業損害証明書を作成してもらう前に、まずは医師の診断を受けましょう。診断書とは別に、休業損害証明書を作成してもらうよう依頼してください。証明書の内容について、医師とよく相談することが大切です。交通事故によるケガの状態や、仕事内容を踏まえた上で、どの程度の期間、休業が必要なのかを具体的に伝えましょう。

7.2 休業期間の記載

休業損害証明書には、休業期間を正確に記載する必要があります。開始日と終了日を明確に記入し、もし休業期間が延長される場合は、改めて証明書を作成してもらうようにしましょう。以下の点に注意して記入してください。

| 項目 | 記載内容 | 注意点 |

| 休業開始日 | 実際に仕事を休んだ最初の日の日付 | 事故当日から仕事を休んでいる場合は、事故当日を記入 |

| 休業終了日 | 仕事に復帰する予定の日付もしくは、医師が就労可能と判断した日付 | 未定の場合は、その旨を記載し、後日改めて証明書を提出する |

また、休業が断続的な場合は、それぞれの期間を明確に記載する必要があります。例えば、週に数日だけ休業する場合は、曜日を特定して記入するか、カレンダーのように休業日と就業日を明確に区分して記載しましょう。

さらに、医師の指示で就業時間を短縮している場合も、休業損害の対象となります。この場合は、通常の就業時間と実際の就業時間を記載し、その差額分の損害を請求することになります。具体的な記入方法については、医師に相談してみましょう。

休業損害証明書は、適正な休業補償を受けるために重要な書類です。記載内容に不備があると、補償額が減額されたり、請求が認められない可能性もあります。不明な点があれば、医師や弁護士に相談し、正確な内容で作成するようにしましょう。

8. 交通事故の休業補償に関するよくあるQ&A

交通事故の休業補償について、よくある質問と回答をまとめました。

8.1 休業補償はいつまで受け取れる?

休業補償を受け取れる期間は、症状固定までです。症状固定とは、治療によって症状がこれ以上改善しないと医師が判断した時点のことを指します。症状固定後は、休業補償ではなく、後遺障害による逸失利益や慰謝料などが検討されることになります。

8.2 休業補償が支払われない場合は?

交通事故の相手方の保険会社から休業補償が支払われない場合は、まずは保険会社に連絡を取り、支払われない理由を確認することが大切です。交渉が難航する場合は、弁護士に相談してみるのも一つの方法です。弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受けたり、交渉を代理してもらったりすることができます。

8.3 休業日数には、土日祝日も含まれる?

休業日数には、土日祝日も含まれます。普段働いている日であれば、たとえ休日であっても休業日数に算入されます。

8.4 自賠責保険と任意保険、どちらから休業補償を受け取れる?

休業補償は、自賠責保険と任意保険の両方から受け取ることが可能です。自賠責保険は被害者救済を目的とした最低限の補償を行うものであり、任意保険は自賠責保険では補償しきれない損害を補填するものです。そのため、まずは自賠責保険で請求を行い、不足する分を任意保険で請求することになります。

8.5 休業補償の金額に納得できない場合はどうすれば良い?

提示された休業補償の金額に納得できない場合は、保険会社と交渉する必要があります。その際に、具体的な根拠を示すことが重要です。例えば、過去の収入を証明する書類や、仕事に復帰できる時期の医師の診断書などを提示することで、交渉を有利に進めることができます。それでも交渉がまとまらない場合は、弁護士に相談し、法的措置を検討することも可能です。

8.6 休業損害証明書は必ず必要?

休業補償を請求する際に、休業損害証明書の提出は必須ではありませんが、提出することで請求がスムーズになる場合が多いです。休業損害証明書は、医師が被災者の症状と就業不能期間を証明する書類です。休業損害証明書がない場合でも、源泉徴収票や給与明細書などの収入を証明する書類を提出することで、休業補償を請求することは可能です。

| 状況 | 休業補償の対象 |

| 会社員(正社員) | 対象 |

| パート・アルバイト | 対象 |

| 自営業 | 対象 |

| 専業主婦(夫) | 家事従事者として対象 |

| 学生 | アルバイト等をしている場合は対象 |

上記以外にもご不明な点があれば、専門家にご相談ください。

9. 弁護士に相談するメリット

交通事故の休業補償は、請求手続きが複雑で、必要な書類も多く、ご自身だけで手続きを進めるのは大変な場合もあります。また、保険会社との交渉が難航することも少なくありません。そのような時、弁護士に相談することで、様々なメリットがあります。

9.1 専門家による的確なアドバイス

交通事故に詳しい弁護士は、法律のプロフェッショナルとして、あなたの状況に合わせた的確なアドバイスをしてくれます。例えば、適切な休業補償額の算定や、保険会社との交渉方法など、具体的なサポートを受けることができます。

9.2 煩雑な手続きを代行

弁護士は、休業補償の請求に必要な書類の準備や、保険会社との交渉などを代行してくれます。これにより、あなたは治療に専念することができ、精神的な負担を軽減することができます。時間と労力の節約にもつながります。

9.3 適正な補償額の獲得

弁護士は、法律に基づいて適正な休業補償額を算定し、保険会社と交渉します。場合によっては、裁判手続きを行うこともあります。ご自身で交渉するよりも、より高額な補償を獲得できる可能性が高まります。

9.4 後遺障害等級認定のサポート

交通事故の後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けることで、適切な補償を受けることができます。弁護士は、後遺障害等級認定の手続きをサポートし、適正な等級認定を受けられるよう尽力してくれます。

9.5 精神的な負担の軽減

交通事故に遭うと、身体的な痛みだけでなく、精神的な負担も大きくなります。弁護士に相談することで、手続きや交渉などを任せられるため、精神的な負担を軽減し、治療に専念することができます。

| メリット | 詳細 |

| 専門家のアドバイス | 状況に応じた的確なアドバイスとサポート |

| 手続き代行 | 書類準備や交渉などを代行し、負担を軽減 |

| 適正な補償獲得 | 法律に基づき、より高額な補償獲得の可能性を高める |

| 後遺障害等級認定サポート | 適正な等級認定を受けられるようサポート |

| 精神的負担の軽減 | 手続きなどを任せ、治療に専念できる |

交通事故による休業補償は、あなたの生活に大きな影響を与える重要な問題です。少しでも不安な点があれば、一人で悩まず、まずは弁護士に相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、安心して手続きを進め、適切な補償を受けることができるでしょう。

10. まとめ

交通事故による休業補償は、事故が原因で働けなくなった場合に受け取れる重要な補償です。この記事では、休業補償の対象者、計算方法、請求手続き、必要書類などについて解説しました。自営業者やパート・アルバイトの方も対象となる場合があり、専業主婦(夫)も家事従事者として休業補償が認められるケースがあります。計算方法は基礎日額×休業日数で算出され、基礎日額は収入や雇用形態によって異なります。請求手続きは保険会社への連絡、必要書類の提出、示談交渉といった流れで行います。休業損害証明書の適切な書き方も重要です。もし休業補償が支払われない場合は、弁護士に相談することで適切な対応をしてもらえる可能性があります。万が一の交通事故に備え、これらの情報を理解しておくことが大切です。

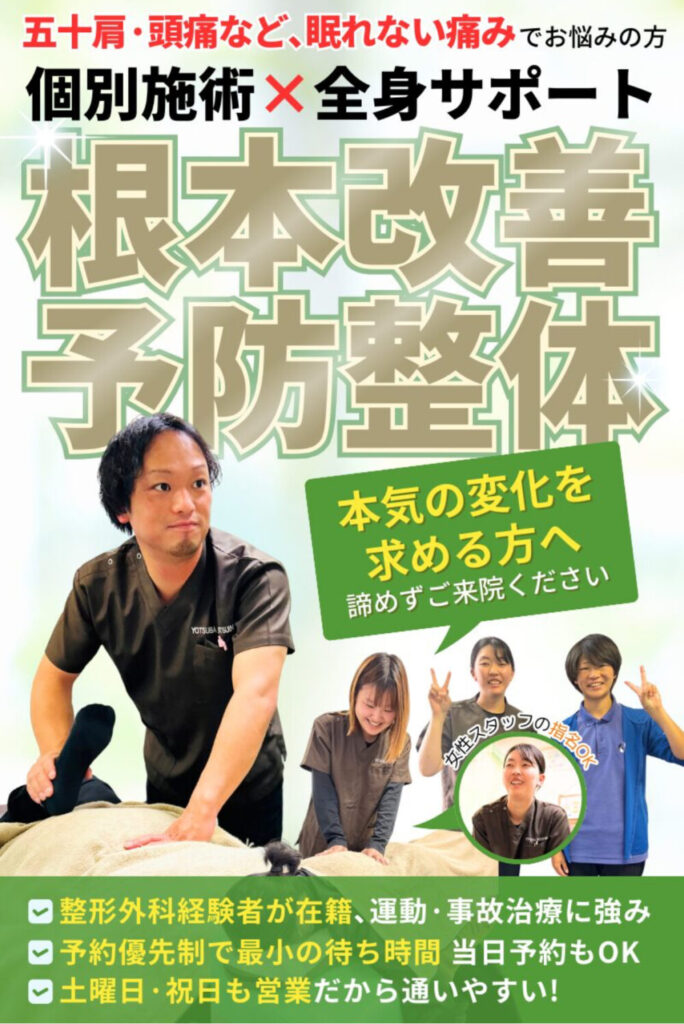

店舗情報

店舗名よつば整骨院/よつば整体院

代表髙橋 勇輝(たかはし ゆうき)

住所〒020-0851

岩手県盛岡市向中野7丁目1−36グレース向中野103

駐車場あり

地図を見る

営業時間9:00〜12:00/14:30〜19:30

火·金·土曜は18時まで通し営業

詳細はこちら

休診日日曜・祝日

アクセス盛岡南ICから2.5km

イオンモール盛岡南から1.3km

しゃぶしゃぶ温野菜 盛岡南店さん近く

TEL 019-681-2280

施術中はお電話に出られません。

留守番電話に「お名前」「お電話番号」をお残しください。

こちらから折り返しご連絡させていただきます。

営業時間

よつば整骨院/よつば整体院は 「 当日予約OK 完全予約制 」 です。

| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 09:00〜12:00 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 14:30〜19:30 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 09:00〜18:00 | – | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | 休 | 休 |

9:00〜12:00/14:30〜19:30

火・金・土曜日は18:00まで通し営業となります

コメントを残す