交通事故に遭われた際、診断書は適切な補償を受けるために必要不可欠な書類です。このページでは、交通事故における診断書の重要性について、慰謝料や後遺障害認定との関係性などを分かりやすく解説します。診断書の種類や取得方法、記載内容、よくある疑問まで網羅的にご紹介しますので、交通事故後の手続きをスムーズに進めるための知識を身につけることができます。万が一の事故に備え、診断書の役割を正しく理解し、適切な対応をしましょう。

1. 交通事故で診断書が必要な理由

交通事故に遭ってしまった場合、適切な補償を受けるためには診断書が非常に重要です。診断書は、事故によるケガの程度や治療期間を客観的に証明する唯一の公式な書類となるため、様々な場面で必要となります。大きく分けて、慰謝料の算定と後遺障害認定の2つの場面で特に重要です。

1.1 診断書が慰謝料算定に直結する

交通事故によるケガに対する慰謝料は、治療期間や通院頻度、ケガの程度などを基に算定されます。診断書はこれらの情報を明確に示す重要な証拠となり、適正な慰謝料額の算定に直結します。診断書がない場合、治療期間やケガの程度を証明することが難しく、本来受け取れるべき慰謝料が減額されてしまう可能性があります。また、示談交渉においても、診断書は客観的な証拠として大きな役割を果たします。

1.2 後遺障害認定の重要な証拠となる

交通事故によって後遺症が残ってしまった場合、適切な後遺障害認定を受けることが重要です。後遺障害等級に応じて、将来にわたる介護費用や逸失利益などが補償されます。診断書は後遺障害の程度を判断するための重要な資料となり、等級認定に大きな影響を与えます。正確な診断内容が記載された診断書を提出することで、適正な後遺障害等級の認定を受ける可能性が高まります。後遺障害の認定は、被害者の将来の生活に大きな影響を与えるため、診断書の重要性は計り知れません。

2. 交通事故の診断書の種類

交通事故に遭われた際、適切な補償を受けるためには診断書が不可欠です。診断書にはいくつかの種類があり、それぞれ発行元や用途が異なります。状況に応じて必要な診断書を適切に取得することが重要です。

2.1 医師が発行する診断書

医師が発行する診断書は、交通事故によるケガの程度や治療経過を証明する重要な書類です。主に自賠責保険と任意保険でそれぞれ異なる様式の診断書が用いられます。

2.1.1 自賠責保険用の診断書

正式には「自動車損害賠償責任保険診断書」と呼ばれます。自賠責保険による治療費や休業損害の請求に必要です。所定の様式があり、負傷の部位や程度、治療期間などが詳細に記載されます。

2.1.2 任意保険用の診断書

任意保険会社が独自に用意している診断書を使用する場合があります。自賠責保険用の診断書と比べて、より詳細な情報を求められることもあります。任意保険会社からの指示に従って作成してもらいましょう。

2.2 警察が発行する診断書

交通事故証明書は、警察が発行する書類で、事故の発生日時や場所、当事者、事故の状況などが記載されています。診断書ではありませんが、事故の発生事実を証明する重要な書類であり、保険会社への請求手続きに必要です。ただし、ケガの程度や治療内容については記載されませんので、医師の診断書とは明確に区別する必要があります。

| 診断書の種類 | 発行元 | 主な用途 |

| 自賠責保険用の診断書 | 医師 | 自賠責保険の請求 |

| 任意保険用の診断書 | 医師 | 任意保険の請求 |

| 交通事故証明書 | 警察 | 事故発生の証明(保険会社への請求にも必要) |

それぞれの診断書は異なる役割を果たします。どの診断書が必要なのか分からなければ、保険会社や弁護士に相談することをお勧めします。

3. 交通事故の診断書の取得方法

交通事故に遭われた場合、適切な補償を受けるためには診断書の取得が不可欠です。診断書は、怪我の程度や治療期間を証明する重要な書類であり、慰謝料や休業損害の算定に大きく影響します。この章では、診断書の取得方法について詳しく解説します。

3.1 病院で取得する場合

交通事故による怪我の治療を受けている病院で診断書を発行してもらうことができます。発行までの流れは以下の通りです。

- 医師に診断書の作成を依頼する

まずは、治療を受けている医師に診断書の作成を依頼してください。その際、診断書の用途(自賠責保険用、任意保険用など)を伝えることが重要です。用途によって必要な情報や記載事項が異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。 - 必要書類の確認と準備

診断書の作成に必要な書類があるか、病院の受付で確認しましょう。場合によっては、事故証明書や保険証券のコピーなどが必要となることがあります。 - 診断書の受け取り

診断書の作成には数日かかる場合もあります。受け取り方法や費用についても、病院の受付で確認しておきましょう。完成した診断書は、大切に保管してください。

3.1.1 自賠責保険用の診断書

自賠責保険用の診断書は、所定の様式があります。この様式に沿って、医師が診断内容を記載します。

3.1.2 任意保険用の診断書

任意保険用の診断書は、自賠責保険用の診断書とは異なる場合があります。保険会社によっては、独自の様式を指定している場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

3.2 警察で取得する場合

交通事故発生時に警察に届け出ている場合、「交通事故証明書」を取得することができます。交通事故証明書には、事故の日時や場所、当事者の情報などが記載されています。ただし、怪我の程度や治療期間については記載されていませんので、慰謝料請求などには、医師の発行する診断書が必要となります。交通事故証明書の取得方法は以下の通りです。

| 取得場所 | 手続き方法 | 必要書類 |

| 事故を管轄する警察署 | 窓口で申請書を提出 | 申請者の身分証明書事故発生時の届出番号 |

診断書は、交通事故後の適切な補償を受けるために非常に重要です。記載内容に不明点や疑問点がある場合は、遠慮なく医師や弁護士に相談しましょう。

4. 診断書の書き方解説

診断書は、交通事故の状況や怪我の程度を客観的に証明する重要な書類です。正確な内容が記載されていることが重要となるため、記載項目や書き方のポイントを理解しておきましょう。

4.1 診断書に記載されている項目

診断書には、一般的に以下の項目が記載されています。これらの項目が網羅されているか確認することが大切です。

| 項目 | 内容 |

| 患者氏名、生年月日、住所 | 患者本人の情報です。間違いがないか確認しましょう。 |

| 事故発生日時 | 交通事故が発生した日時を具体的に記入します。 |

| 事故発生場所 | 交通事故が発生した場所を具体的に記入します。 |

| 事故状況 | 交通事故の状況を簡潔に記述します。例:追突された、横から衝突されたなど |

| 受傷部位と症状 | 交通事故によって負傷した部位とその症状を具体的に記述します。例:むち打ち、打撲、骨折など |

| 診断名 | 医師が診断した病名です。 |

| 治療期間 | 治療にかかる期間の見込みを記入します。 |

| 後遺障害の有無 | 後遺障害が残る可能性がある場合は、その旨を記載します。 |

| 検査結果 | レントゲンやMRIなどの検査結果を記載します。 |

| 医師の氏名、医療機関名、印鑑 | 診断書を作成した医師と医療機関の情報、そして医師の印鑑が必要です。 |

4.2 交通事故診断書の例文

診断書の内容をイメージしやすくするために、例文を以下に示します。ただし、これはあくまで例文であり、実際の診断書は個々のケースによって異なります。

診断書は、後遺障害の等級認定や慰謝料の算定において重要な証拠となります。記載内容に誤りや不足がないように、しっかりと確認することが重要です。もし診断書の内容に不明点や疑問点がある場合は、医師に相談することをおすすめします。また、交通事故に詳しい弁護士に相談することで、より適切なアドバイスを受けることができます。

5. 交通事故の診断書に関するよくある質問

交通事故に遭われた後、診断書に関して様々な疑問が生じるかと思います。ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。

5.1 診断書の発行費用は?

診断書の発行費用は、医療機関によって異なります。一般的には5,000円から10,000円程度と言われています。発行前に医療機関に確認することをお勧めします。

5.2 診断書を紛失した場合の再発行は?

診断書を紛失した場合、再発行が可能です。ただし、発行元の医療機関に問い合わせる必要があります。初診日や受診科、氏名などの情報を伝えることで再発行の手続きを進めてもらえます。また、再発行にも費用がかかる場合があるので、事前に確認しておきましょう。

5.3 診断書の内容に納得できない場合は?

診断書の内容に納得できない場合は、まず発行元の医療機関に相談してみましょう。丁寧に状況を説明し、修正が可能かを確認することが重要です。それでも解決しない場合は、セカンドオピニオンとして他の医療機関を受診し、別の医師の意見を聞くことも検討できます。

5.4 診断書の有効期限は?

診断書に有効期限は特にありません。ただし、事故から時間が経過すると症状が変化する可能性があります。そのため、症状が変化した場合は、改めて診断書を作成してもらう方が良いでしょう。

5.5 自賠責保険と任意保険で診断書は異なる?

自賠責保険と任意保険で診断書の書式が異なる場合もあります。保険会社から指定の書式がある場合は、それに従って作成してもらうようにしましょう。指定の書式がない場合は、一般的な診断書で問題ありません。

5.6 診断書をもらう際に必要なものは?

診断書をもらう際に必要なものは、医療機関によって異なりますが、一般的には保険証や身分証明書などが必要となります。事前に医療機関に確認しておくとスムーズです。

5.7 どのタイミングで診断書を取得すれば良い?

| 状況 | 取得タイミング |

| 通院中 | 症状固定後 |

| 通院終了 | 示談交渉前 |

診断書の取得タイミングは、通院中であれば症状固定後、通院が終了している場合は示談交渉前が一般的です。症状が安定してから取得することで、正確な診断結果を反映した診断書を作成してもらえます。

6. 弁護士への相談で適切な対応を

交通事故に遭い、診断書を取得したものの、その後の対応に悩んでいませんか?示談交渉や損害賠償請求は、専門的な知識が必要となる場面が多く、ご自身だけで進めるのは困難な場合もあります。そのようなときは、弁護士に相談することで、適切な対応が可能になります。

6.1 弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで得られるメリットは複数あります。主なメリットを以下にまとめました。

| メリット | 詳細 |

| 専門家の視点からのアドバイス | 交通事故に関する法律や判例に精通した弁護士から、あなたの状況に合わせた的確なアドバイスを受けることができます。 |

| 適正な損害賠償額の算定 | 弁護士は、過去の判例や相場に基づき、あなたが受け取るべき適正な損害賠償額を算定します。保険会社から提示された金額が妥当かどうかを判断する材料にもなります。 |

| 示談交渉の代行 | 弁護士が示談交渉を代行することで、精神的な負担を軽減できます。また、専門家である弁護士が交渉を行うことで、より有利な条件で示談を成立させられる可能性が高まります。 |

| 訴訟への対応 | 示談交渉が不成立となった場合、訴訟を起こす必要が生じることもあります。弁護士は訴訟手続きについてもサポートを行い、あなたの権利を守ります。 |

6.2 弁護士費用の目安

弁護士費用は、一般的に着手金、報酬金、実費の3つで構成されます。費用体系は弁護士事務所によって異なるため、事前に確認することが重要です。

6.2.1 着手金

着手金は、事件の依頼時に支払う費用です。事件の難易度や内容によって異なります。

6.2.2 報酬金

報酬金は、事件が解決した際に支払う費用です。得られた賠償金の額に応じて変動するのが一般的です。

6.2.3 実費

実費は、交通費や通信費、印紙代などの費用です。事件の内容によって発生する実費は異なります。

弁護士費用については、無料相談時に詳しく説明を受けることができます。費用が心配な場合は、法テラスなどの制度についても相談してみましょう。

交通事故後の対応は、あなたの将来に大きく影響します。少しでも不安なことがある場合は、早めに弁護士に相談し、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

7. まとめ

交通事故に遭われた場合、診断書は慰謝料算定や後遺障害認定において重要な役割を果たします。自賠責保険用、任意保険用など種類があり、取得方法も病院や警察で異なります。診断書には様々な項目が記載され、その内容が後の手続きに影響するため、記載内容をよく確認することが大切です。もし診断書の内容に納得できない場合や、紛失した場合の再発行など、疑問があれば弁護士に相談することで、適切なアドバイスとサポートを受けることができます。交通事故後の手続きをスムーズに進めるためにも、診断書の重要性を理解し、適切な対応を心がけましょう。

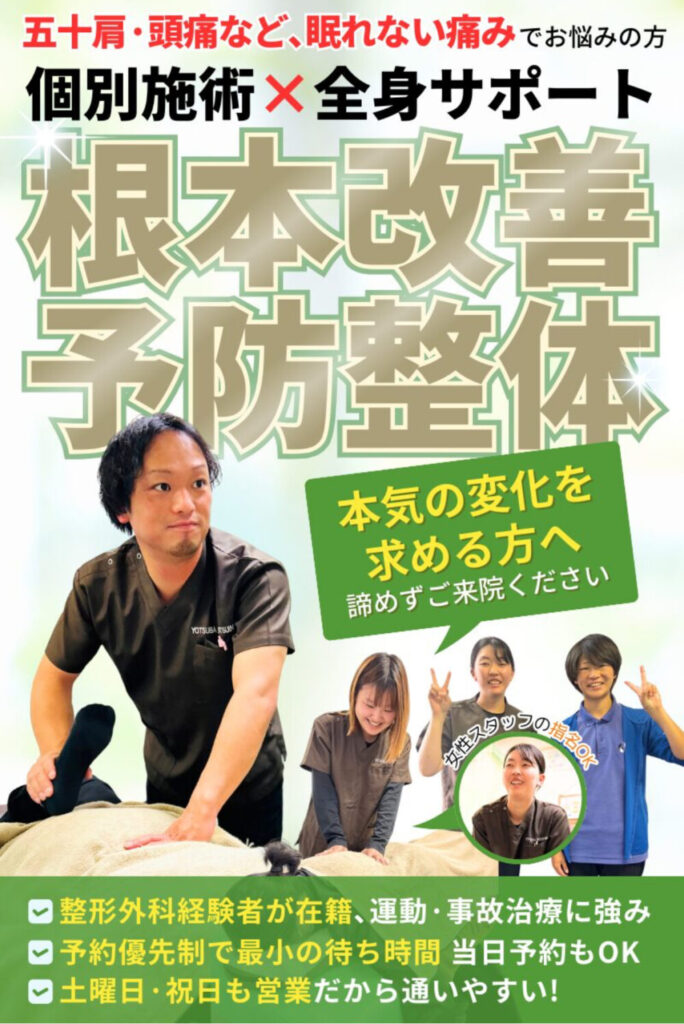

店舗情報

店舗名よつば整骨院/よつば整体院

代表髙橋 勇輝(たかはし ゆうき)

住所〒020-0851

岩手県盛岡市向中野7丁目1−36グレース向中野103

駐車場あり

地図を見る

営業時間9:00〜12:00/14:30〜19:30

火·金·土曜は18時まで通し営業

詳細はこちら

休診日日曜・祝日

アクセス盛岡南ICから2.5km

イオンモール盛岡南から1.3km

しゃぶしゃぶ温野菜 盛岡南店さん近く

TEL 019-681-2280

施術中はお電話に出られません。

留守番電話に「お名前」「お電話番号」をお残しください。

こちらから折り返しご連絡させていただきます。

営業時間

よつば整骨院/よつば整体院は 「 当日予約OK 完全予約制 」 です。

| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:00 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 14:30〜19:30 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 9:00〜18:00 | – | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | 休 | 休 |

9:00〜12:00/14:30〜19:30

火・金・土曜日は18:00まで通し営業となります

コメントを残す