椎間板ヘルニアの激しい痛みに襲われ、どうすれば良いか途方に暮れていませんか?つらい痛みは日常生活に大きな影響を与え、不安を感じるものです。この記事では、椎間板ヘルニアで痛い時に「今すぐ試せる効果的な対処法」と「痛みを和らげる具体的な体勢」を詳しく解説します。さらに、痛みを悪化させないための注意点、専門家へ相談すべきタイミング、そして再発を防ぐための予防策まで網羅的にご紹介します。適切な知識と行動で、つらい痛みを乗り越え、安心した日々を取り戻しましょう。

1. 椎間板ヘルニアの痛み その原因と症状を理解する

1.1 椎間板ヘルニアとはどのような状態か

私たちの背骨は、たくさんの骨(椎骨)が積み重なってできています。その椎骨と椎骨の間には、クッションのような役割を果たす「椎間板」という組織が存在します。椎間板は、中心にあるゼリー状の「髄核」と、それを囲む硬い「線維輪」で構成されています。

椎間板ヘルニアとは、この椎間板に強い負担がかかったり、加齢によって変性したりすることで、線維輪の一部が損傷し、内部の髄核が外に飛び出してしまう状態を指します。飛び出した髄核が、すぐ近くを通っている神経を圧迫したり、炎症を引き起こしたりすることで、さまざまな痛みやしびれの症状が現れるのです。

特に腰の部分に発生することが多く、「腰椎椎間板ヘルニア」と呼ばれます。重いものを持ち上げる動作や、長時間の中腰姿勢、繰り返しの負担などが原因となることが知られています。

1.2 椎間板ヘルニアによる痛みの特徴

椎間板ヘルニアによる痛みは、その原因が神経の圧迫や炎症であるため、一般的な腰痛とは異なる特徴を持つことがあります。単に腰が痛いだけでなく、その痛みが体の他の部分に広がることも少なくありません。

主な症状としては、腰の痛みに加えて、お尻や太ももの裏、ふくらはぎ、足先にかけて広がる痛みやしびれが挙げられます。これは「坐骨神経痛」と呼ばれるもので、神経の走行に沿って症状が現れるのが特徴です。痛みは、電気が走るような鋭いものや、焼けるような感覚、締め付けられるような重い痛みなど、人によって感じ方が異なります。

また、咳やくしゃみをした時、前かがみになった時、長時間座っている時などに痛みが強くなる傾向があります。これは、これらの動作が椎間板への圧力を高め、神経への刺激を増すためです。

さらに、症状が進行すると、足に力が入らなくなったり、感覚が鈍くなったりすることもあります。ごくまれに、排尿や排便が困難になる「排泄障害」を伴うことがありますが、これは緊急性の高い症状ですので、すぐに専門家へ相談してください。

椎間板ヘルニアの主な症状を以下にまとめました。

| 症状の種類 | 特徴 |

| 腰の痛み | 腰の中心部や、左右どちらか一方に感じる痛みです。鈍い痛みから、ズキズキとした鋭い痛みまで様々です。 |

| 坐骨神経痛 | お尻から太ももの裏、ふくらはぎ、足先にかけて広がる痛みやしびれです。神経が圧迫されることで、電気が走るような、または焼けるような感覚を伴うことがあります。 |

| しびれ・感覚異常 | 足の感覚が鈍くなったり、ピリピリとしたしびれを感じたりします。触覚が麻痺したように感じることもあります。 |

| 筋力低下 | 足に力が入らなくなり、つま先立ちやかかと立ちが難しくなることがあります。足首や指の動きが悪くなる場合もあります。 |

| 排泄障害 | 膀胱や直腸を支配する神経が強く圧迫された場合に起こり、排尿や排便が困難になります。これは非常に緊急性の高い症状です。 |

2. 椎間板ヘルニアで痛い時 今すぐできる応急処置

椎間板ヘルニアによる痛みは、時に激しく、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。突然の激痛に襲われた時、まずは落ち着いて、今すぐできる応急処置を試みることが大切です。適切な対処を行うことで、痛みを和らげ、さらなる悪化を防ぐことにつながります。

2.1 まずは安静が第一 痛みを和らげる体勢とは

椎間板ヘルニアによる強い痛みを感じる時は、無理をせず、まずは安静にすることが最も重要です。体を休ませることで、炎症の拡大を防ぎ、神経への圧迫を最小限に抑えることができます。

2.1.1 痛みが強い時の寝方と座り方

痛みが強い時には、体を楽にする体勢を見つけることが大切です。特に、寝る時や座る時の姿勢は、腰への負担を大きく左右します。以下の方法を参考に、ご自身にとって最も痛みが和らぐ体勢を見つけてください。

| 体勢 | 具体的な方法 | ポイントと理由 |

| 寝方:仰向け | 膝を立てて、足の裏をベッドや床につけます。膝の下にクッションや丸めたタオルなどを入れると、より腰の反りが軽減され、楽になる場合があります。 | 腰の自然なカーブを保ち、腰椎への負担を減らします。膝を立てることで、腰の筋肉の緊張が和らぎます。 |

| 寝方:横向き | 横向きになり、両膝を軽く曲げて、膝の間にクッションや抱き枕を挟みます。 | 背骨がまっすぐになり、腰のねじれを防ぎます。膝の間にクッションを挟むことで、骨盤の安定性が増し、腰への負担が軽減されます。 |

| 座り方 | 椅子に深く腰掛け、背もたれにしっかりと背中をつけます。可能であれば、腰と背もたれの間にタオルやクッションを挟んで、腰の自然なカーブをサポートします。足を組むのは避け、両足を床につけます。 | 腰椎のS字カーブを保ち、腰への圧力を分散させます。長時間同じ姿勢で座り続けるのは避け、適度に立ち上がって体を動かすように心がけてください。 |

2.1.2 コルセットの適切な使い方と注意点

コルセットは、腰を安定させ、痛みを一時的に和らげるのに役立つことがあります。しかし、使い方を誤るとかえって症状を悪化させる可能性もあるため、適切な使用方法を理解しておくことが重要です。

コルセットは、腰骨のやや下からおへそのあたりを覆うように装着します。きつすぎず、緩すぎない、適度な締め付け感で、腰が安定する位置に調整してください。特に、立ち上がる時や座る時、重いものを持つ時など、腰に負担がかかる動作をする際に装着すると効果的です。

ただし、コルセットに頼りすぎると、本来の腰の筋肉が衰えてしまう可能性があります。長時間の使用は避け、痛みが和らいできたら徐々に使用時間を減らしていくことが望ましいです。就寝時は外すのが一般的です。ご自身の状態に合わせて、無理のない範囲で使用してください。

2.2 冷やす?温める?痛みの種類に応じた対処法

椎間板ヘルニアの痛みに対しては、冷やすべきか温めるべきか迷うことがあるかもしれません。痛みの性質によって適切な対処法が異なりますので、ご自身の痛みの種類を見極めてください。

| 対処法 | 適応する痛みの種類 | 具体的な方法 | ポイントと理由 |

| 冷やす(アイシング) | 急性期の激しい痛み、炎症を伴う痛み(ズキズキとした痛み、熱感がある場合など) | 氷嚢や保冷剤(タオルで包む)、冷湿布などを痛む部分に当てます。一度に冷やす時間は15~20分程度にし、間隔を空けて繰り返します。 | 炎症を抑え、神経の興奮を鎮めることで、痛みを和らげる効果が期待できます。冷やしすぎると血行不良になるため注意が必要です。 |

| 温める(温熱療法) | 慢性的な痛み、筋肉の凝りや血行不良が原因の痛み(重だるい痛み、冷えを感じる場合など) | 温湿布、蒸しタオル、使い捨てカイロ、入浴などで患部を温めます。シャワーだけでなく、湯船に浸かって全身を温めるのも効果的です。 | 血行を促進し、筋肉の緊張を和らげることで、痛みを軽減します。急性の炎症がある時に温めると、かえって炎症を悪化させる可能性があるため注意してください。 |

どちらの対処法が適切か判断に迷う場合は、無理に温めたり冷やしたりせず、安静を保つことを優先してください。ご自身の体の感覚に耳を傾け、心地よいと感じる方を選ぶのも一つの方法です。

2.3 市販薬を活用した痛みの緩和

椎間板ヘルニアの痛みは、市販薬で一時的に緩和できる場合があります。内服薬と湿布薬があり、それぞれの特徴を理解して適切に選びましょう。

2.3.1 内服薬と湿布薬の選び方

市販薬はあくまで一時的な痛みの緩和を目的としたものであり、根本的な治療ではありません。使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って使用してください。

| 種類 | 特徴と選び方 | 注意点 |

| 内服薬 | 痛み止め成分(例:イブプロフェン、ロキソプロフェン、アセトアミノフェンなど)を含むものが一般的です。全身に作用し、比較的早く効果が現れることがあります。 | 胃への負担や眠気などの副作用が出ることがあります。持病がある方や他の薬を服用している方は、使用前に薬剤師に相談してください。症状が改善しない場合は、無理に飲み続けないでください。 |

| 湿布薬 | 消炎鎮痛成分(例:インドメタシン、フェルビナクなど)が配合されており、患部に直接貼ることで局所的に作用します。冷感タイプと温感タイプがあります。 | 皮膚のかぶれやかゆみが出ることがあります。同じ場所に長時間貼り続けたり、広範囲にわたって一度に多くの枚数を貼ったりするのは避けてください。温感タイプは、急性の炎症がある時には避けるべきです。 |

痛みがひどい時や、市販薬を使用しても症状が改善しない場合は、無理をせず専門家への相談を検討してください。

2.4 椎間板ヘルニアの痛みを悪化させないためのNG行動

椎間板ヘルニアの痛みを和らげるためには、痛みを悪化させる可能性のある行動を避けることが非常に重要です。無意識のうちに行っている習慣が、症状を長引かせたり、悪化させたりしている場合がありますので注意しましょう。

- 急な動きやひねり:腰を急にひねったり、前かがみになったりする動作は、椎間板に大きな負担をかけます。特に、物を持ち上げる時や方向転換をする時は、ゆっくりと慎重に行いましょう。

- 重いものを持つ:腰をかがめて重いものを持つのは、椎間板への圧力を一気に高めます。重いものを持つ際は、膝を曲げて腰を落とし、物と体を近づけて持ち上げるようにしてください。

- 長時間同じ姿勢:立ちっぱなしや座りっぱなしなど、長時間同じ姿勢を続けると、腰に負担がかかり血行も悪くなります。定期的に姿勢を変えたり、軽く体を動かしたりして、血行を促しましょう。

- 不適切なストレッチや運動:痛みが強い時に無理なストレッチや運動を行うと、かえって症状を悪化させる可能性があります。痛む時は安静を第一とし、運動は痛みが引いてから、専門家の指導のもとで慎重に行うようにしてください。

- 体を冷やす行為:特に慢性的な痛みの場合は、体を冷やすことで筋肉が硬くなり、血行が悪化して痛みが強まることがあります。夏場でもエアコンの風が直接当たるのを避けたり、温かい服装を心がけたりするなど、体を冷やさないように注意しましょう。

これらのNG行動を避けることで、腰への負担を軽減し、痛みの悪化を防ぐことができます。日頃から意識して、腰に優しい生活習慣を心がけましょう。

3. 専門家への相談 病院へ行くタイミングと受診の目安

椎間板ヘルニアによる痛みは、多くの場合、適切な対処で改善が期待できます。しかし、痛みが非常に強い場合や、日常生活に支障をきたすような症状が現れた場合は、専門家による診断と治療を受けることが非常に重要です。自己判断で対処を続けると、症状が悪化したり、回復が遅れたりする可能性があります。

ご自身の症状がどの程度なのか、専門家へ相談すべきタイミングを見極めることが、早期回復への第一歩となります。

3.1 こんな症状が出たらすぐに受診を

椎間板ヘルニアの症状の中には、緊急性が高く、速やかに専門家による診察が必要なものがあります。以下のような症状が一つでも現れた場合は、迷わず専門機関を受診してください。

| 症状の種類 | 具体的な状態 | 受診が必要な理由 |

| 排泄障害 | 尿が出にくい、便が出にくい、あるいは尿や便が漏れてしまう | 脊髄神経が強く圧迫されている可能性があり、放置すると重篤な後遺症につながる恐れがあります。 |

| 下肢の感覚麻痺 | 足や足の指の感覚が鈍い、または全く感じない、しびれが広範囲に及ぶ | 神経の機能が著しく低下しているサインです。感覚神経へのダメージが進行している可能性があります。 |

| 下肢の筋力低下 | 足に力が入らない、つま先立ちができない、歩行が困難になる | 運動神経が圧迫され、筋肉の機能が損なわれている状態です。転倒のリスクも高まります。 |

| 痛みの急速な悪化 | 痛みが急激に強くなる、痛みの範囲が広がる、これまで経験したことのない激痛 | 症状が進行しているか、他の疾患が隠れている可能性も考えられます。 |

| 発熱を伴う痛み | 腰や足の痛みに加えて発熱がある | 感染症など、椎間板ヘルニア以外の原因も考慮し、早期の診断が必要です。 |

これらの症状は、神経への深刻な影響を示している可能性があり、適切な処置が遅れると回復が困難になることがあります。ご自身の体の変化に注意を払い、異変を感じたらすぐに専門家へ相談してください。

3.2 椎間板ヘルニアの診断と一般的な治療法

専門家による椎間板ヘルニアの診断は、まず丁寧な問診と身体の検査から始まります。いつから、どのような時に痛みを感じるのか、しびれや麻痺の有無など、詳細な情報を伝えることが重要です。その後、神経の状態や筋力を確認するための徒手検査が行われます。

必要に応じて、画像診断が実施されることがあります。これは、椎間板の状態や神経の圧迫の有無、骨の変形などを詳しく確認するために行われます。これらの検査結果を総合的に判断し、椎間板ヘルニアの診断が確定されます。

3.2.1 保存療法と手術療法について

椎間板ヘルニアの治療法は、症状の程度や患者さんの状態によって大きく二つに分けられます。

一つは保存療法です。これは、手術以外の方法で症状の改善を目指す治療法で、椎間板ヘルニアの患者さんの約9割が保存療法で症状が改善すると言われています。具体的な内容としては、以下のようなものがあります。

- 安静: 痛みが強い時期は、無理な動作を避け、患部に負担をかけないように安静を保ちます。

- 薬物療法: 痛みを和らげるための鎮痛剤や、炎症を抑えるための消炎鎮痛剤などが使用されます。神経の炎症を抑える薬が処方されることもあります。

- 物理療法: 温熱療法や電気療法、牽引療法などを用いて、痛みの緩和や血行促進を図ります。

- リハビリテーション: 痛みが落ち着いてきたら、専門家の指導のもと、体幹を鍛える運動やストレッチを行い、再発予防と身体機能の回復を目指します。

もう一つは手術療法です。これは、保存療法で症状の改善が見られない場合や、前述の排泄障害、下肢の麻痺、筋力低下などの重篤な神経症状が進行している場合に検討されます。手術の目的は、飛び出した椎間板の一部を切除し、神経への圧迫を取り除くことです。

手術の選択は、患者さんの症状、生活状況、年齢などを総合的に考慮し、専門家と十分に話し合った上で決定されます。ご自身の状態に合わせた最適な治療法を見つけるためにも、専門家とのコミュニケーションを密にすることが大切です。

4. 椎間板ヘルニアの再発を防ぐための予防策

椎間板ヘルニアの痛みは一度落ち着いても、日常生活の習慣や体の使い方によっては再発する可能性があります。痛みのない状態を維持し、より快適な生活を送るためには、日頃からの予防策が非常に重要です。ここでは、再発を防ぐための具体的な対策について詳しくご紹介いたします。

4.1 日常生活で気をつけたい正しい姿勢と動作

腰への負担を減らすためには、立つ、座る、物を持ち上げるなど、日常のあらゆる動作において正しい姿勢と体の使い方を意識することが不可欠です。腰に負担がかかる不適切な姿勢や動作は、椎間板への圧力を高め、再発のリスクを高めてしまいます。

4.1.1 正しい姿勢と動作のポイント

腰への負担を最小限に抑えるための具体的なポイントを以下にまとめました。

- 立つ時:背筋を自然に伸ばし、お腹を軽く引き締めるように意識します。猫背になったり、反り腰になりすぎたりしないよう、骨盤をニュートラルな位置に保つことが大切です。重心は足の裏全体で支えるようにします。

- 座る時:椅子には深く腰掛け、背もたれを有効活用しましょう。背中と背もたれの間にクッションなどを挟むと、より自然なS字カーブを保ちやすくなります。長時間同じ姿勢で座り続けることは避け、30分に一度は立ち上がって軽く体を動かすように心がけてください。パソコン作業の際は、画面の高さやキーボードの位置を調整し、首や肩にも負担がかからないように配慮しましょう。

- 物を持ち上げる時:腰をかがめて持ち上げるのではなく、膝を曲げて腰を落とし、物と体を近づけてから持ち上げるようにします。この時、背筋はまっすぐ伸ばしたまま、足の力を使って立ち上がるイメージです。重いものを持つ際は、一人で無理せず、誰かに手伝ってもらうことも検討してください。

- 寝る時:仰向けで寝る場合は、膝の下にクッションや丸めたタオルなどを入れて、膝を少し曲げた状態にすると腰の反りが軽減され、負担が和らぎます。横向きで寝る場合は、抱き枕などを利用して、膝の間に挟むと骨盤の歪みを防ぎやすくなります。

- 長時間の同じ姿勢を避ける:デスクワークや立ち仕事など、長時間同じ姿勢を続ける必要がある場合は、定期的に休憩を取り、軽いストレッチや体勢を変えることを意識してください。

- 急な動きを避ける:急に体をひねったり、前かがみになったりする動作は、椎間板に大きな負担をかける可能性があります。動作はゆっくりと丁寧に行うことを心がけましょう。

4.2 椎間板ヘルニアに効果的なストレッチと運動

痛みが落ち着いている時期に、適切なストレッチや運動を取り入れることは、椎間板ヘルニアの再発予防に非常に効果的です。運動によって体幹の筋肉を強化し、柔軟性を高めることで、腰への負担を軽減し、安定性を向上させることができます。

4.2.1 痛みのない時に始めるべき運動

運動を始める際は、必ず痛みのない状態であることを確認し、無理のない範囲で少しずつ進めることが大切です。もし少しでも痛みを感じたら、すぐに中止してください。専門家のアドバイスを受けながら行うことをおすすめします。

ここでは、椎間板ヘルニアの予防に役立つ代表的なストレッチと運動をご紹介します。

| 目的 | 運動・ストレッチの例 | ポイント |

| 体幹の強化(腰の安定性向上) | ドローイン:仰向けになり、息を吐きながらお腹をへこませ、その状態をキープします。プランク:うつ伏せになり、肘とつま先で体を支え、頭からかかとまで一直線を保ちます。 | インナーマッスルを意識し、呼吸を止めずに行います。無理なく短時間から始め、徐々に時間を延ばしていきます。 |

| 股関節・お尻の柔軟性向上(腰への負担軽減) | お尻のストレッチ:仰向けになり、片方の膝を胸に引き寄せ、お尻の筋肉を伸ばします。股関節回し:仰向けになり、膝を立てた状態で、股関節から大きく円を描くように回します。 | 反動をつけずにゆっくりと伸ばし、心地よい伸びを感じる範囲で行います。左右均等に行いましょう。 |

| 太もも裏(ハムストリングス)の柔軟性向上(骨盤の安定性向上) | 太もも裏のストレッチ:座った状態で片足を伸ばし、つま先を自分の方に向け、体を前に倒して太もも裏を伸ばします。 | 膝をしっかり伸ばし、腰が丸まらないように注意します。痛みのない範囲でゆっくりと行います。 |

| 全身の有酸素運動(血行促進、体重管理) | ウォーキング:正しい姿勢を意識して、無理のないペースで歩きます。水中ウォーキング:水の浮力で腰への負担が少ないため、運動が苦手な方にもおすすめです。 | 毎日継続することが大切です。短時間から始め、徐々に運動量や時間を増やしていきましょう。無理のない範囲で楽しく続けられる運動を見つけることが重要です。 |

これらの運動は、腰への負担を軽減し、体のバランスを整えるのに役立ちます。しかし、自己判断で行うのではなく、必ず専門家のアドバイスを受けながら、ご自身の体の状態に合った運動を取り入れるようにしてください。

4.3 体重管理と食生活が椎間板ヘルニアに与える影響

体重は椎間板ヘルニアの再発に大きく関わる要因の一つです。体重が増加すると、それだけ腰や椎間板にかかる負担も大きくなります。特に、お腹周りに脂肪がつくことで、重心が前に移動し、腰が反りやすくなるため、椎間板への圧力がさらに高まる可能性があります。

適正体重を維持することは、腰への負担を軽減し、椎間板ヘルニアの予防に直結します。バランスの取れた食生活は、体重管理だけでなく、骨や筋肉、軟骨の健康を保つ上でも非常に重要です。

4.3.1 食生活で意識したいポイント

- バランスの取れた食事:主食、主菜、副菜をバランス良く摂り、偏りのない食事を心がけましょう。特に、野菜やきのこ、海藻類など食物繊維が豊富な食品を積極的に摂ることで、満腹感を得やすく、食べ過ぎを防ぐことができます。

- 骨や筋肉の健康をサポートする栄養素:

- カルシウム:骨の主要な構成成分です。牛乳、乳製品、小魚、緑黄色野菜などに多く含まれます。

- ビタミンD:カルシウムの吸収を助けます。きのこ類、魚類(サケ、マグロなど)に多く含まれ、日光を浴びることでも体内で生成されます。

- タンパク質:筋肉や骨、軟骨などの材料となります。肉、魚、卵、大豆製品などに豊富に含まれています。

- コラーゲンやグルコサミン:軟骨の健康維持に関わる成分です。これらを多く含む食品を意識して摂取することも良いでしょう。

- これらの栄養素をバランス良く摂ることで、椎間板の健康維持や、腰を支える筋肉の強化につながります。

- 炎症を抑える可能性のある食品:オメガ3脂肪酸を多く含む青魚(サバ、イワシなど)や、抗酸化作用のあるビタミンC、ビタミンEを豊富に含む野菜や果物なども、体の炎症を抑える効果が期待できるため、積極的に取り入れると良いでしょう。

規則正しい食生活と適度な運動を組み合わせることで、健康的な体重を維持し、椎間板ヘルニアの再発リスクを効果的に低減することができます。ご自身の食生活を見直し、無理なく続けられる改善策を見つけてみてください。

5. まとめ

椎間板ヘルニアによる痛みは、適切な対処と予防によって和らげることができます。激しい痛みがある際は、まずは安静を保ち、正しい姿勢で体を休めることが大切です。痛みの種類に応じて冷やしたり温めたりし、市販薬も上手に活用しましょう。しかし、症状が改善しない場合や悪化する際は、迷わず専門医に相談してください。日々の正しい姿勢や適度な運動、体重管理は、再発を防ぎ、快適な生活を送るために非常に重要です。これらの対策を実践し、痛みに悩まされない日々を目指しましょう。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

店舗情報

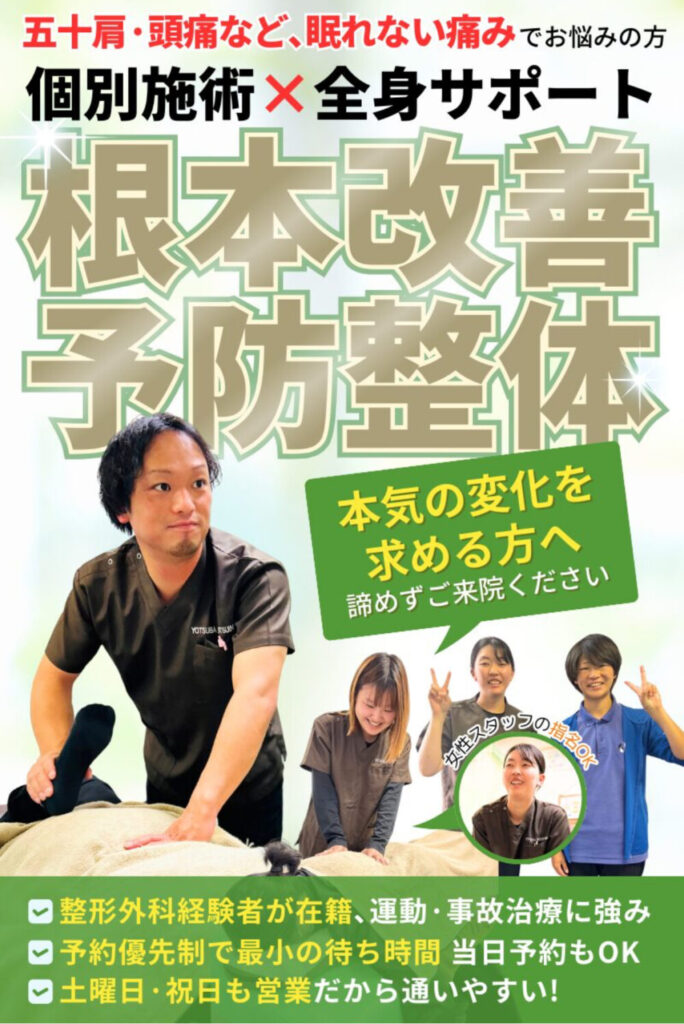

店舗名よつば整骨院/よつば整体院

代表髙橋 勇輝(たかはし ゆうき)

住所〒020-0851

岩手県盛岡市向中野7丁目1−36グレース向中野103

駐車場あり

地図を見る

営業時間9:00〜12:00/14:30〜19:30

火·金·土曜は18時まで通し営業

詳細はこちら

休診日日曜・祝日

アクセス盛岡南ICから2.5km

イオンモール盛岡南から1.3km

しゃぶしゃぶ温野菜 盛岡南店さん近く

TEL 019-681-2280

施術中はお電話に出られません。

留守番電話に「お名前」「お電話番号」をお残しください。

こちらから折り返しご連絡させていただきます。

営業時間

よつば整骨院/よつば整体院は 「 当日予約OK 完全予約制 」 です。

| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:00 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 14:30〜19:30 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 9:00〜18:00 | – | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | 休 | 休 |

9:00〜12:00/14:30〜19:30

火・金・土曜日は18:00まで通し営業となります

コメントを残す