椎間板ヘルニアによる腰や首、手足の痛みやしびれに悩んでいませんか?この記事では、椎間板ヘルニアが特に発生しやすい「好発部位」を徹底的に解説します。なぜ特定の場所にヘルニアが起こりやすいのか、その身体的な構造や日常生活での習慣がどのように影響するのかを深く掘り下げ、各部位で現れる具体的な症状までを詳しくご紹介します。ご自身の痛みがどの部位のヘルニアによるものなのか、この記事を通じて理解を深め、適切な対処法を見つけるためのヒントを得てください。

1. 椎間板ヘルニアとは?基本的な知識を解説

椎間板ヘルニアという言葉はよく耳にするかもしれませんが、具体的にどのような状態を指すのか、ご存じでしょうか。 私たちの背骨は、椎骨と呼ばれる骨が積み重なってできており、その椎骨と椎骨の間には「椎間板」というクッション材が挟まっています。 この椎間板が本来の位置から飛び出してしまい、近くを通る神経を圧迫することで、さまざまな症状を引き起こすのが椎間板ヘルニアです。 「ヘルニア」とは、もともと「飛び出す」という意味を持つ医学用語で、椎間板ヘルニアは椎間板の一部が飛び出してしまった状態を指します。 主に腰や首に発生しやすく、痛みやしびれといった不快な症状の原因となります。

1.1 椎間板の構造とヘルニア発生のメカニズム

椎間板ヘルニアを理解するためには、まず椎間板がどのような構造をしているのかを知ることが大切です。 椎間板は、脊椎の各骨の間で衝撃を吸収し、背骨の柔軟な動きを可能にする重要な役割を担っています。 この椎間板は、大きく分けて二つの部分から構成されています。

| 構成要素 | 特徴と役割 |

| 髄核(ずいかく) | 椎間板の中心部に位置する、ゼリー状の柔らかい組織です。 クッションの役割を果たす主要な部分であり、水分を豊富に含んでいます。 |

| 線維輪(せんいりん) | 髄核を包み込むように外側を覆っている、硬い線維性の組織です。 何層にも重なった線維が髄核をしっかりと保護し、椎間板が外に飛び出さないように支えています。 |

では、どのようにして椎間板ヘルニアは発生するのでしょうか。 日々の生活の中で、椎間板には常に大きな負担がかかっています。 特に、悪い姿勢での作業、重いものを持ち上げる動作、長時間のデスクワーク、運動不足、加齢などにより、線維輪には少しずつ損傷が蓄積されていきます。 この線維輪に亀裂が入ったり、弱くなったりすると、内部にあるゼリー状の髄核がその隙間から外へと押し出されてしまいます。 飛び出した髄核が、脊柱管の中を通る脊髄やそこから枝分かれする神経根を圧迫することで、痛みやしびれといった特有の症状が現れるのです。 この神経への圧迫が、炎症を引き起こし、さらに症状を悪化させることもあります。

2. 椎間板ヘルニアの好発部位はどこ?

椎間板ヘルニアは、背骨を構成する椎骨の間にある椎間板が飛び出し、神経を圧迫することで様々な症状を引き起こす状態です。この椎間板ヘルニアは、身体のすべての部位で発生するわけではなく、特定の場所に集中して発生しやすい「好発部位」があります。

その理由は、各部位の椎間板にかかる負荷の大きさや、動きの頻度、構造的な特徴にあります。特に、動きが多く、体重や衝撃を受けやすい部位で発生する傾向が強く見られます。ここでは、それぞれの好発部位とその特徴、そして発生しやすい理由について詳しく解説いたします。

2.1 腰椎椎間板ヘルニア 腰の痛みや足のしびれの原因

椎間板ヘルニアの中で最も多く見られるのが、腰の骨である「腰椎」に発生する椎間板ヘルニアです。腰は上半身の重みを支え、歩く、座る、かがむなど、日常生活で非常に多くの動きを担っているため、椎間板に大きな負担がかかりやすい部位です。そのため、椎間板が傷つきやすく、ヘルニアが発生しやすい環境にあると言えます。

2.1.1 腰椎ヘルニアの具体的な好発部位 L4/L5、L5/S1

腰椎椎間板ヘルニアの中でも、特に発生頻度が高いのは、「第4腰椎と第5腰椎の間(L4/L5)」、そして「第5腰椎と仙骨の間(L5/S1)」です。これらの部位は、腰椎の中でも特に可動性が高く、前かがみになったり、重い物を持ち上げたりする際に、最も大きな負荷がかかる場所だからです。

それぞれの部位で圧迫されやすい神経根と、それによって現れる症状には特徴があります。

| 好発部位 | 主な影響神経根 | 特徴的な症状 |

| L4/L5(第4腰椎と第5腰椎の間) | L5神経根 | お尻から太ももの外側、すねの外側、足の甲、親指にかけての痛みやしびれ足首を反らす力(背屈)の低下つま先立ちがしにくい |

| L5/S1(第5腰椎と仙骨の間) | S1神経根 | お尻から太ももの裏側、ふくらはぎ、足の裏、小指にかけての痛みやしびれ足首を伸ばす力(底屈)の低下アキレス腱反射の低下 |

2.1.2 腰椎ヘルニアで起こる症状 坐骨神経痛とは

腰椎椎間板ヘルニアの代表的な症状の一つが「坐骨神経痛」です。坐骨神経は、腰からお尻を通り、太ももの裏側から足先まで伸びる、人体で最も太い神経です。ヘルニアによってこの坐骨神経の根元(神経根)が圧迫されると、その神経が支配する領域に沿って、様々な症状が現れます。

具体的には、腰やお尻から太ももの裏側、ふくらはぎ、足先にかけて、電気が走るような鋭い痛みや、しびれ、感覚の鈍さを感じることがあります。また、重症化すると、足に力が入らないといった筋力低下や、排泄機能に影響が出ることもあります。これらの症状は、咳やくしゃみ、いきむ動作などで悪化しやすい特徴があります。

2.2 頚椎椎間板ヘルニア 首や腕の痛み、手のしびれの原因

腰椎に次いで、椎間板ヘルニアが発生しやすいのが首の骨である「頚椎」です。頚椎は、重い頭を支えながら、前後左右、そして回旋と非常に多くの動きを担っています。そのため、日常生活での姿勢や動作、加齢による変化などによって椎間板に負担がかかりやすく、ヘルニアが発生することがあります。

2.2.1 頚椎ヘルニアの具体的な好発部位 C5/C6、C6/C7

頚椎椎間板ヘルニアの中で特に多く見られるのは、「第5頚椎と第6頚椎の間(C5/C6)」、そして「第6頚椎と第7頚椎の間(C6/C7)」です。これらの部位は、首の動きの中心となり、常に大きな負担がかかるため、椎間板の変性が進みやすいと考えられています。

それぞれの部位で圧迫されやすい神経根と、それによって現れる症状には特徴があります。

| 好発部位 | 主な影響神経根 | 特徴的な症状 |

| C5/C6(第5頚椎と第6頚椎の間) | C6神経根 | 首から肩、腕の外側、親指と人差し指にかけての痛みやしびれ上腕二頭筋(力こぶの筋肉)の筋力低下上腕二頭筋反射の低下 |

| C6/C7(第6頚椎と第7頚椎の間) | C7神経根 | 首から肩甲骨の内側、腕の裏側、中指にかけての痛みやしびれ上腕三頭筋(二の腕の筋肉)の筋力低下上腕三頭筋反射の低下 |

2.2.2 頚椎ヘルニアで起こる症状 上肢のしびれと感覚障害

頚椎椎間板ヘルニアの主な症状は、首や肩、肩甲骨周辺の痛みに加えて、腕や手への放散痛やしびれ、感覚の鈍さです。ヘルニアが神経根を圧迫することで、その神経が支配する腕や手の領域に症状が現れます。

具体的には、腕を上げる動作で痛みが増したり、特定の指にしびれを感じたりすることがあります。また、箸が使いにくい、ボタンがかけにくいといった細かい作業が困難になる「巧緻運動障害」や、筋力低下によって物が持てなくなるなどの症状が現れることもあります。さらに、ヘルニアが脊髄自体を圧迫する「脊髄症」の場合には、下肢にも症状が現れ、歩行障害や排泄機能の障害に至る可能性もあるため、注意が必要です。

2.3 胸椎椎間板ヘルニア 稀だが注意すべき症状

腰椎や頚椎と比較すると、胸の骨である「胸椎」に椎間板ヘルニアが発生することは非常に稀です。胸椎は肋骨と連結しており、胸郭を形成しているため、他の部位に比べて安定性が高く、可動域が少ない構造になっています。そのため、椎間板への負担が比較的少なく、ヘルニアの発生頻度も低いのです。

2.3.1 胸椎ヘルニアの発生部位と症状の特徴

胸椎椎間板ヘルニアは稀ではありますが、発生した場合には注意が必要です。胸椎のヘルニアは、背中や胸の痛みとして現れることが多く、時には帯状に胸やお腹に放散する痛みとして感じられることもあります。この痛みは、姿勢の変化や動作によって増悪することがあります。

また、ヘルニアが脊髄を圧迫すると、下肢のしびれや脱力感、歩行障害といった症状が現れることがあります。これは、胸椎の内部には脊髄が通っており、圧迫されると下半身への神経伝達に影響を及ぼすためです。症状の現れ方が非典型的であるため、他の病気と間違われることも少なくありません。もし背中や胸の痛みと共に、足のしびれや歩行の困難さを感じた場合は、稀なケースであっても専門知識を持つ方に相談することが大切です。

3. なぜ特定の部位に椎間板ヘルニアは好発するのか?

椎間板ヘルニアが特定の部位、特に腰椎や頚椎に多く発生するのには、私たちの身体の構造と日々の生活習慣が深く関わっています。ここでは、その理由を詳しく解説いたします。

3.1 身体の構造と負荷がかかりやすい場所

人間の脊椎は、複数の椎骨が連なり、緩やかなS字カーブを描いています。このS字カーブは、歩行や動作の際の衝撃を吸収するクッションのような役割を果たしていますが、その構造ゆえに特定の部位に物理的な負荷が集中しやすいという特徴があります。

特に、脊椎の中でも可動性が高い部分や、異なる構造が連結する移行部は、日常的な動作や重力の影響を大きく受け、椎間板への負担が増大しやすい傾向にあります。胸椎と比較すると、腰椎と頚椎はより広範囲な動きを担うため、椎間板にかかるストレスも大きくなるのです。

| 部位 | 構造的特徴 | 負荷集中要因 |

| 腰椎 | 体幹の重みを支える最も大きな椎骨の集まりです。特に下部腰椎は可動性が高い特徴があります。 | 直立姿勢での体重負荷が大きく、前屈、後屈、回旋などの大きな動きが頻繁に発生します。特にL4/L5(第4腰椎と第5腰椎の間)とL5/S1(第5腰椎と仙骨の間)は、腰椎の中でも最も可動性が高く、また仙骨との移行部にあたるため、物理的なストレスが集中しやすいです。 |

| 頚椎 | 重い頭部を支えながら、複雑な動きを可能にする部位です。 | 頭部の重みと、前後左右への屈曲、回旋といった頻繁な動きによる負荷がかかります。特にC5/C6(第5頚椎と第6頚椎の間)とC6/C7(第6頚椎と第7頚椎の間)は、頚椎の中でも下部に位置し、頭部の重みと首の動きによる負荷が集中しやすい傾向にあります。 |

| 胸椎 | 肋骨と連結し、胸郭を形成しているため、安定性が高く、可動性が低い特徴があります。 | 安定性が高いため、椎間板への負担は比較的少ないです。そのため、椎間板ヘルニアの発生は稀であると言えます。 |

このように、脊椎の各部位が持つ構造的な特徴と、それに伴う物理的な負荷の集中が、椎間板ヘルニアの好発部位を決定する大きな要因となっているのです。

3.2 日常生活での姿勢や動作が影響する理由

脊椎の構造的な要因に加え、私たちの日々の姿勢や動作も、椎間板への負担を増大させ、ヘルニアの発生リスクを高める重要な要素です。

特に、長時間にわたる不適切な姿勢や、特定の動作の繰り返しは、椎間板に偏った圧力をかけ続けることになります。例えば、猫背で長時間座り続けると、腰椎や頚椎の椎間板に不自然な圧力がかかり、椎間板が後方に押し出されやすくなります。また、スマートフォンを長時間操作する際に首を前に突き出す姿勢も、頚椎の椎間板に大きな負担をかけます。

物を持つ際も、膝を使わず腰だけで持ち上げると、腰椎の椎間板に急激な負荷がかかり、ヘルニアのリスクを高めます。さらに、体幹を支える筋肉の弱さも、脊椎の安定性を損ない、椎間板への負担を増大させる一因となります。体幹の筋肉が十分に機能しないと、脊椎が不安定になり、椎間板に直接的なストレスがかかりやすくなるためです。

これらの積み重なった微細な負荷が、椎間板の変性を促進し、最終的にヘルニアの発症につながることが考えられます。日々の生活の中で無意識に行っている姿勢や動作を見直すことが、椎間板への負担を軽減し、ヘルニアの予防につながる重要なポイントとなります。

4. あなたの痛みは椎間板ヘルニア?症状チェックと受診の目安

4.1 自己診断の限界と専門家への相談の重要性

「この痛みやしびれは、もしかして椎間板ヘルニアなのだろうか」と、ご自身の症状について不安を感じていらっしゃるかもしれません。

椎間板ヘルニアの症状は、腰や首の痛み、手足のしびれなど多岐にわたりますが、これらの症状は筋肉の張りや他の神経系の問題など、様々な原因で起こる可能性があります。そのため、ご自身の判断だけで椎間板ヘルニアだと決めつけることは非常に危険です。

自己診断では、症状の本当の原因を見極めることが難しく、適切な対処が遅れることで、症状が悪化したり、回復に時間がかかったりするリスクがあります。専門家は、あなたの体の状態を詳しく確認し、症状の現れ方、日常生活への影響などを総合的に評価することで、正確な判断へと導いてくれます。

ご自身の体を守り、早期に適切なケアを受けるためにも、気になる症状がある場合は、専門家へ相談することが大切です。

4.2 椎間板ヘルニアの症状チェックリスト

ご自身の症状が椎間板ヘルニアの可能性があるか、以下のチェックリストで確認してみましょう。ただし、これはあくまで目安であり、自己診断の代わりにはなりません。もし当てはまる項目が多い場合は、専門家へ相談することをおすすめします。

| 項目 | 腰椎ヘルニアでよく見られる症状 | 頚椎ヘルニアでよく見られる症状 |

| 痛み | 腰の中心部やお尻に痛みがある体を動かしたり、特定の姿勢をとると痛みが強くなる咳やくしゃみで腰に響くような痛みを感じるお尻から太ももの裏、ふくらはぎ、足先にかけて痛みが走る(坐骨神経痛) | 首や肩甲骨の周りに痛みやこりを感じる首を特定方向に動かすと痛みが強くなる肩から腕、手にかけて痛みが走る |

| しびれ | お尻から足先にかけて、ピリピリ、ジンジンとしたしびれがある特定の足の指にしびれを感じる足の感覚が鈍い、触られている感覚が分かりにくい | 腕や手の指先(特に親指、人差し指、中指、小指など特定の指)にしびれがある腕や手の感覚が鈍い、触られている感覚が分かりにくい |

| 筋力低下・運動障害 | 足に力が入らない、つま先立ちやかかと立ちが難しい歩行時に足がもつれる、つまずきやすい足を引きずるような歩き方になる | 腕や手に力が入らない、物を落としやすい細かい作業(箸を使う、ボタンをかける、字を書くなど)がしにくい腕が上がりにくい、肩が上がらない |

| その他の症状 | 足の冷えやほてりを感じることがある長時間座っているのが辛い | 肩こりがひどく、頭痛を伴うことがある首の可動域が狭くなる |

4.3 こんな症状があれば専門家へ相談しましょう

上記のチェックリストに当てはまる症状がある場合や、ご自身の体に異変を感じたら、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

特に、以下のような症状が見られる場合は、椎間板ヘルニアが進行している可能性や、緊急性の高い状態である可能性もありますので、速やかに専門家へ相談してください。

- 痛みが非常に強く、安静にしていても全く改善しない

- しびれが広範囲に及ぶ、または徐々に悪化している

- 足や腕の筋力低下が顕著で、歩行が困難になったり、物が持てなくなったりする

- 排尿や排便のコントロールが難しい(尿が出にくい、便秘がひどい、または失禁してしまう)

- 会陰部(股の間)にしびれや感覚の異常がある

- 両側の手足に症状が出ている

- 症状が急激に悪化している

これらの症状は、神経が強く圧迫されているサインかもしれません。放置すると、回復に時間がかかったり、後遺症が残ったりする可能性もあります。体の専門家は、あなたの症状を正確に評価し、適切なアドバイスやケアの方法を提案してくれますので、安心して相談してください。

5. 椎間板ヘルニアの治療と予防法

5.1 保存療法と手術療法の選択肢

椎間板ヘルニアの治療法は、症状の程度や進行度、患者様の生活状況によって大きく異なります。一般的には、まず保存療法から始められ、それでも改善が見られない場合や特定の重篤な症状がある場合に手術療法が検討されます。

具体的な治療法の選択肢を以下の表にまとめました。

| 治療法 | 主な内容 | 適用されるケース |

| 保存療法 | 安静薬物療法(痛み止め、炎症を抑える薬など)理学療法(運動療法、物理療法)装具療法(コルセットなど)ブロック療法(神経ブロックなど) | 症状が比較的軽度で、神経麻痺が進行していない場合。自然治癒が期待できる場合や、手術のリスクを避けたい場合。 |

| 手術療法 | 神経への圧迫を取り除く手術(顕微鏡下手術、内視鏡下手術など) | 保存療法を一定期間続けても症状が改善しない場合。筋力低下や感覚麻痺が進行している場合。排尿・排便障害などの重篤な神経症状がある場合。 |

保存療法は、炎症を抑え、痛みを和らげ、自然治癒力を高めることを目的とします。多くの場合、適切な保存療法によって症状が改善すると言われています。安静にすることで炎症を鎮め、薬物療法で痛みをコントロールし、理学療法で体の使い方や姿勢を改善しながら、筋力や柔軟性を回復させていきます。また、一時的に強い痛みを抑えるためにブロック療法が用いられることもあります。

一方、手術療法は、ヘルニアによって神経が強く圧迫され、日常生活に大きな支障が出ている場合や、麻痺などの重篤な症状が進行している場合に検討されます。手術の目的は、神経への圧迫を直接取り除くことで、症状の改善を図ることです。手術の種類は多岐にわたりますが、近年では体への負担が少ない低侵襲な手術方法も発展しています。どのような治療法がご自身に最適かについては、専門家とよく相談し、納得した上で選択することが大切です。

5.2 日常生活でできる予防策と姿勢改善

椎間板ヘルニアの発症や再発を防ぐためには、日頃の生活習慣や体の使い方を見直すことが非常に重要です。特に、椎間板に負担をかけにくい姿勢や動作を心がけることが、予防の第一歩となります。

5.2.1 姿勢の改善

日常生活における姿勢は、椎間板への負担に直結します。特に以下の点に注意しましょう。

- 座る姿勢:深く腰掛け、背筋を伸ばし、お腹を軽く引き締めるように意識してください。デスクワークなどで長時間座る場合は、定期的に立ち上がって体を動かす休憩を挟むことが大切です。椅子の高さは、足の裏がしっかりと床につくように調整し、膝が股関節よりも少し高くなる程度が理想的です。

- 立つ姿勢:重心が偏らないように、両足に均等に体重をかけるように意識してください。猫背や反り腰にならないよう、背骨の自然なS字カーブを保つことが重要です。

- 寝る姿勢:ご自身に合った硬さの寝具を選ぶことが大切です。柔らかすぎるマットレスは腰が沈み込みやすく、硬すぎるマットレスは体に負担をかけることがあります。仰向けで寝る場合は、膝の下にクッションなどを入れて、腰の反りを和らげるのも良いでしょう。横向きで寝る場合は、膝を軽く曲げ、膝の間にクッションを挟むと、腰への負担が軽減されます。

5.2.2 動作の工夫

特定の動作は椎間板に大きな負担をかけることがあります。日頃の動作を見直してみましょう。

- 物を持ち上げる際:重い物を持ち上げる際は、腰からかがむのではなく、膝を曲げてしゃがみ込み、物の重心を体に近づけて持ち上げるようにしてください。このとき、背筋を伸ばし、腹筋にも力を入れると、腰への負担が軽減されます。

- ひねる動作:腰をひねる動作は椎間板に強い負担をかけます。振り返る際などは、体全体を向けるように意識し、腰だけをひねらないように注意してください。

- 長時間の同じ姿勢:長時間同じ姿勢でいることは、椎間板への血流を悪くし、負担を増大させます。デスクワークや立ち仕事の場合は、1時間に1回程度、軽いストレッチや姿勢を変える習慣をつけましょう。

5.2.3 運動習慣と体幹の強化

適度な運動は、椎間板ヘルニアの予防に非常に効果的です。特に、体幹を支える筋肉(腹筋や背筋)をバランス良く鍛えることが重要です。

- 体幹トレーニング:プランクやドローインなどの体幹トレーニングは、腹筋と背筋を同時に鍛え、体幹を安定させるのに役立ちます。ただし、無理のない範囲で、正しいフォームで行うことが大切です。

- ストレッチ:腰周りや股関節の柔軟性を高めるストレッチは、筋肉の緊張を和らげ、椎間板への負担を軽減します。特に、ハムストリングス(太ももの裏側)や股関節屈筋群のストレッチは有効です。

- 有酸素運動:ウォーキングや水泳などの有酸素運動は、全身の血行を促進し、体重管理にも役立ちます。適度な運動はストレス軽減にもつながり、心身の健康を保つ上で重要です。

5.2.4 体重管理と生活習慣の見直し

過体重は、腰椎に余分な負担をかけるため、適切な体重を維持することが予防につながります。また、喫煙は椎間板の栄養供給を阻害し、変性を促進する可能性があると言われています。規則正しい生活、十分な睡眠、バランスの取れた食事、ストレスの適切な管理も、全身の健康を保ち、椎間板ヘルニアの予防に寄与します。

これらの予防策を日常生活に取り入れることで、椎間板への負担を減らし、健康な脊椎を維持することを目指しましょう。

6. まとめ

椎間板ヘルニアは、椎間板が突出して神経を圧迫する疾患で、主に腰椎のL4/L5、L5/S1、頚椎のC5/C6、C6/C7といった部位に好発します。これは、これらの部位が身体の構造上、日常生活で大きな負荷がかかりやすく、特にストレスが集中しやすいためです。もし、腰や首、手足の痛みやしびれなど、本記事で解説した症状に心当たりがある場合は、自己判断せずに専門医にご相談ください。早期の診断と適切な治療、そして日頃からの姿勢改善や予防策が、症状の緩和と再発防止につながります。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

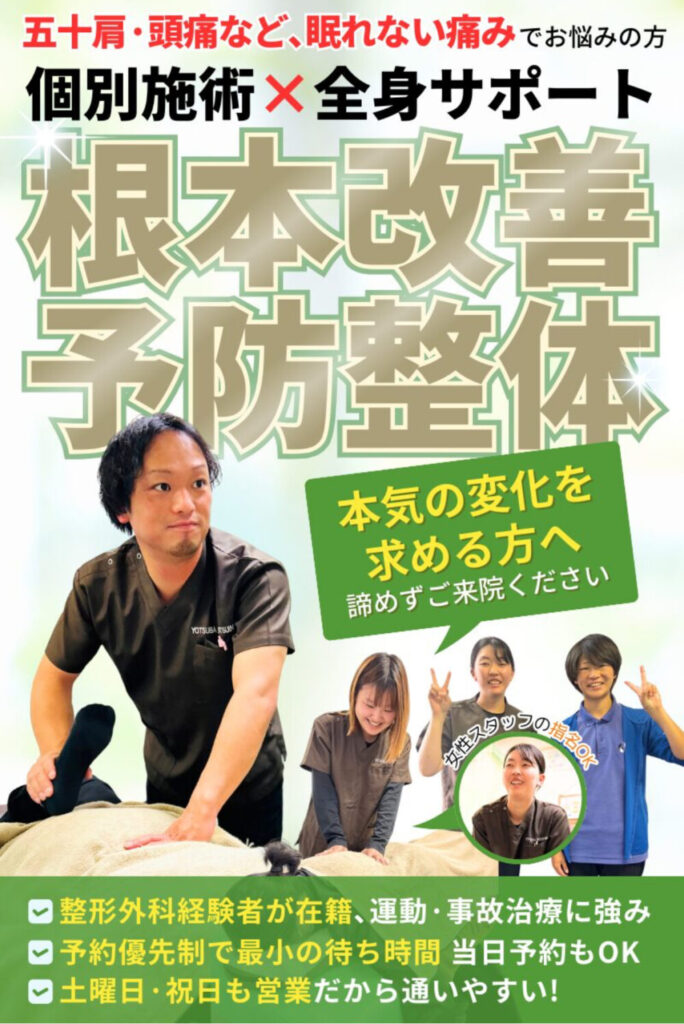

店舗情報

店舗名よつば整骨院/よつば整体院

代表髙橋 勇輝(たかはし ゆうき)

住所〒020-0851

岩手県盛岡市向中野7丁目1−36グレース向中野103

駐車場あり

地図を見る

営業時間9:00〜12:00/14:30〜19:30

火·金·土曜は18時まで通し営業

詳細はこちら

休診日日曜・祝日

アクセス盛岡南ICから2.5km

イオンモール盛岡南から1.3km

しゃぶしゃぶ温野菜 盛岡南店さん近く

TEL 019-681-2280

施術中はお電話に出られません。

留守番電話に「お名前」「お電話番号」をお残しください。

こちらから折り返しご連絡させていただきます。

営業時間

よつば整骨院/よつば整体院は 「 当日予約OK 完全予約制 」 です。

| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:00 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 14:30〜19:30 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 9:00〜18:00 | – | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | 休 | 休 |

9:00〜12:00/14:30〜19:30

火・金・土曜日は18:00まで通し営業となります

コメントを残す