「その首の痛み、もしかしてむちうちかも?」と不安を感じていませんか。交通事故だけでなく、日常生活の衝撃でも起こりうるむちうちの症状は多岐にわたります。この記事では、むちうちの基本的な知識から、首や肩の痛み、頭痛、めまい、手足のしびれといった具体的な症状を詳しく解説。自己診断チェックリストでご自身の症状がむちうちである可能性を判断し、適切な行動指針を見つけることができます。症状を放置するリスクや回復までの流れもご紹介。早期に正しい対処をすることで、症状の悪化や慢性化を防ぎ、スムーズな回復が期待できます。

1. むちうちとは?その原因とメカニズム

「むちうち」という言葉は、交通事故やスポーツ中の衝撃などによって、首がまるで鞭(むち)を打つように前後に激しくしなる動きをした際に起こる症状の総称として広く知られています。正式な病名ではありませんが、一般的に首の痛みや不調を訴える際に使われることが多い表現です。

この章では、むちうちが具体的にどのような状態を指すのか、そしてなぜそのような症状が引き起こされるのか、そのメカニズムと原因について詳しく解説してまいります。

1.1 むちうち(頸椎捻挫)の定義

むちうちという言葉が指す状態は、医学的には「頸椎捻挫(けいついねんざ)」と呼ばれることが一般的です。これは、首の骨である頸椎(けいつい)とその周囲の軟部組織(筋肉、靭帯、関節包など)が、外部からの強い衝撃によって損傷を受けることを意味します。

具体的には、交通事故での追突などにより、首が前後に過度に曲がったり反ったりすることで、これらの組織が引き伸ばされたり、部分的に断裂したりする状態を指します。骨折や脱臼といった骨そのものの損傷を伴わないことが特徴ですが、神経や血管にも影響を及ぼすことがあり、その症状は多岐にわたります。

むちうちと一言で言っても、損傷を受ける部位や程度によっていくつかのタイプに分類されます。主なタイプは以下の通りです。

| むちうちの主なタイプ | 特徴的な損傷部位 | 主な症状の傾向 |

| 頸部捻挫型(けいぶねんざがた) | 首や肩の筋肉、靭帯、関節包 | 首や肩の痛み、可動域の制限、こり感 |

| 神経根症状型(しんけいこんしょうじょうがた) | 頸椎から出る神経の根元(神経根) | 首から腕や手にかけての痛み、しびれ、脱力感 |

| 脊髄症状型(せきずいしょうじょうがた) | 脊髄(せきずい) | 手足のしびれ、歩行障害、排泄機能の異常など |

| バレ・リュー症状型(バレ・リューしょうじょうがた) | 頸部の交感神経(自律神経の一部) | 頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気、倦怠感、不眠など |

これらのタイプは、単独で現れることもあれば、複合的に発生することもあります。どのタイプに該当するかによって、現れる症状や適切なケアの方法も異なってまいります。

1.2 むちうちが発生するメカニズム

むちうちが発生する主なメカニズムは、首に急激な加速と減速の力が加わることにあります。特に追突事故を例に取ると、その動きは非常に特徴的です。

まず、車が後方から追突されると、体幹はシートに押し付けられて前方に急加速します。しかし、頭部は慣性によりその場に留まろうとするため、体幹に遅れて動き始めます。この時、首は不自然な形で後ろに大きく反らされ(過伸展)、まるで鞭がしなるようにS字状に変形します。

次に、体幹がシートから離れて前方に移動し始めると、今度は頭部が前方に投げ出されるような形になります。この際、首は前方に大きく曲げられ(過屈曲)、再び不自然な動きを強いられます。

この一連の「過伸展と過屈曲」というS字状の動きの中で、首の様々な組織が損傷を受けます。

- 筋肉の損傷:首や肩の筋肉が急激に引き伸ばされ、微細な損傷や炎症を起こします。特に胸鎖乳突筋、僧帽筋、板状筋などが影響を受けやすいです。

- 靭帯の損傷:頸椎を安定させている靭帯(前縦靭帯、後縦靭帯、棘間靭帯など)が過度に引き伸ばされ、部分的な断裂や炎症を起こします。靭帯は一度損傷すると修復に時間がかかる傾向があります。

- 椎間関節の損傷:頸椎の骨と骨の間にある椎間関節の関節包や軟骨が損傷を受け、炎症や痛みを引き起こします。

- 神経組織への影響:頸椎の変形や周囲組織の腫れによって、頸椎から手足に伸びる神経の根元(神経根)が圧迫されたり、炎症を起こしたりすることがあります。また、自律神経系(交感神経)が刺激され、めまいや吐き気などの症状につながることもあります。

- 椎間板への影響:稀ではありますが、椎間板が損傷を受け、ヘルニアのような状態になることもあります。

このような複雑なメカニズムによって、首の内部で様々な組織がダメージを受け、それが多様なむちうち症状として現れることになります。衝撃の大きさや加わる方向、個人の体の状態によって、損傷の程度や現れる症状は大きく異なります。

1.3 交通事故以外のむちうちの原因

むちうちの最も一般的な原因は交通事故、特に追突事故ですが、実は交通事故以外にもむちうちを引き起こす可能性のある状況は数多く存在します。

基本的には、首に急激な加速・減速の力が加わり、前後に強くしなるような動きが発生する状況であれば、むちうちと同様のメカニズムで首の組織が損傷を受ける可能性があります。

具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。

- スポーツ中の衝撃:ラグビーやアメリカンフットボールのようなコンタクトスポーツでのタックル、柔道やレスリングでの投げ技、スキーやスノーボードでの転倒、体操競技での着地失敗など、スポーツ中に頭部や体幹に強い衝撃が加わり、首が不自然に動かされることでむちうちが発生することがあります。

- 転倒や落下:階段からの転落、自転車やバイクからの転倒、高所からの落下など、日常生活やレジャー中に不意に転倒し、頭部を強打したり、首に強い力が加わったりすることでむちうちになることがあります。特に、尻もちをついた際に、その衝撃が脊椎を介して首に伝わることもあります。

- 遊具での事故:ブランコからの落下、トランポリンでの着地失敗など、子供が遊具で遊んでいる際に予期せぬ衝撃を受け、むちうち症状を呈することがあります。

- レジャー活動中の衝撃:ジェットコースターなどのアトラクションで急激なG(重力加速度)がかかる、ウォータースライダーで着水時に首に衝撃を受ける、サーフィンやウェイクボードで転倒する、といった状況でもむちうちと同様の損傷が発生する可能性があります。

これらの状況では、交通事故のように「加害者」や「被害者」といった明確な立場がないため、ご自身で「これはむちうちかもしれない」と気づきにくい場合があります。しかし、原因が何であれ、首に強い衝撃が加わった後に痛みや違和感を感じるようであれば、それはむちうちの症状である可能性を考慮し、適切な対応を検討することが大切です。

どのような原因であっても、首の組織に損傷が生じるメカニズムは共通しています。衝撃の直後は症状がなくても、数時間後や翌日に痛みや不調が現れることも少なくありません。そのため、少しでも首に異常を感じたら、安易に自己判断せず、ご自身の体の声に耳を傾けることが重要です。

2. むちうちの主な症状をチェック

むちうちの症状は、首や肩の痛みだけでなく、頭痛、めまい、手足のしびれ、さらには倦怠感や不眠といった多岐にわたる不調として現れることがあります。これらの症状は、事故や衝撃から時間が経ってから現れることも少なくありません。ご自身の体に異変を感じたら、どのような症状が、いつから、どのように現れているのかを具体的に把握することが大切です。ここでは、むちうちで現れやすい代表的な症状について詳しく解説していきます。

2.1 首や肩の痛みと可動域制限

むちうちの症状として最も多くの方が経験されるのが、首や肩の痛みです。この痛みは、首の筋肉や靭帯が損傷を受けることで発生します。痛み方や痛む場所は人それぞれ異なり、時間の経過とともに変化することもあります。

首の痛みは、鈍い重だるさから、特定の動作で鋭く走る痛みまで様々です。首の付け根や後頭部、肩甲骨の内側、肩全体に広がることもあります。また、首を動かせる範囲が狭くなる「可動域制限」も頻繁に見られます。例えば、左右に首を振り向けない、上を向けない、下を向けないといった状態です。これは、痛みを避けるために無意識に首の動きを制限してしまうことや、筋肉の緊張や炎症によって物理的に動きが妨げられることによります。

特に、寝返りを打つ時、パソコン作業をする時、物を持ち上げる時など、日常生活の特定の動作で痛みが増したり、首が動かしにくくなったりすることがあります。これらの症状は、放置すると慢性的な肩こりや首の痛みに繋がりやすいため、注意が必要です。

| 症状の種類 | 具体的な特徴と感覚 |

| 首の痛み | 後頭部から首の付け根にかけての重だるさ首を動かした時の鋭い痛みやズキズキとした痛み肩甲骨の内側や肩全体への放散痛首や肩の筋肉が張っているような感覚触れると痛む圧痛 |

| 肩の痛み | 首の付け根から肩にかけての凝りや張り腕を上げたり、荷物を持ったりする時の痛み肩甲骨周辺の違和感や重苦しさ |

| 可動域制限 | 首を左右に振り向けない、または振り向きにくい上を向く、下を向く動作が困難寝返りや振り返り動作での痛みと制限首を傾ける動作がしにくい |

2.2 頭痛、めまい、吐き気といった神経症状

むちうちによる衝撃は、首の骨や筋肉だけでなく、その周辺を通る神経や血管にも影響を及ぼすことがあります。その結果、首の痛みとは異なる、頭痛やめまい、吐き気といった神経系の症状が現れることがあります。これらは、首の奥深くにある自律神経の乱れや、脳への血流変化などが関係していると考えられています。

頭痛は、特に後頭部から側頭部にかけて締め付けられるような痛みや、重苦しい痛みが特徴です。市販の鎮痛剤が効きにくい場合や、日常的に頭痛が続く場合は、むちうちによる影響を疑う必要があります。めまいは、ふわふわとした浮遊感や、体がぐらぐらするような感覚、立ちくらみのような一過性のものなど、様々な形で現れます。乗り物酔いのような吐き気や実際に嘔吐してしまうケースもあり、これらの症状が同時に現れることも少なくありません。

これらの神経症状は、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。特に、車の運転中や高所での作業中などにめまいが起こると、思わぬ事故に繋がりかねません。症状が軽度であっても、見過ごさずに専門の判断を仰ぐことが重要です。

| 症状の種類 | 具体的な特徴と感覚 |

| 頭痛 | 後頭部から側頭部にかけての締め付けられるような痛み重苦しい、ズキズキとした拍動性の痛み首や肩の凝りと連動して悪化する目の奥が痛むような感覚 |

| めまい | ふわふわとした浮遊感や体が揺れるような感覚立ち上がった時に起こる立ちくらみ乗り物酔いのような感覚平衡感覚が不安定になる |

| 吐き気 | 胃の不快感やムカムカする感覚実際に嘔吐してしまう場合もある食欲不振や胃もたれ |

| その他の神経症状 | 目の疲れやかすみ、光がまぶしく感じる耳鳴りや耳の閉塞感嚥下(えんげ)困難(飲み込みにくい感覚) |

2.3 手足のしびれや脱力感

むちうちの衝撃が首の骨(頸椎)に影響を与え、そこから手足へと伸びる神経が圧迫されたり、炎症を起こしたりすると、手足にしびれや脱力感が生じることがあります。これは「神経根症状」と呼ばれることもあり、首のどの部分の神経が影響を受けているかによって、しびれや脱力感の現れる部位が異なります。

しびれは、指先、手のひら、腕、足など、様々な場所に現れます。ピリピリとした電気のような感覚、ジンジンとした痺れ、または感覚が鈍くなるといった症状が一般的です。ひどい場合には、触られている感覚がほとんどない「感覚鈍麻」の状態になることもあります。脱力感は、腕や手に力が入りにくくなる症状です。例えば、物を持ち上げようとしても落としてしまったり、握力が低下して瓶の蓋が開けられなくなったりすることがあります。足に脱力感がある場合は、歩行時にふらつきを感じたり、つまずきやすくなったりすることもあります。

これらの症状は、日常生活における動作に大きな支障をきたし、QOL(生活の質)を著しく低下させる可能性があります。特に、しびれや脱力感が広範囲にわたる場合や、徐々に悪化していると感じる場合は、早めに専門の判断を仰ぐことが非常に重要です。

| 症状の種類 | 具体的な特徴と感覚 |

| 手足のしびれ | 指先や手のひら、腕にかけてのピリピリ、ジンジンとした痺れ特定の指や手の部分のみに現れる感覚異常足の指先や足裏、ふくらはぎにかけての痺れ触覚が鈍くなる、冷たい・熱い感覚が分かりにくい長時間同じ姿勢でいると悪化する |

| 脱力感 | 腕や手に力が入りにくく、物を落としやすくなる握力の低下、細かい作業がしにくい足に力が入らず、歩行時にふらつく、つまずきやすい特定の筋肉が痩せてくる(筋萎縮) |

2.4 耳鳴り、倦怠感、不眠などの自律神経症状

むちうちの衝撃は、首の神経や血管だけでなく、体の機能を調整する「自律神経」にも影響を及ぼすことがあります。自律神経は、心臓の動き、呼吸、消化、体温調節、睡眠など、意識とは関係なく働く体の基本的な機能をコントロールしています。この自律神経のバランスが崩れると、非常に多様な症状が現れることがあり、これらを総称して「自律神経症状」と呼びます。

耳鳴りは、キーンという高音やザーという低い音など、様々な音として感じられます。常に鳴り続けることもあれば、疲労時やストレス時に強くなることもあります。倦怠感は、全身のだるさや疲労感が続き、休息をとってもなかなか回復しないことが特徴です。集中力の低下や意欲の減退にも繋がり、日常生活に大きな影響を与えます。不眠は、寝つきが悪くなる「入眠困難」、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」、朝早く目が覚めてしまう「早朝覚醒」など、様々な形で現れます。睡眠の質が低下すると、日中の倦怠感や集中力低下をさらに悪化させる悪循環に陥りやすくなります。

その他にも、動悸、発汗異常、手足の冷え、便秘や下痢といった消化器症状、眼精疲労、光がまぶしく感じる「光過敏」、音が響いて聞こえる「音過敏」、さらには気分の落ち込みや不安感といった精神的な不調として現れることもあります。これらの症状は、一見するとむちうちとは関係ないように思えるかもしれませんが、事故や衝撃後にこれらの不調を感じ始めた場合は、自律神経の乱れが原因である可能性も考慮に入れる必要があります。

| 症状の種類 | 具体的な特徴と感覚 |

| 耳鳴り | キーン、ザー、ブーンといった音が聞こえる片耳、または両耳で常に鳴り続ける疲労やストレスで症状が悪化する |

| 倦怠感 | 全身のだるさや疲労感が続く休息をとっても疲れが取れない集中力の低下、やる気が出ない体が重く感じる |

| 不眠 | 寝つきが悪い(入眠困難)夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)眠りが浅く、熟睡感がない |

| その他の自律神経症状 | 動悸、息苦しさ発汗異常(異常な汗をかく、汗をかきにくい)手足の冷え、しびれ感便秘や下痢、胃もたれなどの消化器症状眼精疲労、目の奥の痛み、光がまぶしく感じる音過敏(小さな音でも過敏に反応する)気分の落ち込み、不安感、イライラ |

2.5 むちうち症状が現れるタイミング

むちうちの症状は、事故や衝撃を受けた直後に現れるとは限りません。この点が、むちうちを理解する上で非常に重要なポイントとなります。多くの場合、事故直後は痛みを感じない、あるいは軽微な違和感程度で済むことがあります。これは、事故による精神的な興奮や緊張状態が、痛みの感覚を一時的に麻痺させてしまうためと考えられています。

しかし、数時間後、翌日、あるいは数日経ってから、首や肩の痛み、頭痛、めまい、しびれなどの症状が徐々に現れ始めることが非常に多いです。これを「遅発性症状」と呼びます。事故による筋肉や靭帯の損傷が時間とともに炎症を起こし、腫れや痛みが顕著になるためです。また、自律神経のバランスが崩れることによる症状も、時間差で現れることがあります。

そのため、「事故直後は何ともなかったから大丈夫」と自己判断してしまうのは大変危険です。時間が経ってから症状が現れても、それはむちうちによるものである可能性が高いのです。事故や衝撃を受けた場合は、たとえ自覚症状がなくても、数日間はご自身の体調の変化に注意を払い、異変を感じたら速やかに専門の判断を仰ぐことが、症状の悪化を防ぎ、早期回復へと繋がる第一歩となります。

| タイミング | 症状の現れ方と注意点 |

| 事故・衝撃直後 | 痛みや違和感をほとんど感じないことが多い精神的な興奮や緊張状態により、痛みが麻痺している可能性がある軽微な首の張りや違和感程度に留まることもあるこの段階で「大丈夫」と自己判断しないことが重要 |

| 数時間後~翌日 | 首や肩の痛み、重だるさ、可動域制限が徐々に現れ始める頭痛、めまい、吐き気などの神経症状が出始めることがある炎症が始まり、症状が顕著になることが多い |

| 数日~1週間後 | 症状がピークに達したり、新たな症状(しびれ、倦怠感など)が現れたりする自律神経症状(不眠、耳鳴りなど)が顕著になることもある日常生活に支障をきたすほどの症状に発展する可能性もあるこの時期に適切な対応を取ることが、慢性化を防ぐ上で非常に重要 |

3. その首の痛み、むちうち症状かも?自己診断チェックリスト

首の痛みや不調を感じたとき、それがむちうちによるものなのかどうか、不安に感じる方は少なくありません。特に、事故や衝撃を受けた記憶がある場合、ご自身の症状がむちうちと関連しているのかを知ることは、適切な対応を考える上で非常に重要です。

ここでは、ご自身の状態を客観的に見つめ直すための自己診断チェックリストをご用意しました。このチェックリストを通して、むちうちの可能性を検討し、今後の行動を考えるきっかけにしてください。

3.1 事故や衝撃の有無に関するチェック

むちうちの多くは、外部からの強い衝撃によって発生します。まずは、過去に首に負担がかかるような出来事があったかどうかを確認してみましょう。たとえ軽微な衝撃であっても、後から症状が現れることがありますので、心当たりのある場合は注意が必要です。

以下の項目に当てはまるものがあれば、「はい」にチェックを入れてください。

| 項目 | はい/いいえ |

| 過去数週間から数ヶ月の間に、自動車での追突事故や衝突事故に遭いましたか? | |

| 自転車やバイクに乗っている際に、転倒したり、他と接触したりした経験がありますか? | |

| スポーツ中に、激しい衝突や転倒によって首に強い衝撃を受けましたか? | |

| 日常生活で、階段から落ちる、高い場所から落ちるなど、不意な転落や転倒がありましたか? | |

| 頭部や首に、直接的な強い打撃や衝撃を受けたことがありますか? | |

| 上記のような出来事の後、首や肩に何らかの違和感や痛みを感じ始めましたか? | |

| 衝撃を受けた直後は何も感じなかったものの、数日経ってから首や肩に痛みが現れましたか? |

これらの項目に「はい」と答えた場合、むちうちの発生原因となる衝撃を受けた可能性が考えられます。特に、衝撃の程度に関わらず、後から症状が現れるケースも少なくありませんので、次の「現在のむちうち症状に関するチェック項目」も慎重に確認してください。

3.2 現在のむちうち症状に関するチェック項目

むちうちの症状は多岐にわたり、首や肩の痛みだけでなく、頭痛、めまい、手足のしびれなど、さまざまな形で現れることがあります。また、精神的な不調や自律神経の乱れとして現れることもあります。

ご自身の現在の状態を詳しくチェックし、当てはまるものがあれば「はい」にチェックを入れてください。症状の程度や出現頻度なども考慮しながら、正直に答えることが大切です。

| 項目 | はい/いいえ |

| 首の痛みや重だるさ、違和感が常にありますか? | |

| 首を特定の方向に動かすと痛みが強くなったり、動かしにくかったりしますか?(可動域制限) | |

| 肩や背中、肩甲骨のあたりに張りや痛みを感じますか? | |

| 後頭部やこめかみ、目の奥などに頭痛を感じることが頻繁にありますか? | |

| 立ち上がったときや頭を動かしたときに、めまいやふらつきを感じることがありますか? | |

| 吐き気や胃のむかつきを感じたり、食欲が低下したりしていますか? | |

| 手や腕にしびれやだるさ、脱力感を感じることがありますか? | |

| 耳鳴りがしたり、耳の奥に詰まったような閉塞感を感じたりしますか? | |

| 全身の倦怠感や疲労感が続き、以前よりも疲れやすくなりましたか? | |

| 夜、なかなか寝付けなかったり、途中で目が覚めてしまったりと、不眠の症状がありますか? | |

| 集中力が続かず、物忘れがひどくなったと感じることがありますか? | |

| 以前よりもイライラしやすくなったり、気分が落ち込んだりすることが増えましたか? | |

| これらの症状は、事故や衝撃を受けた後、すぐに現れましたか、それとも数日後、数週間後に現れましたか? | |

| 症状は時間帯によって変化したり、特定の動作で悪化したりしますか? |

むちうちの症状は、その種類や程度、現れるタイミングが人それぞれ異なります。特に、事故直後には症状がなくても、数日後や数週間後に現れる「遅発性」の症状も少なくありません。ご自身の身体の変化に注意を払い、些細なことでも見逃さないようにしましょう。

3.3 チェックリストの結果と行動指針

上記のチェックリストの結果はいかがでしたでしょうか。一つでも「はい」にチェックが入った場合、むちうちの症状が出ている可能性を考慮し、適切な対応を検討することが大切です。

特に、以下の点に当てはまる場合は、自己判断だけで済ませずに、専門知識を持つ施術者に相談することをおすすめします。

- 「事故や衝撃の有無に関するチェック」で複数の項目に「はい」と答えた方

- 「現在のむちうち症状に関するチェック項目」で、特に首や肩の痛みだけでなく、頭痛、めまい、吐き気、手足のしびれ、倦怠感、不眠といった神経症状や自律神経症状に複数の「はい」があった方

- 症状が日を追うごとに悪化している、または改善の兆しが見られない方

- 日常生活に支障をきたすほどの痛みや不調を感じている方

むちうちの症状は、放置すると慢性化したり、後遺症に発展したりするリスクがあります。早期に身体の状態を専門知識を持つ施術者に正確に把握してもらい、適切なケアやアドバイスを受けることが、症状の回復を早め、長期的な不調を防ぐ上で非常に重要です。

たとえ症状が軽度に見えても、時間が経ってから悪化することもあるため、「これくらいなら大丈夫だろう」と油断せず、早めの相談を検討してください。ご自身の身体のサインに真摯に向き合い、専門知識を持つ施術者のサポートを得ながら、安心して回復を目指しましょう。

4. むちうちが疑われる場合の適切な受診タイミングと診療科

首に痛みや違和感を感じたとき、それがむちうちによるものかもしれないと不安になることは自然なことです。そのような状況で最も大切なのは、適切なタイミングで専門家による評価を受けることです。自己判断で様子を見続けることは、症状の悪化や慢性化につながる恐れがあるため、慎重な行動が求められます。

4.1 早期受診が重要な理由

むちうちの症状は、事故や衝撃を受けてすぐに現れるとは限りません。数時間後、あるいは数日経ってから痛みや不調を感じ始めることも珍しくありません。しかし、症状が現れたらできるだけ早く専門家のもとを訪れることが、その後の回復に大きく影響します。

早期に専門家による評価を受けることで、現在の身体の状態を正確に把握し、適切なケアを早期に開始できます。これにより、炎症が広がるのを抑えたり、筋肉の過緊張が慢性化するのを防いだりすることが期待できます。また、早期に適切なアドバイスを受けることで、日常生活での注意点や、症状を悪化させないための過ごし方を知ることができます。

さらに、むちうちの症状は、見た目では分かりにくい内部の損傷が原因であることも少なくありません。専門的な検査を通じて、神経の圧迫や靭帯の損傷など、自己判断では見過ごしがちな問題を発見できる可能性があります。早期にこれらの問題を特定し、適切な対応を始めることは、症状の慢性化を防ぎ、後遺症のリスクを低減するために極めて重要であると言えるでしょう。

もし、あなたが軽い衝撃だと感じていても、後から症状が現れる可能性を考慮し、少しでも違和感があれば早めに専門家にご相談ください。早期の行動が、結果としてあなたの身体の負担を軽減し、スムーズな回復への第一歩となります。

4.2 むちうちの症状を感じたら何科を受診すべきか

むちうちの症状は、首の痛みだけでなく、頭痛、めまい、吐き気、手足のしびれなど多岐にわたるため、どこを受診すべきか迷う方も多いかもしれません。このような症状を感じた場合、まずは首や脊椎、神経系に特化した専門的な知識と経験を持つ方々が在籍し、詳細な検査や診断が可能な施設を訪れることをお勧めします。

これらの施設では、あなたの身体の状態を正確に把握するために、問診や触診に加え、必要に応じて専門的な検査が行われることがあります。例えば、首の骨や関節の状態、神経の走行などを詳しく確認するための検査を通じて、痛みの原因や損傷の程度を特定します。正確な診断は、その後の適切なケア計画を立てる上で不可欠であり、症状の改善に向けた最も重要なステップとなります。

専門家による診断を受けることで、あなたの症状がむちうちによるものなのか、それとも他の原因によるものなのかを明確にできます。また、むちうちであると診断された場合でも、その具体的なタイプや重症度に応じた適切なアドバイスやケアの方針が示されます。首の痛みや神経症状に不安を感じたら、まずは専門的な評価を受けられる場所を選び、身体の専門家にご相談ください。そこで得られる情報は、あなたの回復に向けた大切な指針となるでしょう。

4.3 受診時に伝えるべきこと

専門家による評価を受ける際、あなたの症状や状況を正確に伝えることは、適切な診断とケア計画のために非常に重要です。以下の項目について、できるだけ詳しく具体的に伝える準備をしておくと良いでしょう。

| 項目 | 伝えるべき内容の例 |

| 事故や衝撃の状況 | いつ、どこで、どのようにして衝撃を受けたのかを具体的に伝えます。例えば、自動車の追突事故であれば、どの方向から衝撃を受けたか、シートベルトの着用状況、車体の損傷具合なども参考になります。 |

| 症状の発生タイミング | 衝撃を受けてから、いつ頃からどのような症状が現れ始めたのかを伝えます。すぐに痛みが出たのか、数時間後、あるいは数日経ってからなのかなど、時間的な経過が重要です。 |

| 具体的な症状 | 首や肩の痛み、頭痛、めまい、吐き気、手足のしびれ、脱力感、耳鳴り、倦怠感、不眠など、現在感じている全ての症状を具体的に伝えます。痛みの種類(ズキズキ、ジンジンなど)や強さ、頻度も詳しく説明しましょう。 |

| 痛みの部位と広がり | 痛みが首のどのあたりを中心に感じられるのか、肩や背中、腕、指先にまで広がっているかなど、痛みの範囲を具体的に示します。 |

| 症状の変化 | 特定の動作(首を動かす、重いものを持つなど)で症状が悪化するか、安静にしていると楽になるかなど、症状が変化する状況を伝えます。時間帯による変化もあれば伝えてください。 |

| 日常生活への影響 | 症状によって、日常生活でどのような困りごとがあるかを伝えます。例えば、仕事や家事に支障が出ているか、睡眠が十分に取れないかなど、具体的な状況を説明します。 |

| 既往歴と服用中の薬 | 過去に首や肩、背中に関する怪我や病気がある場合は伝えます。現在服用している薬があれば、その種類も報告しましょう。 |

これらの情報を正確に伝えることで、専門家はあなたの状態をより深く理解し、適切な診断と、あなたに合ったケア計画を立てることが可能になります。些細なことと感じる情報でも、診断の手がかりとなる場合がありますので、遠慮なく伝えるようにしてください。また、疑問に感じることや不安な点があれば、遠慮せずに質問し、納得のいく説明を受けることが大切です。

5. むちうちの症状を放置するとどうなる?

むちうちの症状は、事故や衝撃直後には軽微に感じられることもありますが、決して軽視してはいけません。適切な対応を怠り、症状を放置してしまうと、一時的な不調にとどまらず、長期にわたる苦痛や生活への深刻な影響を及ぼす可能性があります。ここでは、むちうち症状を放置した場合に起こりうる具体的なリスクについて詳しく解説いたします。

5.1 むちうち症状の慢性化のリスク

むちうちの症状は、適切な処置や安静が確保されないと、急性期を過ぎても痛みが引かず、慢性的な状態へと移行する危険性があります。通常、むちうちの痛みは数週間から数ヶ月で軽減していくことが多いですが、放置することでその期間が不必要に長引いたり、痛みの質が変化したりすることが考えられます。

慢性化の原因としては、炎症が完全に収まらないまま、あるいは神経組織が継続的に刺激を受け続けることなどが挙げられます。また、痛みがあるために体を動かすことを避けがちになり、結果として首や肩周りの筋肉が硬直し、血行不良が悪化するという悪循環に陥ることも少なくありません。このような状態が続くと、痛みが脳に記憶されやすくなり、わずかな刺激でも痛みを感じやすくなる「痛みの過敏化」を引き起こすこともあります。

慢性的な痛みは、単に不快なだけでなく、日常生活の様々な側面に影響を及ぼし、精神的な負担も増大させます。早期の適切な対応が、このような慢性化を防ぐ上で極めて重要になります。

| 症状の期間 | 適切な対応をした場合 | 症状を放置した場合 |

| 数日〜数週間 | 炎症が徐々に治まり、痛みが軽減し始めます | 痛みが持続または悪化し、日常生活に支障が出始めます |

| 数週間〜数ヶ月 | 適切なケアやリハビリテーションにより機能回復が進みます | 痛みが固定化し、首や肩の動きが悪くなることがあります |

| 数ヶ月以上 | ほとんどの症状が改善し、通常の生活に戻ります | 慢性痛に移行し、日常生活の質が著しく低下する可能性があります |

5.2 後遺症に発展する可能性

むちうちの症状を放置することは、単なる痛みの慢性化にとどまらず、より深刻な後遺症へと発展するリスクをはらんでいます。後遺症とは、適切なケアを続けても症状が改善せず、機能障害として残ってしまう状態を指します。特に神経組織への影響が大きかった場合、その可能性は高まります。

5.2.1 神経根症状の進行

首の骨の間から出る神経が圧迫されたり損傷したりすると、その神経が支配する範囲に症状が現れます。初期には軽微なしびれやだるさ程度であっても、放置することで手や腕への強いしびれ、感覚の麻痺、さらには筋力の低下を引き起こすことがあります。物を掴む力が弱くなったり、細かい作業が困難になったりするなど、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。

5.2.2 自律神経症状の悪化

むちうちによって首の周りにある自律神経が影響を受けると、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気、倦怠感、不眠といった症状が現れることがあります。これらは「バレ・リュー症候群」と呼ばれることもあります。症状を放置すると、これらの自律神経の乱れが固定化し、常に体調不良に悩まされる状態になる可能性があります。集中力の低下や精神的な不安定さにもつながり、生活の質を大きく損ねてしまいます。

5.2.3 脊髄症状のリスク

極めて稀ではありますが、むちうちの衝撃が強く、脊髄そのものに損傷や圧迫が生じた場合、さらに重篤な後遺症につながる可能性があります。手足の広範囲にわたるしびれや麻痺、歩行困難、排泄機能の障害など、身体の基本的な機能にまで影響が及ぶことがあります。このような状態は早期の適切な対応がなければ、回復が非常に困難になる場合があります。

5.3 日常生活への影響

むちうちの症状を放置することは、身体的な苦痛だけでなく、日々の生活の質(QOL)を著しく低下させることにつながります。痛みや不調が続くことで、これまで当たり前に行っていた活動が困難になったり、精神的な負担が増大したりする可能性があります。

| 影響を受ける側面 | 具体的な影響 |

| 身体活動 | 首や肩の痛み、可動域制限により、運動や趣味活動の制限が生じます。長時間のデスクワークや運転が困難になり、仕事の効率が低下する場合があります。重いものを持つ、上を見上げるなどの動作が困難になります。 |

| 精神面 | 慢性的な痛みや不調がストレスとなり、不安感、イライラ、抑うつ状態を引き起こすことがあります。集中力の低下や記憶力の低下を感じることがあり、仕事や学習に影響が出ます。不眠や倦怠感により、常に疲労感を感じるようになります。 |

| 社会生活 | 症状のために外出を控えたり、人との交流が億劫になったりして、社会的な孤立感を覚えることがあります。家族や友人との関係にも影響を及ぼし、理解が得られないことでさらに精神的な負担が増すこともあります。仕事や学業に支障が出ることで、キャリアプランや将来設計にも影響が出る可能性があります。 |

これらの影響は、単一で起こるだけでなく、互いに複雑に絡み合い、負のスパイラルを生み出すことがあります。例えば、身体活動の制限が精神的な落ち込みを招き、それがさらに痛みを増幅させるという具合です。このような状態に陥る前に、症状の早期発見と適切な対応がいかに重要であるかをご理解いただければ幸いです。

6. むちうちの基本的な治療と回復までの流れ

むちうちの症状が現れた際、適切な治療と回復への道のりを理解することは、不安を軽減し、前向きに症状と向き合うために非常に重要です。ここでは、むちうちの基本的な治療方針と、回復までの一般的な流れについて詳しく解説します。

6.1 急性期のむちうち治療

むちうちを発症してすぐの時期、特に受傷から数日間は炎症や痛みが最も強く現れる急性期です。この期間の対応が、その後の回復に大きな影響を与えます。

6.1.1 初期の対応と安静の重要性

むちうちが疑われる場合、まず何よりも安静にすることが最も重要です。無理に首を動かしたり、重いものを持ったりするような動作は、炎症を悪化させ、症状を長引かせる原因となります。日常生活での活動をできる限り制限し、首や肩に負担がかからない姿勢を保つよう心がけてください。

早期に専門機関を受診し、適切な診断と初期対応を受けることが、症状の悪化を防ぎ、スムーズな回復への第一歩となります。専門家は、症状の程度や種類に応じて、今後の治療方針を提案してくれます。

6.1.2 炎症や痛みを和らげるアプローチ

急性期のむちうちでは、炎症と痛みを効果的に管理することが重要です。具体的なアプローチとしては、以下のようなものが考えられます。

- 冷却療法:受傷直後から数日間は、炎症を抑えるために患部を冷やすことが有効です。冷湿布やアイスパックなどをタオルで包み、首や肩に当てて使用します。ただし、長時間冷やしすぎると血行が悪くなる可能性があるため、適度な時間で休憩を挟むようにしてください。

- 電気療法:低周波や高周波などの電気刺激を用いて、痛みの軽減や筋肉の緊張緩和を図るアプローチです。専門機関で、症状に合わせて適切な方法が選ばれます。

- 手技療法:炎症が落ち着き始めた段階で、専門家による gentle な手技を用いて、首や肩周りの筋肉の緊張を和らげ、血液循環を促進することがあります。ただし、急性期の強い炎症があるうちは、刺激が強すぎると症状を悪化させる可能性があるため、慎重な判断が必要です。

これらのアプローチは、専門家の判断のもと、個々の症状に合わせて選択されます。自己判断で無理な処置を行うことは避け、必ず専門機関の指示に従ってください。

6.1.3 適切な固定と保護

首の動きを制限し、安静を保つために、頸椎カラー(ソフトカラー)が使用されることがあります。これは、首を安定させ、不必要な動きから保護することで、痛みの軽減や回復の促進を目的とします。ただし、長期間の固定は、かえって首の筋肉を弱らせたり、可動域の制限を引き起こしたりする可能性があるため、使用期間や方法は専門家の指示に従うことが重要です。

また、日常生活においても、首に負担がかからないよう、枕の高さや椅子の背もたれの利用など、姿勢に配慮した工夫を取り入れることが大切です。スマートフォンやパソコンの使用時にも、首が前に突き出ないよう注意し、適度な休憩を挟むようにしましょう。

6.2 慢性期のむちうち治療とリハビリテーション

急性期の炎症や痛みが落ち着いてきたら、症状の根本的な改善と再発防止を目指し、慢性期のリハビリテーションへと移行します。この段階では、単に痛みを抑えるだけでなく、身体機能の回復と日常生活へのスムーズな復帰を目標とします。

6.2.1 症状の改善に向けた段階的な施術

慢性期では、首や肩周りの筋肉の緊張やこわばりを和らげ、血行を促進するための様々な施術が行われます。これには、以下のようなものが含まれます。

- 温熱療法:患部を温めることで、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげ、痛みを軽減する効果が期待できます。ホットパックや温湿布などが用いられます。

- 手技療法:専門家による丁寧な手技を用いて、硬くなった筋肉や関節の動きを改善し、身体のバランスを整えます。個々の症状や身体の状態に合わせて、適切な圧や方向で施術が行われます。これにより、首や肩の可動域の改善、血行促進、神経機能の正常化を目指します。

- 電気療法:急性期と同様に、慢性期でも電気刺激を用いて、深部の筋肉にアプローチし、血行促進や鎮痛効果を促すことがあります。特に、筋肉の深部にまで届くタイプの電気療法は、慢性的なこわばりに対して有効な場合があります。

- ストレッチング:硬くなった筋肉や靭帯をゆっくりと伸ばし、首や肩の可動域を改善します。専門家の指導のもと、正しい方法で行うことが重要です。無理なストレッチはかえって症状を悪化させる可能性があるため、注意が必要です。

これらの施術は、段階的に進められ、症状の改善度合いに応じて内容が調整されます。無理なく、着実に身体機能を回復させていくことが大切です。

6.2.2 運動療法と生活指導

むちうちの回復には、運動療法が非常に重要です。専門家の指導のもと、首や肩周りの筋肉を強化し、柔軟性を高めるためのエクササイズを行います。これには、以下のような目的があります。

- 筋力強化:首を支える筋肉を強化することで、首の安定性が向上し、再発防止に繋がります。特に、深層部のインナーマッスルを鍛えることが重要です。

- 可動域の改善:硬くなった関節や筋肉を動かすことで、首の動きをスムーズにし、日常生活での動作を楽にします。

- 姿勢の改善:正しい姿勢を保つことで、首への負担を軽減し、症状の悪化を防ぎます。特に、猫背やストレートネックの改善は、長期的な首の健康に寄与します。

また、日常生活における生活指導も欠かせません。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用、不適切な睡眠姿勢など、首に負担をかける習慣を見直すことが求められます。専門家から、正しい姿勢の保ち方や、作業環境の改善、ストレス軽減のためのアドバイスを受けることで、回復を早め、再発を防ぐことができます。例えば、PCモニターの高さ調整、椅子の選び方、適切な枕の使用などが挙げられます。

6.2.3 心身のケアとストレス管理

むちうちの症状は、身体的な痛みだけでなく、精神的なストレスも引き起こしやすいものです。痛みや不調が続くことで、不安感、イライラ、不眠といった精神的な症状が現れることも少なくありません。このような心身の不調は、自律神経の乱れにも繋がり、回復を遅らせる要因となることがあります。

そのため、治療と並行して、心身のケアやストレス管理も重要です。リラックスできる時間を持つ、趣味に没頭する、十分な睡眠をとる、バランスの取れた食事を心がけるなど、日々の生活の中でストレスを軽減する工夫を取り入れましょう。温かいお風呂にゆっくり浸かる、軽いウォーキングをする、瞑想を取り入れるなども有効です。また、症状や回復に対する不安がある場合は、専門機関のカウンセリングなどを利用することも有効です。

6.3 回復までの期間の目安

むちうちの症状が回復するまでの期間は、その程度や個人の状態によって大きく異なります。しかし、一般的な目安を知ることで、治療への見通しを立てやすくなります。

6.3.1 一般的な回復期間

多くの場合、むちうちの症状は数週間から数ヶ月で改善に向かいます。軽度のむちうちであれば、数日から数週間で痛みが和らぎ、日常生活に支障がなくなることもあります。しかし、症状が重い場合や、適切な初期対応が遅れた場合は、数ヶ月から半年、あるいはそれ以上の期間を要することもあります。

回復の過程は、以下の表のように整理できます。

| 期間の目安 | 特徴と対応 |

| 数日~2週間 | 急性期。強い痛みや炎症が中心。安静を最優先し、冷却や適切な固定で炎症を抑えることが重要です。専門機関での初期対応が回復を左右します。この時期は、無理な運動や刺激を避けるべきです。 |

| 2週間~3ヶ月 | 亜急性期~慢性期への移行。痛みが和らぎ始め、可動域の制限や筋肉のこわばりが残ることがあります。温熱療法や手技療法、軽い運動療法が導入され、身体機能の回復を目指します。徐々に日常生活での活動を増やしていきますが、無理は禁物です。 |

| 3ヶ月以上 | 慢性期。症状が長引く場合は、身体機能の回復だけでなく、生活習慣の見直しやストレス管理など、多角的なアプローチが必要です。運動療法や姿勢改善、心身のケアが中心となります。症状の波があることもありますが、諦めずに継続的なケアが重要です。 |

6.3.2 症状や個人差による違い

回復期間には、以下のような要因が影響します。

- 受傷時の衝撃の大きさ:衝撃が大きかったほど、組織の損傷が大きく、回復に時間がかかる傾向があります。

- 症状の種類と重症度:神経症状(手足のしびれ、脱力感など)が強い場合や、自律神経症状(めまい、耳鳴り、倦怠感など)が顕著な場合は、回復が長引くことがあります。

- 年齢や基礎疾患:高齢の方や、もともと首や肩に問題があった方は、組織の回復力が低下している可能性があり、回復に時間がかかることがあります。

- 初期対応と継続的な施術:早期に適切な専門機関を受診し、指示された施術やリハビリテーションを継続して行うことが、回復を早める鍵となります。途中で自己判断で中断すると、症状が慢性化するリスクが高まります。

- 精神的な要因:痛みに対する不安やストレスが強いと、脳が痛みを強く感じやすくなり、回復が遅れることがあります。心身のバランスを保つことが大切です。

6.3.3 早期回復のための心がけ

むちうちからの早期回復を目指すためには、以下の点を心がけることが重要です。

- 専門家の指示を遵守する:自己判断で施術を中断したり、無理な活動をしたりすることは避け、専門家の指導に忠実に従ってください。専門家はあなたの身体の状態を最もよく理解しています。

- リハビリテーションを継続する:症状が改善してきたと感じても、再発防止のためにも、指示された運動療法やストレッチを継続して行うことが大切です。特に、首周りの筋肉の安定性を高めるエクササイズは、長期的な健康維持に繋がります。

- 生活習慣を見直す:首に負担をかける姿勢や習慣を改善し、十分な休息と栄養を摂ることで、身体の自然治癒力を高めます。バランスの取れた食事は、組織の修復に必要な栄養素を供給します。

- ストレスを管理する:精神的なストレスは、痛みを増幅させたり、回復を遅らせたりする要因となります。リラックスできる時間を作り、心身のバランスを保ちましょう。深呼吸や軽い運動も有効です。

むちうちの回復は一進一退を繰り返すこともありますが、焦らず、根気強く治療に取り組むことが、最終的な回復へと繋がります。不安なことや疑問に感じることがあれば、遠慮なく専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしてください。

7. まとめ

むちうちの症状は、首や肩の痛みだけでなく、頭痛、めまい、しびれ、さらには自律神経症状など多岐にわたります。事故直後には症状がなくても、数日〜数週間後に現れるケースも少なくありません。症状を放置すると慢性化や後遺症につながるリスクがあるため、少しでも異変を感じたら、自己判断せずに早期に専門医を受診することが非常に重要です。適切な診断と治療を受けることで、回復への道筋が見えてきます。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

店舗情報

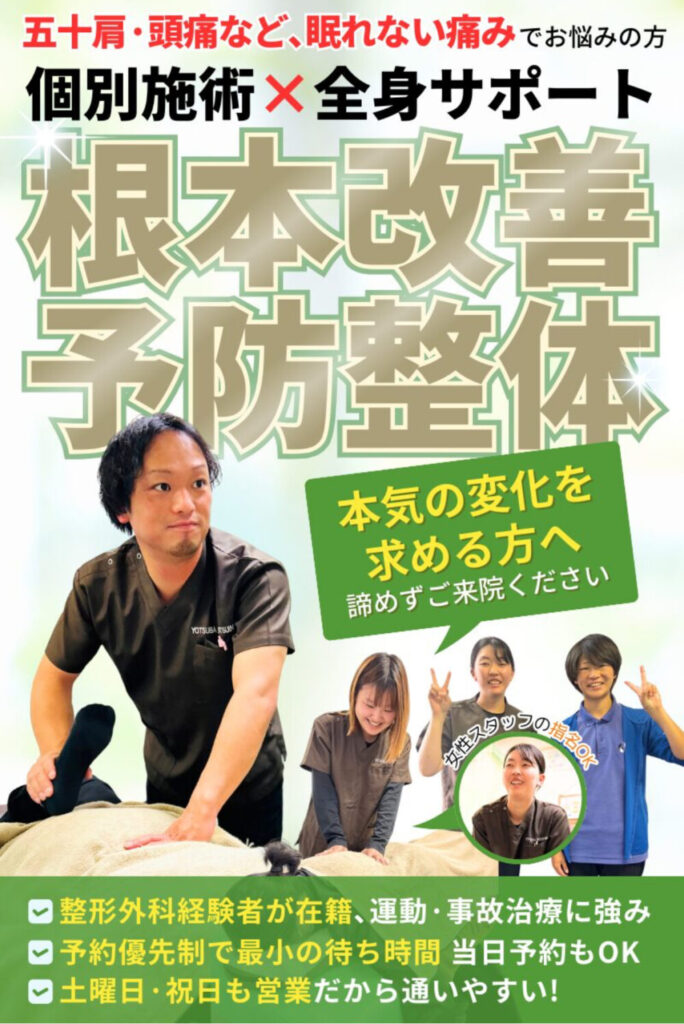

店舗名よつば整骨院/よつば整体院

代表髙橋 勇輝(たかはし ゆうき)

住所〒020-0851

岩手県盛岡市向中野7丁目1−36グレース向中野103

駐車場あり

地図を見る

営業時間9:00〜12:00/14:30〜19:30

火·金·土曜は18時まで通し営業

詳細はこちら

休診日日曜・祝日

アクセス盛岡南ICから2.5km

イオンモール盛岡南から1.3km

しゃぶしゃぶ温野菜 盛岡南店さん近く

TEL 019-681-2280

施術中はお電話に出られません。

留守番電話に「お名前」「お電話番号」をお残しください。

こちらから折り返しご連絡させていただきます。

営業時間

よつば整骨院/よつば整体院は 「 当日予約OK 完全予約制 」 です。

| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:00 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 14:30〜19:30 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 9:00〜18:00 | – | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | 休 | 休 |

9:00〜12:00/14:30〜19:30

火・金・土曜日は18:00まで通し営業となります

コメントを残す