交通事故後のつらい「むちうち」で、痛みや不安を感じていませんか?この記事では、むちうちの症状を正しく理解し、早期に痛みをなくすための治療法、あなたに合った治療機関の選び方、そして自賠責保険の賢い活用術まで、回復に必要な情報を網羅しています。最短で日常生活を取り戻すために、専門家と連携しながら実践できる5つのステップを具体的に解説。後遺症を残さず、安心して過ごせる未来へ向けた道筋を、ぜひここで見つけてください。

1. むちうちとは 症状と種類を理解する

交通事故に遭われた際、多くの方が経験される可能性があるのが「むちうち」と呼ばれる症状です。この言葉は、一般的に広く知られていますが、実は正式な傷病名ではありません。交通事故の衝撃によって首が鞭のようにしなり、首やその周辺の組織に様々な影響が生じる状態の総称として使われています。むちうちは、その症状が多岐にわたり、また発生のメカニズムも複雑であるため、ご自身の状態を正確に理解することが回復への第一歩となります。

この章では、むちうちの主な症状や見過ごされがちなサイン、そしてその種類と正式な診断名について詳しく解説していきます。ご自身の身体にどのような変化が起きているのかを把握し、適切なケアへと繋げるための基礎知識を深めていきましょう。

1.1 むちうちの主な症状と見過ごされがちなサイン

むちうちの症状は、首や肩の痛みだけにとどまらず、非常に多様です。交通事故の衝撃によって、首の骨(頸椎)だけでなく、周囲の筋肉、靭帯、神経、血管などが損傷を受けることで、様々な不調が現れることがあります。これらの症状は、事故直後には感じられず、数日後や数週間後に遅れて現れるケースも少なくありません。そのため、事故に遭われた直後は何ともなくても、後から現れるサインを見逃さないことが非常に重要です。

以下に、むちうちでよく見られる主な症状と、特に注意すべき見過ごされがちなサインをまとめました。ご自身の身体の状態と照らし合わせながら確認してみてください。

1.1.1 むちうちの主な症状

むちうちの代表的な症状は、首や肩に関連するものです。これらは、衝撃によって直接的に影響を受けた部位に現れることが多いため、比較的気づきやすい症状と言えます。

| 症状の種類 | 具体的な状態と特徴 |

| 首の痛み | 首を動かすと痛む、特定の方向へ動かしにくい、首の後ろや横にズキズキとした痛みや重だるさを感じる。寝返りや起床時に特に痛みを感じることもあります。 |

| 肩や背中のこり・痛み | 首の痛みと連動して、肩や背中上部に強いこりや張りが生じる。慢性的なだるさや重さを伴うこともあります。 |

| 頭痛 | 後頭部から首筋にかけての痛みが多いですが、側頭部や前頭部に広がることもあります。吐き気を伴うこともあり、日常生活に大きな影響を及ぼします。 |

| めまい・ふらつき | 立ち上がった時や頭を動かした時に、ふわふわとした浮遊感やグラグラするようなめまいを感じることがあります。平衡感覚が不安定になることもあります。 |

| 吐き気・食欲不振 | 自律神経の乱れや頭痛に伴い、吐き気や胃の不快感が生じることがあります。食欲が低下し、全身の倦怠感に繋がることもあります。 |

| 耳鳴り | キーンという高音や、ジーという低音の耳鳴りが継続的に聞こえることがあります。集中力の低下や不眠の原因となることもあります。 |

| 腕や手のしびれ・だるさ | 首から腕、手にかけての神経が圧迫されることで、ピリピリとしたしびれや、腕全体の脱力感、だるさを感じることがあります。細かい作業がしにくくなることもあります。 |

これらの症状は、むちうちの代表的なものであり、一つだけでなく複数同時に現れることも珍しくありません。症状の程度や組み合わせは、個人の状態によって大きく異なります。

1.1.2 見過ごされがちなむちうちのサイン

むちうちの症状の中には、事故直後には自覚しにくく、時間が経ってから現れるものや、一見すると交通事故とは関係ないように思えるものもあります。これら見過ごされがちなサインに気づくことが、早期回復のためには非常に重要です。

| サインの種類 | 具体的な状態と特徴 |

| 遅れて現れる痛みやこり | 事故直後は興奮状態のため痛みを感じにくいことが多く、数日後から徐々に首や肩の痛み、こりが強くなることがあります。 |

| 自律神経の乱れによる症状 | 全身の倦怠感・疲労感: 十分な休息をとっても疲れが取れない、常に体がだるいと感じることがあります。不眠・睡眠障害: 寝つきが悪くなる、夜中に何度も目が覚める、熟睡感が得られないなどの症状が現れることがあります。集中力・記憶力の低下: 仕事や勉強に集中できない、物忘れが多くなるなど、認知機能に影響が出ることがあります。イライラ・気分の落ち込み: 些細なことで感情的になる、気分が沈みがちになるなど、精神的な不安定さを感じることがあります。眼精疲労: 目の奥が重い、かすむ、光がまぶしく感じるなど、目の疲れが慢性化することがあります。 |

| 顔や顎の不調 | 顎関節の痛みや、口を開けにくい、噛み合わせの違和感、顔面のしびれなどが現れることがあります。 |

| 天候による症状の悪化 | 低気圧の接近や雨の日など、天候の変化によって頭痛や身体の痛みが強くなることがあります。 |

これらのサインは、一見するとむちうちとは結びつきにくいかもしれませんが、交通事故による身体への影響が原因である可能性も十分に考えられます。事故後、少しでも体調に異変を感じたら、放置せずに専門機関に相談することが大切です。早期に適切なケアを開始することで、症状の悪化を防ぎ、回復を早めることができます。

1.2 むちうちの種類と診断名 頸椎捻挫について

「むちうち」という言葉は、交通事故による首の負傷全般を指す総称であり、医学的な正式名称ではありません。専門機関では、症状や損傷部位に応じて、いくつかの診断名が用いられます。その中でも最も一般的な診断名が「頸椎捻挫」です。

むちうちがどのような状態を指すのか、そして具体的な診断名がどのように分類されるのかを理解することで、ご自身の状態をより深く把握し、適切なケアを選択するための手助けとなります。

1.2.1 「むちうち」の一般的な分類と「頸椎捻挫」

交通事故の衝撃によって首に生じる損傷は、その影響が及ぶ範囲や症状の現れ方によって、大きくいくつかのタイプに分類されます。これらのタイプは、診断名として区別され、それぞれに応じたケアが検討されます。

| むちうちのタイプ(診断名) | 特徴と主な症状 |

| 頸椎捻挫型(最も一般的) | 首の骨(頸椎)を支える筋肉や靭帯が損傷を受け、炎症を起こしている状態です。主な症状:首や肩の痛み、こり首の可動域の制限(動かしにくさ)頭痛(特に後頭部から首筋にかけて)首を動かした時の痛みむちうち全体の約80%を占めると言われており、多くの方がこのタイプに該当します。 |

| 神経根症状型 | 頸椎から分岐して腕や手に向かう神経の根元(神経根)が、炎症や圧迫を受ける状態です。主な症状:首や肩の痛みに加え、腕や手のしびれ、だるさ、脱力感特定の神経が圧迫されることで、左右どちらか一方の腕や手に症状が出やすい感覚異常(触覚の鈍麻や過敏) |

| バレ・リュー症状型 | 首の周りを通る自律神経や椎骨動脈(脳へ血液を送る血管)が損傷や圧迫を受け、自律神経のバランスが乱れる状態です。主な症状:めまい、耳鳴り、吐き気眼精疲労、視力低下全身の倦怠感、不眠、集中力低下精神的な不安定さ(イライラ、気分の落ち込み)発汗異常首の痛みよりも、自律神経系の症状が強く現れることが特徴です。 |

| 脊髄症状型 | 交通事故の衝撃により、頸椎の中を通る重要な神経の束である脊髄が損傷を受ける状態です。主な症状:下半身のしびれや歩行困難排泄機能の障害両腕や両手のしびれ、麻痺非常に稀なケースですが、重篤な症状を伴うため、早期の専門家による評価が不可欠です。 |

これらの分類は、症状の現れ方や損傷部位を理解するためのものであり、複数のタイプが複合して現れることもあります。特に、頸椎捻挫型が最も一般的であり、首や肩の痛み、頭痛が主な症状として現れます。

1.2.2 頸椎捻挫の発生メカニズム

頸椎捻挫は、主に交通事故の際の急激な衝撃によって発生します。特に、追突事故では、停車中の車に後方から衝突されることで、体が前方に押し出される一方、頭部は慣性でその場にとどまろうとします。この時、首は一瞬にして大きく後方に反り返り、直後に急激に前方にしなります。この一連の動きが、まるで鞭がしなるように見えることから「むちうち」という通称が生まれました。

この急激な動きによって、首の骨である頸椎に過度な負担がかかり、頸椎を支える筋肉や靭帯が引き伸ばされたり、部分的に断裂したりすることがあります。これが炎症を引き起こし、痛みやこり、可動域の制限などの症状として現れるのです。また、この衝撃が神経や血管にも影響を及ぼし、しびれやめまいといった多様な症状を引き起こす原因となります。

むちうちの症状は、事故の衝撃の大きさや衝突の方向、個人の体格や姿勢、さらには事故時の車のシートベルトの装着状況など、様々な要因によって異なります。そのため、一概に「この症状が出たらむちうち」と断定することは難しく、ご自身の身体の変化に注意深く向き合い、専門家による適切な評価を受けることが重要です。

2. 交通事故後のむちうち治療 早期発見と対応の重要性

交通事故に遭われた際、たとえ見た目に大きな外傷がなくても、身体には予想以上の衝撃が加わっていることが少なくありません。特に「むちうち」は、事故直後には自覚症状がなくても、数日後や数週間後に痛みや不調が現れるケースが多く、その早期発見と適切な対応が、その後の回復に大きく影響します。この章では、交通事故後のむちうち治療において、なぜ早期の対応が重要なのか、そして事故直後に具体的にどのような行動を取るべきかについて詳しく解説いたします。

むちうちの症状は、首の痛みや肩のこりだけでなく、頭痛、めまい、吐き気、耳鳴り、手足のしびれ、倦怠感など多岐にわたります。これらの症状が事故から時間が経ってから現れる「遅発性症状」の特性を持つため、事故直後に「何ともない」と感じても、決して軽視してはいけません。早期に専門家による診断と治療を開始することで、症状の慢性化を防ぎ、回復を早めることが可能になります。また、適切な初期対応は、後の補償問題においても重要な役割を果たします。

2.1 事故直後にすべきこと 警察と医療機関への連絡

交通事故に遭遇した直後は、混乱や動揺から冷静な判断が難しい状況に陥りがちです。しかし、この初期対応が、その後の治療の進行や補償問題に決定的な影響を与えることを理解しておくことが大切です。特に重要なのは、警察への連絡と、自覚症状の有無にかかわらず医療機関を受診することです。

まず、警察への連絡は、法律上の義務であり、これを怠ると交通事故証明書が発行されません。交通事故証明書は、保険会社への手続きや、事故との因果関係を証明する上で不可欠な書類となります。警察官による現場検証(実況見分)は、事故状況を客観的に記録し、後に生じる可能性のあるトラブルを防ぐ上で非常に重要です。事故の状況を正確に伝え、記録に残してもらうようにしましょう。もし、警察への届け出が遅れると、事故と身体の不調との因果関係が不明確になり、補償が受けられなくなるリスクが高まります。

次に、医療機関への受診です。「痛みがないから大丈夫」と自己判断することは、むちうち治療において最も危険な行為の一つと言えます。むちうちの症状は、事故から数時間後、あるいは数日後に現れることが非常に多く、これを「遅発性症状」と呼びます。事故直後に何ともなくても、身体は大きな衝撃を受けている可能性があり、時間の経過とともに炎症が進行し、痛みやしびれ、めまい、頭痛といった症状が出始めることがあります。

事故後、できる限り速やかに医療機関を受診し、専門家による診察を受けることが重要です。これにより、身体の異常を早期に発見し、適切な診断を受けることができます。この際の診断書は、警察への提出はもちろん、保険会社に治療費や慰謝料などを請求する際の重要な証拠となります。もし事故から時間が経ってから症状が出た場合、事故との因果関係を証明することが難しくなり、補償を受けられないリスクが高まります。専門家による早期の診断は、症状の悪化を防ぎ、よりスムーズな回復へとつながる第一歩となるのです。

また、受診の際には、事故の状況、受傷時の姿勢、衝撃の方向、現在の身体の状態や感じている不調(些細なことでも)を、できるだけ詳しく伝えるようにしてください。これらの情報が、正確な診断と適切な治療計画を立てる上で非常に役立ちます。特に、事故の瞬間、首がどのように動いたか、どのような衝撃を受けたかといった具体的な状況は、むちうちの診断において重要な手がかりとなります。

事故直後にやるべきことを以下の表にまとめました。これらの対応を冷静かつ迅速に行うことが、ご自身の身体の回復と、正当な補償を受けるために不可欠です。

| 項目 | 詳細と重要性 |

| 警察への連絡 | 法律上の義務であり、交通事故証明書の発行に不可欠です。 交通事故証明書がないと、保険会社への手続きが大幅に遅れたり、補償が受けられない可能性があります。 現場での実況見分により、事故状況が客観的に記録され、後のトラブル防止に役立ちます。 |

| 医療機関への受診 | 自覚症状がなくても、必ず受診してください。むちうちの症状は遅れて現れることが多いため、早期の診断が非常に重要です。 専門家による診断書は、警察や保険会社への重要な証拠となります。 早期に身体の状態を把握し、適切な治療を開始することで、回復を早め、後遺症のリスクを低減できます。 |

| 加害者との情報交換 | 氏名、連絡先(電話番号、メールアドレス)、住所、加入している保険会社名、車両ナンバーなどを正確に控えてください。 後の示談交渉や連絡のために必要です。この情報を正確に記録しておくことで、スムーズな手続きが可能になります。 |

| 現場の記録 | 事故現場の写真撮影(車両の損傷、道路状況、信号、標識、事故車両の位置関係など)は、事故状況を証明する有力な証拠となります。 ドライブレコーダーがある場合は、映像を速やかに保存してください。 目撃者がいれば、連絡先を控えておくと良いでしょう。これらの記録は、事故状況の客観的な証拠として非常に重要です。 |

| 自身の保険会社への連絡 | ご自身が加入している自動車保険会社にも、速やかに事故の報告をしてください。 今後の手続きやアドバイスを受けることができます。ご自身の保険の特約(弁護士費用特約など)が利用できる場合もあります。 |

2.2 医療機関での初期診断 むちうちの正確な把握

交通事故後のむちうち治療において、初期診断の正確さは、その後の治療方針、回復期間、そして最終的な補償にまで大きな影響を与えます。専門家による初期診断では、単に「むちうちである」という事実だけでなく、どのようなタイプのむちうちであるか、他の重篤な損傷が隠れていないか、神経症状の有無などを詳細に確認することが目的です。このプロセスを通じて、身体の状態を正確に把握し、最適な治療計画を立てるための基礎を築きます。

初期診断のプロセスは、主に以下の要素で構成されます。これらの段階を丁寧に進めることで、むちうちの症状を深く理解し、適切な対応へとつなげます。

- 問診

専門家は、事故の状況(いつ、どこで、どのような形で衝突したか)、受傷時の体の向きや衝撃の方向、事故後の症状の出現時期や変化、過去の病歴などを詳しくお伺いします。特に、痛みやしびれ、めまい、吐き気、耳鳴り、倦怠感など、現在感じているすべての不調を具体的に伝えることが重要です。些細な症状でも、むちうちの診断や治療方針に役立つ情報となることがあります。事故の衝撃がどのように身体に影響したかを詳細に伝えることで、専門家はより正確な状況を把握できます。 - 視診・触診

首や肩、背中などの患部の状態を専門家が目視で確認し、触れて確認します。腫れや変形、皮膚の色、筋肉の緊張具合、圧痛(押すと痛みを感じる部位)の有無などを丁寧に調べます。これにより、痛みの原因となっている部位や、炎症の程度を把握します。また、首の可動域(どれくらい動かせるか)も確認し、制限があるかどうかも重要な判断材料となります。 - 神経学的検査

むちうちによって神経が圧迫されたり損傷したりすると、手足のしびれや筋力低下、感覚異常などの神経症状が現れることがあります。これらの症状を確認するために、専門家は反射テスト、筋力テスト、感覚テストなどを行います。これにより、神経への影響の有無や程度を評価し、治療の必要性を判断します。神経症状は、むちうちの中でも特に注意が必要な症状であり、その正確な把握がその後の治療に大きく影響します。 - 画像検査(必要に応じて専門機関で実施)

むちうちの診断では、一般的にレントゲン検査が行われることが多いです。レントゲンは骨の異常(骨折や脱臼など)を確認するために有効です。また、より詳細な神経や軟部組織(椎間板、靭帯、筋肉など)の状態を確認するために、必要に応じて提携している専門機関でMRI検査やCT検査が推奨されることもあります。これらの画像検査は、むちうち以外の重篤な損傷を除外し、正確な診断を下す上で非常に重要な役割を果たします。特に、神経の圧迫や椎間板の損傷が疑われる場合には、MRI検査が有効な情報を提供します。

これらの検査を通じて、専門家はむちうちの具体的な診断名(多くの場合「頸椎捻挫」と診断されます)を確定し、その症状の程度や種類を正確に把握します。診断書には、これらの診断結果が詳細に記載され、今後の治療計画の基礎となるだけでなく、保険会社との交渉において重要な根拠となります。診断書は、事故との因果関係を証明し、適切な補償を受けるための重要な書類となるため、その内容をしっかり確認することも大切です。

初期診断でむちうちの正確な状態を把握することは、単に痛みを和らげるだけでなく、将来的な後遺症のリスクを最小限に抑え、最短での回復を目指す上で最も重要な第一歩と言えるでしょう。自己判断せずに、必ず専門家による適切な診断を受けるようにしてください。早期の正確な診断が、安心できる治療と回復への道を開きます。

3. むちうち治療の選択肢 病院と整骨院の選び方

交通事故によるむちうちの治療は、症状や回復段階によってさまざまな選択肢があります。ご自身の状態に最も適した治療機関を選ぶことは、早期回復と後遺症を残さないために非常に重要です。ここでは、主な治療機関である病院と整骨院、それぞれの特徴と、あなたに合った選び方のポイントを詳しく解説いたします。

3.1 整形外科での専門的なむちうち治療

むちうちの治療において、専門の医療機関は正確な診断と医学的なアプローチを提供します。交通事故直後や、痛みが強い急性期には、専門の医療機関での受診が特に推奨されます。

これらの機関では、まずレントゲンやMRIなどの画像検査を通じて、骨や神経の状態を詳細に確認します。これにより、むちうち以外の重篤な損傷がないかを確認し、症状の原因を客観的に特定することが可能です。画像診断に基づき、炎症を抑えるための薬物療法や、痛みを和らげるための物理療法、そして段階的なリハビリテーションが計画的に進められます。

専門の医療機関での治療は、科学的根拠に基づいたアプローチが特徴です。症状の経過を定期的に評価し、必要に応じて治療計画を調整しながら、身体全体の回復をサポートします。また、事故との因果関係を明確にするための診断書作成など、補償問題に関する書類の準備も行うことができます。

神経症状が疑われる場合や、痛みがなかなか改善しない場合には、専門の医療機関での詳細な検査と治療が不可欠です。ご自身の症状がどの段階にあるのか、どのような治療が最適なのかを、専門的な視点から判断してもらうことが、むちうちからの回復には欠かせません。

3.2 整骨院での手技によるむちうち治療

整骨院は、手技療法を中心とした身体の調整を通じて、むちうちの症状緩和と回復をサポートする治療機関です。特に、筋肉の緊張や関節の歪み、身体のバランスの乱れからくる痛みや不調に対して、その効果が期待されます。

整骨院での治療では、まず丁寧なカウンセリングと触診によって、患者さん一人ひとりの身体の状態や痛みの原因を詳しく把握します。その後、手技によるマッサージやストレッチ、関節の調整などを組み合わせ、筋肉の緊張を和らげ、血行を促進し、身体が本来持っている自然治癒力を高めることを目指します。

また、整骨院では、日常生活での姿勢や動作に関するアドバイスも積極的に行われます。むちうちの回復には、治療だけでなく、日々の生活習慣の見直しが重要であるため、セルフケアの指導も回復への大きな手助けとなります。患者さんの症状や回復の段階に合わせて、運動療法や物理療法も取り入れながら、きめ細やかなサポートを提供します。

痛みの緩和や可動域の改善、そして身体の歪みの調整を目的とする場合、整骨院での手技による治療は有効な選択肢となります。身体に直接触れることで得られる安心感や、継続的なケアを受けやすいという点も、整骨院の大きな特徴です。

3.3 あなたに合った治療機関を見つけるポイント

むちうちの治療機関を選ぶ際には、ご自身の症状の種類、治療への期待、通いやすさなど、いくつかのポイントを考慮することが大切です。複数の選択肢を比較検討し、納得のいく治療機関を選ぶことが、スムーズな回復への第一歩となります。

以下に、病院と整骨院の主な特徴を比較し、あなたに合った治療機関を見つけるためのヒントをまとめました。

| 項目 | 専門の医療機関(病院)の主な特徴 | 整骨院の主な特徴 |

| 治療アプローチ | 詳細な画像診断に基づく医学的治療、薬物療法、物理療法、注射など | 手技による身体の調整、運動療法、物理療法、姿勢指導など |

| 得意とする症状 | 炎症が強い急性期、神経症状の鑑別、客観的な診断が必要な場合、骨折や脱臼の確認 | 筋肉や関節の不調、身体の歪み、自然治癒力の促進、可動域の改善 |

| 治療の進め方 | 専門的な検査に基づき、全身状態を考慮した治療計画を立てる | 身体の状態を直接確認し、個別の施術を継続的に行う |

| 通院のしやすさ | 診療時間や予約状況によるが、専門性の高い治療を受けられる | 比較的通いやすく、日常生活に合わせたケアを受けやすい |

| 相談のしやすさ | 病状に関する専門的な相談、診断書の発行など、法的な側面も含む | 身体の痛みや不調について気軽に相談でき、日々のケアに関するアドバイスも充実 |

治療機関を選ぶ際には、まずご自身の現在のむちうちの症状がどのような状態にあるのかを把握することが重要です。強い痛みやしびれ、めまいなどの症状がある場合は、まず専門の医療機関で正確な診断を受けることをお勧めします。その上で、診断結果に基づき、必要に応じて整骨院での手技療法を併用するなど、多角的なアプローチを検討することも有効です。

また、治療方針や説明の分かりやすさも重要なポイントです。治療内容や期間、今後の見通しについて、納得がいくまで丁寧に説明してくれる機関を選ぶようにしましょう。通院のしやすさや、治療機関の雰囲気も、継続的な治療には影響します。実際に足を運び、相談してみることで、ご自身に合った場所を見つけることができるでしょう。

最終的には、ご自身の症状と治療への希望に最も合致する治療機関を選ぶことが、むちうちからの回復への最短ルートとなります。不安な点や疑問点は、遠慮なく治療機関に相談し、安心して治療に専念できる環境を整えてください。

4. 最短で痛みをなくすための5つのステップ むちうち回復への道

交通事故によって負ってしまったむちうちの痛みは、日常生活に大きな影響を及ぼし、心身ともに負担となるものです。しかし、適切なステップを踏んで治療に取り組むことで、その痛みから解放され、元の生活を取り戻すことは十分に可能です。ここでは、むちうちの症状を最短で和らげ、回復へと導くための具体的な5つのステップを詳しく解説いたします。これらのステップを一つひとつ丁寧に進めることが、あなたの回復への近道となるでしょう。

4.1 ステップ1 専門医による正確な診断と治療計画の策定

むちうち治療の最初の、そして最も重要なステップは、専門家による正確な診断を受けることです。交通事故後、症状が軽微に感じられても、必ず専門の医療機関を受診し、詳細な検査と診断を受けるようにしてください。むちうちは、事故直後には自覚症状がなくても、時間が経過してから痛みや不調が現れるケースが少なくありません。そのため、早期の診断が非常に重要になります。

専門家は、問診を通じて事故の状況や現在の症状を詳しく聞き取り、触診によって首や肩、背中の状態を確認します。また、必要に応じてレントゲン撮影やMRI検査などの画像診断を行い、骨や神経、軟部組織に損傷がないかを詳細に調べます。これらの検査を通じて、むちうちの正確な種類や重症度、合併している可能性のある他の損傷を特定することが、その後の適切な治療計画を立てる上で不可欠です。

診断が確定したら、あなたの症状や生活習慣、回復目標に合わせたオーダーメイドの治療計画が策定されます。この計画には、痛みの緩和を目的とした初期治療、機能回復を目指すリハビリテーション、そして日常生活での注意点などが盛り込まれます。治療計画は、専門家と患者様が共に理解し、協力して進めていくべきものです。疑問や不安があれば、遠慮なく専門家に相談し、納得のいく形で治療を進めていきましょう。

初期の段階で適切な診断を受け、効果的な治療計画を立てることが、むちうちの長期化を防ぎ、早期回復を実現するための鍵となります。自己判断で治療を遅らせたり、不十分な治療で済ませたりすることは、症状の悪化や後遺症のリスクを高めることにつながりかねません。

4.2 ステップ2 症状に応じた適切なリハビリテーションの継続

むちうち治療において、リハビリテーションは回復の核心をなす重要な要素です。初期の痛みが和らいできた段階で、専門家の指導のもと、症状に応じた適切なリハビリテーションを継続することが、首や肩の機能回復、そして痛みの再発防止につながります。

リハビリテーションには、主に次のような方法があります。

| リハビリテーションの種類 | 主な内容と目的 |

| 手技療法 | 専門家による手を使った施術です。硬くなった筋肉をほぐし、血行を促進することで、痛みの緩和や関節の可動域改善を目指します。個々の症状に合わせた丁寧な施術が特徴です。 |

| 物理療法 | 温熱療法、電気療法、超音波療法などを用いて、痛みの軽減や炎症の抑制、筋肉の緊張緩和を図ります。血流を改善し、自然治癒力を高める効果も期待できます。 |

| 運動療法 | 症状の改善に合わせて、段階的にストレッチや軽い筋力トレーニングを行います。首や肩の柔軟性を高め、周囲の筋肉を強化することで、頸椎の安定性を向上させ、再発を予防します。専門家の指導のもと、正しいフォームで行うことが重要です。 |

リハビリテーションは、急性期と慢性期でアプローチが異なります。急性期には、痛みを軽減し炎症を抑えることを最優先とし、安静を保ちながら物理療法や軽度な手技療法が行われることが多いです。痛みが落ち着いてきた慢性期には、徐々に運動療法を取り入れ、首や肩の機能回復を目指します。

リハビリテーションを継続することの重要性は、単に痛みをなくすだけでなく、首や肩の本来の動きを取り戻し、日常生活での不便を解消することにあります。自己判断でリハビリを中断したり、無理な運動を行ったりすることは、かえって症状を悪化させる原因となることがあります。必ず専門家の指示に従い、焦らず、しかし着実にリハビリを進めていきましょう。自宅でできる簡単なストレッチなども、専門家から指導を受け、日々の生活に取り入れることをお勧めします。

4.3 ステップ3 日常生活での姿勢と動作の見直しとセルフケア

むちうちの回復を早めるためには、専門的な治療やリハビリテーションだけでなく、日常生活における姿勢や動作の見直し、そして積極的なセルフケアが非常に重要です。私たちの普段の習慣が、知らず知らずのうちに首や肩に負担をかけ、回復を妨げていることがあります。

まず、正しい姿勢を意識することから始めましょう。長時間同じ姿勢でいることが多いデスクワークでは、モニターの位置を調整したり、椅子に深く座って背筋を伸ばしたりすることが大切です。スマートフォンを使用する際も、首を深く傾けすぎないように注意し、目線の高さで操作するよう心がけてください。寝具も重要な要素です。首のカーブに合った枕を選び、快適な睡眠環境を整えることで、寝ている間の首への負担を軽減できます。

次に、首や肩に負担をかけない動作を習慣化しましょう。重いものを持つ際は、腕だけでなく体全体を使って持ち上げる、急な首のひねりや振り向き動作を避けるなど、意識的に動作をゆっくりと丁寧に行うことが大切です。特に、車の運転時や家事を行う際には、無理な姿勢や動作を避けるよう心がけてください。

自宅でできるセルフケアも、回復をサポートする上で非常に有効です。例えば、温熱療法は血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果があります。蒸しタオルや温湿布、入浴などを利用して、首や肩を温めてみましょう。ただし、炎症が強い急性期には冷却が推奨されることもありますので、専門家の指示に従ってください。また、専門家から指導された簡単なストレッチや軽い体操を毎日継続することも、筋肉の柔軟性を保ち、血行を改善する上で効果的です。これらのセルフケアは、痛みがあるときに無理に行うのではなく、症状が落ち着いているときに、心地よい範囲で行うことが肝心です。

日常生活での小さな意識の変化と継続的なセルフケアが、むちうちからのスムーズな回復を力強く後押しします。自分の体と向き合い、無理なくできる範囲で、これらの習慣を生活に取り入れていきましょう。

4.4 ステップ4 精神的なストレスの管理と十分な休養

むちうちの痛みは、身体的なものだけでなく、精神的な側面にも大きな影響を及ぼすことがあります。交通事故のショック、痛みが続くことへの不安、日常生活への支障などから、ストレスを感じやすくなるのは自然なことです。しかし、このストレスが、さらに痛みを増幅させたり、回復を遅らせたりする原因となることもあります。

そのため、むちうち治療においては、精神的なストレスを適切に管理し、十分な休養を取ることが、身体の回復と同じくらい重要になります。ストレスは、自律神経のバランスを乱し、筋肉の緊張を高め、血行不良を引き起こすことがあります。これが、むちうちの痛みを慢性化させる一因となる可能性も指摘されています。

ストレス管理のためには、まずリラックスできる時間と環境を意識的に作ることが大切です。例えば、好きな音楽を聴く、読書をする、アロマテラピーを取り入れる、軽い瞑想をするなど、自分に合ったリラックス方法を見つけて実践してみましょう。また、趣味に没頭する時間を持つことや、友人や家族と会話をすることも、気分転換になり、ストレス軽減につながります。

そして、何よりも重要なのが、十分な休養を取ることです。睡眠は、身体が回復するための大切な時間です。夜更かしを避け、質の良い睡眠を確保するよう心がけてください。痛みで寝つきが悪い場合は、専門家に相談し、適切なアドバイスを求めることも有効です。また、日中も無理をせず、疲労を感じたら積極的に休憩を取るようにしましょう。仕事や家事など、どうしても無理をしてしまいがちな状況であっても、自分の身体の声に耳を傾け、休む勇気を持つことが、結果的に早期回復へとつながります。

精神的な負担が大きいと感じる場合は、一人で抱え込まず、信頼できる家族や友人、あるいは専門家(心理カウンセラーなど)に相談することも検討してください。心と体の両面からアプローチすることで、むちうちからの回復をよりスムーズに進めることができるでしょう。

4.5 ステップ5 専門家と連携した補償問題の解決

むちうちの治療に専念し、心身ともに安心して回復に努めるためには、交通事故に伴う補償問題も適切に解決しておくことが不可欠です。治療費や休業補償、慰謝料など、金銭的な不安があると、それが精神的なストレスとなり、治療効果に悪影響を及ぼす可能性があります。

交通事故の補償は、主に自賠責保険や任意保険によって行われます。これらの保険制度を理解し、適切に活用することが重要です。しかし、保険の手続きや示談交渉は複雑で専門的な知識を要するため、専門家と連携して進めることを強くお勧めします。

補償問題解決のための主なステップは以下の通りです。

| ステップ | 内容 | 専門家との連携 |

| 1. 事故状況の確認と連絡 | 事故発生後、警察への連絡とともに、加入している保険会社にも速やかに連絡します。相手方の情報も正確に把握しておくことが重要です。 | 保険会社への連絡は自身で行いますが、その後の手続きについては専門家のアドバイスが有効です。 |

| 2. 治療の継続と記録 | むちうちの治療を継続し、診断書、領収書、治療経過の記録などをすべて保管します。これらは補償を受ける上で重要な証拠となります。 | 治療機関の専門家は、診断書や治療証明書の発行で協力してくれます。 |

| 3. 損害額の算定 | 治療費、休業補償、通院交通費、慰謝料など、発生した損害額を正確に算定します。 | 行政書士や弁護士などの専門家は、適正な損害額の算定や保険会社との交渉において、あなたの代理人として強力なサポートを提供します。 |

| 4. 示談交渉 | 保険会社との間で、損害賠償額についての交渉を行います。提示された金額が適正かどうかを判断し、必要に応じて増額交渉を行います。 | 専門家が交渉を代行することで、より有利な条件での解決を目指せます。法律的な知識がないと、不利な条件で示談してしまうリスクがあります。 |

| 5. 示談成立と支払い | 交渉がまとまれば示談が成立し、合意した賠償金が支払われます。 | 示談書の内容確認など、最終段階まで専門家がサポートします。 |

これらのプロセスを通じて、治療に専念できる環境を整えることが、むちうちからの回復を早める上で非常に重要です。特に、後遺症が残る可能性がある場合や、保険会社との交渉が難航する場合には、早期に交通事故問題に詳しい専門家(行政書士や弁護士など)に相談することをお勧めします。専門家は、あなたの権利を守り、適正な補償を受けられるよう、全力でサポートしてくれるでしょう。

5. むちうち治療期間の目安と後遺症対策

交通事故によるむちうちの治療は、痛みの軽減だけでなく、後遺症を残さずに日常生活に復帰することを最終的な目標とします。そのためには、治療期間の目安を理解し、適切な対策を講じることが非常に重要です。この章では、一般的な治療期間の目安や回復のサイン、そして後遺症を未然に防ぐための具体的な注意点と予防策について詳しく解説いたします。

5.1 一般的なむちうちの治療期間と回復のサイン

むちうちの治療期間は、その症状の重さや個人の体質、事故の状況、さらには治療の開始時期や継続性によって大きく異なります。一概に「〇日で完治する」と言い切ることは難しく、あくまで目安として捉えることが大切です。しかし、一般的な傾向を理解しておくことは、治療へのモチベーション維持や不安の軽減につながります。

むちうちの症状は、事故直後の急性期から、徐々に痛みが和らぎ回復に向かう回復期、そして症状が固定される症状固定期へと移行していきます。

- 急性期(事故直後から数週間)

事故直後から数日~数週間は、炎症が強く、首や肩の痛み、頭痛、めまい、吐き気などの症状が強く現れる時期です。この期間は、無理な動きを避け、安静にすることが重要です。専門家による初期の診断と、炎症を抑えるための適切な処置が不可欠となります。 - 回復期(数週間から数ヶ月)

急性期の炎症が落ち着き、徐々に痛みが和らいでくる時期です。この期間には、専門家と相談しながら、徐々にリハビリテーションを開始し、首や肩の可動域を広げたり、筋力を回復させたりすることが中心となります。日常生活での姿勢や動作に気を配り、セルフケアも積極的に取り入れることが回復を早める鍵となります。 - 症状固定期(数ヶ月から半年以上)

治療を継続しても、それ以上症状の改善が見込めなくなった状態を「症状固定」と呼びます。この状態に至るまでの期間は個人差が大きく、軽度であれば数ヶ月で症状固定となることもありますが、重度の場合や適切な治療が遅れた場合は、半年から1年以上かかることもあります。症状固定と判断された場合でも、痛みの管理や日常生活での工夫は継続的に必要となる場合があります。

具体的な治療期間の目安を以下の表にまとめました。これはあくまで一般的な傾向であり、ご自身の症状や状況に合わせて専門家と相談し、治療計画を立てることが最も重要です。

| むちうちの重症度 | 主な症状の傾向 | 一般的な治療期間の目安 |

| 軽度 | 首や肩のこり、軽度の痛み、違和感。日常生活への影響は比較的少ない。 | 数週間から2~3ヶ月程度 |

| 中度 | 首や肩の強い痛み、頭痛、めまい、腕への放散痛やしびれ。日常生活や仕事に支障が出る場合がある。 | 3ヶ月から6ヶ月程度 |

| 重度 | 広範囲にわたる激しい痛み、しびれ、筋力低下、自律神経症状(吐き気、耳鳴り、倦怠感など)。日常生活が著しく困難になる。 | 6ヶ月から1年以上かかる場合も |

回復のサインとしては、首や肩の痛みが徐々に軽減していくこと、首の可動域が広がり、スムーズに動かせるようになること、頭痛やめまい、吐き気などの付随症状が和らぐこと、そして日常生活での動作が楽になり、以前のように活動できるようになることなどが挙げられます。これらのサインを感じ始めたら、専門家と相談しながら、リハビリテーションの強度を調整したり、日常生活での活動量を増やしたりしていくことが望ましいでしょう。

治療期間中は、症状が一時的に悪化したり、回復が停滞したりする時期もあります。そのような時でも、決して諦めずに専門家と密に連携を取り、適切な治療とセルフケアを継続することが、最終的な回復へとつながります。自己判断で治療を中断することは、症状の慢性化や後遺症のリスクを高めることになりますので、絶対に避けてください。

5.2 後遺症を残さないための注意点と予防策

むちうちの治療において最も重要な目標の一つは、将来にわたって後遺症を残さないことです。後遺症とは、治療を継続しても症状が完全に回復せず、身体に残ってしまった痛みや機能障害のことを指します。慢性的な首の痛み、肩こり、頭痛、めまい、しびれ、倦怠感、自律神経失調症など、多岐にわたる症状が後遺症として残る可能性があります。これらの後遺症は、日常生活の質を著しく低下させるだけでなく、精神的な負担も大きいため、徹底した予防策を講じることが求められます。

後遺症を残さないための最も重要なポイントは、事故直後からの早期かつ継続的な適切な治療です。初期の対応が不十分であったり、症状が軽くなったからといって自己判断で治療を中断したりすると、後々症状が慢性化し、後遺症へと移行するリスクが高まります。

具体的な注意点と予防策を以下に示します。

- 専門家による正確な診断と治療計画の遵守

事故後すぐに専門機関を受診し、むちうちの正確な診断を受けることが何よりも重要です。その診断に基づき、専門家が立てた治療計画に沿って、指示された頻度と期間で治療を継続することが後遺症予防の第一歩となります。症状の変化は細かく専門家に伝え、治療内容を適宜見直してもらいましょう。 - 症状に応じた適切なリハビリテーションの継続

急性期を過ぎ、炎症が落ち着いてきたら、専門家の指導のもとで段階的にリハビリテーションを開始することが不可欠です。首や肩の可動域を回復させ、筋力を強化することで、再発防止や後遺症予防につながります。無理のない範囲で、自宅でのセルフケアとしての運動も取り入れましょう。 - 日常生活での姿勢と動作の見直しとセルフケア

治療期間中はもちろん、回復後も、日常生活での姿勢や動作に意識を向けることが大切です。長時間同じ姿勢を避け、定期的に休憩を取り、ストレッチを行う習慣をつけましょう。パソコン作業やスマートフォンの使用時にも、首に負担がかからないような工夫が必要です。また、入浴などで体を温めたり、適切な休息を取ったりするセルフケアも、血行促進や疲労回復に役立ち、後遺症予防につながります。 - 精神的なストレスの管理と十分な休養

むちうちによる身体的な痛みだけでなく、事故後の精神的なショックや、治療への不安、仕事や生活への影響など、精神的なストレスも回復を妨げる大きな要因となります。十分な睡眠をとり、リラックスできる時間を作るなど、ストレスを適切に管理することが重要です。必要であれば、専門家や信頼できる人に相談し、精神的なサポートを求めることも検討しましょう。 - 治療の中断を避ける

「少し痛みが和らいだから」「仕事が忙しいから」といった理由で、自己判断で治療を中断することは最も危険な行為の一つです。見た目には症状が軽くなったように見えても、内部の組織が完全に回復していない場合が多く、治療を中断することで症状が再燃したり、慢性化したりする可能性が高まります。必ず専門家と相談し、治療終了の判断を仰ぐようにしてください。 - 補償問題の適切な解決

治療の継続には、自賠責保険などの適切な補償が非常に重要です。治療費や休業補償、慰謝料などが適切に支払われることで、経済的な不安なく治療に専念できます。万が一、症状固定と診断され、後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害の認定を受けるための手続きも必要になります。これらの補償問題についても、専門家と連携し、適切な手続きを進めることが、精神的な負担を軽減し、治療に集中できる環境を整える上で不可欠です。

後遺症のリスクを高める行動と、それを避けるための対策を以下の表にまとめました。これらの点を意識して、日々の生活と治療に取り組んでください。

| 後遺症のリスクを高める行動 | 後遺症を避けるための対策 |

| 自己判断による治療中断 | 専門家と相談し、指示された期間、治療を継続する。 |

| 無理な姿勢や動作の継続 | 日常生活での姿勢や動作を見直し、首に負担をかけない工夫をする。 |

| 専門家のアドバイスを無視した自己流のケア | 専門家の指導に基づいたリハビリテーションとセルフケアを行う。 |

| 精神的ストレスの放置 | 十分な休養を取り、ストレスを適切に管理する。必要であれば専門家に相談する。 |

| 事故後の早期対応の遅れ | 事故直後から速やかに専門機関を受診し、診断と治療を開始する。 |

| 痛みを我慢して無理をしてしまう | 痛みが強い場合は無理せず安静にし、専門家に相談して適切な処置を受ける。 |

むちうちからの回復は、決して簡単な道のりではありませんが、適切な知識と継続的な努力によって、後遺症を残さずに回復する可能性を最大限に高めることができます。ご自身の身体と真摯に向き合い、専門家との二人三脚で、健康な未来を取り戻しましょう。

6. むちうち治療と保険 自賠責保険の活用術

交通事故によるむちうちの治療は、身体的な負担だけでなく、経済的な不安も伴うことがあります。しかし、ご安心ください。交通事故の被害者を守るための自賠責保険という制度があります。この章では、自賠責保険の仕組みや適用範囲、そして治療費、慰謝料、休業補償といった補償内容について詳しく解説いたします。自賠責保険を適切に活用し、安心して治療に専念できるよう、ぜひご一読ください。

6.1 自賠責保険の仕組みと適用範囲

交通事故に遭われた際、治療費や損害賠償に関する不安は大きいものです。しかし、自賠責保険は、交通事故の被害者を救済することを目的とした国の強制保険であり、多くのケースで治療費などの補償を受けることが可能です。

6.1.1 自賠責保険とは

自賠責保険は、正式名称を「自動車損害賠償責任保険」といい、すべての自動車やバイクの所有者に加入が義務付けられている保険です。この保険の最大の目的は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるようにすることにあります。そのため、加害者が任意保険に加入していなくても、自賠責保険から一定の補償が受けられます。被害者の立場からすると、安心して治療を受けるための大切な制度であると言えます。

自賠責保険は、人身事故による損害のみを補償対象としています。物損事故(車の修理費用など)は対象外となりますので、この点は注意が必要です。むちうちのような人身傷害を伴う事故の場合に、その治療にかかる費用や、それに伴う精神的・経済的損失を補償してくれる仕組みです。

6.1.2 自賠責保険の適用範囲

自賠責保険は、交通事故によって生じた人身損害に対して適用されます。具体的には、治療費、休業補償、慰謝料、そして重い後遺障害が残った場合の逸失利益や介護費用、死亡事故における葬儀費用や逸失利益などが主な補償内容です。これらの補償にはそれぞれ上限額が定められていますが、一般的なむちうち治療においては、十分な範囲をカバーできることがほとんどです。

自賠責保険は、加害者の保険会社を通じて請求するのが一般的ですが、加害者が保険に加入していない場合や、ひき逃げなどで加害者が不明な場合でも、「政府の保障事業」という制度を通じて補償を受けることが可能です。ただし、手続きが複雑になる場合もありますので、専門家と相談しながら進めることをおすすめします。

また、ご自身の過失割合が低い場合、治療機関での治療費を自賠責保険でまかなうことで、自己負担なく治療に専念できるという大きなメリットがあります。事故後、早期に治療を開始し、適切な補償を受けられるよう、自賠責保険の適用について確認することが重要です。

6.2 治療費 慰謝料 休業補償の基礎知識

むちうち治療を進める上で、自賠責保険からどのような補償が受けられるのか、具体的な内容を理解しておくことは非常に大切です。ここでは、治療費、慰謝料、休業補償のそれぞれについて、その基礎知識を詳しく解説します。

6.2.1 治療費について

自賠責保険では、交通事故による怪我の治療にかかる費用が補償されます。これには、治療機関での診察料、検査費用、投薬費用、そしてリハビリテーション費用などが含まれます。むちうちの場合、長期にわたる通院やリハビリが必要となることも少なくありませんが、これらの費用は自賠責保険でまかなわれることが一般的です。

また、治療機関への通院にかかる交通費も補償の対象となります。公共交通機関を利用した場合の運賃や、自家用車を利用した場合のガソリン代などが該当します。領収書を保管しておくなど、後から請求できるように準備しておくことが重要です。

治療費の請求は、原則として加害者が加入している保険会社に対して行います。治療機関が直接保険会社に請求する「一括対応」という形がとられることが多いため、ご自身で費用を立て替えることなく治療を受けられる場合がほとんどです。しかし、治療期間や治療内容によっては、保険会社との間で調整が必要になることもありますので、疑問点があればその都度確認し、安心して治療に専念できる環境を整えましょう。

6.2.2 慰謝料について

交通事故による怪我は、身体的な痛みだけでなく、精神的な苦痛も伴います。自賠責保険では、この精神的苦痛に対する補償として慰謝料が支払われます。慰謝料は、入通院の期間や日数に応じて算出されるのが一般的です。

慰謝料の算出には、自賠責保険の基準が用いられます。具体的には、治療期間の長さや、実際に治療機関に通院した日数などが考慮されます。むちうちの症状が長引き、通院が継続することで、慰謝料の金額も変動する可能性があります。そのため、症状がある限りは中断せず、適切な治療を継続することが大切です。

慰謝料は、治療が終了し、損害額が確定した段階で、他の損害賠償金と合わせて請求されることが一般的です。精神的な負担を少しでも軽減し、治療に専念するためにも、慰謝料についても正しく理解しておくことが重要です。

6.2.3 休業補償について

交通事故によるむちうちで仕事ができなくなり、収入が減少してしまった場合、自賠責保険から休業補償が支払われます。これは、事故による怪我のために働けなかった期間の収入の減少分を補償するものです。

休業補償の対象となるのは、会社員、パート・アルバイト、自営業者など、事故によって実際に収入が減少したすべての方です。過去の収入や、事故前の平均的な収入を基に算出されます。休業補償を請求する際には、治療機関からの診断書や、勤務先からの休業証明書、給与明細などの書類が必要となりますので、日頃から整理して保管しておくことをおすすめします。

休業補償は、事故前の収入を完全にカバーするものではない場合がありますが、経済的な不安を軽減し、治療に専念するための大切な支えとなります。特にむちうちの場合、症状によっては安静が必要となり、一時的に仕事から離れざるを得ない状況も考えられます。このような時に、休業補償があることで、安心して回復に努めることができるでしょう。

6.2.4 その他の補償

自賠責保険では、治療費、慰謝料、休業補償以外にも、状況に応じて様々な補償が用意されています。例えば、入院が必要となった場合の入院雑費や、看護が必要な場合の看護料などが該当します。また、事故によって重い後遺障害が残ってしまった場合には、将来にわたる収入の減少を補償する逸失利益や、介護が必要となった場合の将来介護料なども補償の対象となります。

これらの補償は、事故の状況や怪我の程度によって適用されるかどうかが異なります。特に後遺障害に関する補償は、専門的な判断が必要となることが多いため、治療機関の専門家や、必要に応じて法律の専門家と連携しながら、適切な手続きを進めることが大切です。

自賠責保険は、交通事故の被害者が経済的な心配なく治療に専念し、元の生活に戻るための大切な制度です。ご自身の状況に合わせて、どのような補償が受けられるのかを正確に把握し、最大限に活用することで、安心して治療に取り組むことができるでしょう。

以下に、自賠責保険の主な補償項目と限度額の概要をまとめました。これは一般的な目安であり、個別の状況によって適用される内容は異なりますのでご留意ください。

| 補償項目 | 主な対象 | 自賠責保険の限度額(目安) |

| 傷害による損害 | 治療費、休業補償、慰謝料、通院交通費、診断書料、装具費用など | 120万円 |

| 後遺障害による損害 | 後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料、将来介護料など | 等級に応じ3,000万円~4,000万円 |

| 死亡による損害 | 葬儀費用、逸失利益、死亡慰謝料など | 3,000万円 |

この表は、自賠責保険の補償の範囲と金額の目安を示すものです。むちうちの治療においては、主に「傷害による損害」が適用されることになります。万が一、後遺障害が残ってしまった場合には、「後遺障害による損害」が適用される可能性もあります。

これらの補償を適切に受けるためには、事故発生直後から治療機関での診断をしっかりと受け、治療の記録を残すことが非常に重要です。また、保険会社とのやり取りも発生しますので、不明な点があれば専門家に相談しながら、手続きを進めていくことをおすすめします。

7. まとめ

交通事故によるむちうちの治療は、早期の正確な診断と適切な対応が回復への鍵を握ります。専門医による診断から始まり、継続的なリハビリテーション、日常生活でのセルフケア、精神的なケア、そして補償問題の解決まで、5つのステップを地道に実践することが最短での回復につながります。自賠責保険を適切に活用することで、治療費や慰謝料などの経済的な不安を軽減し、治療に専念できる環境を整えられます。決して一人で抱え込まず、専門家と連携しながら、焦らず着実に回復への道を歩んでいきましょう。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

店舗情報

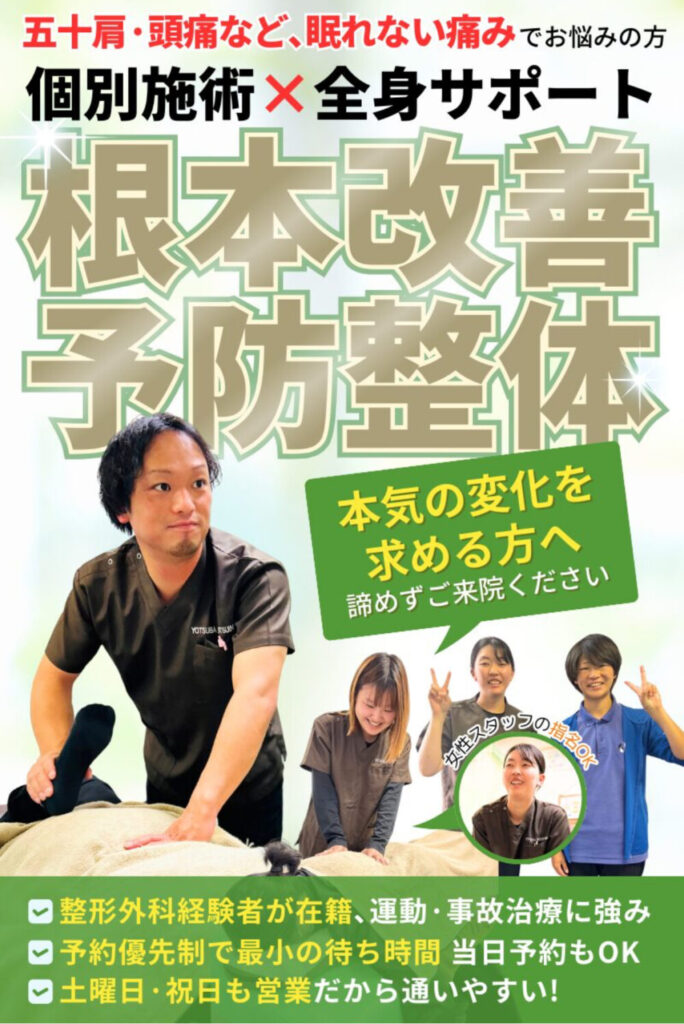

店舗名よつば整骨院/よつば整体院

代表髙橋 勇輝(たかはし ゆうき)

住所〒020-0851

岩手県盛岡市向中野7丁目1−36グレース向中野103

駐車場あり

地図を見る

営業時間9:00〜12:00/14:30〜19:30

火·金·土曜は18時まで通し営業

詳細はこちら

休診日日曜・祝日

アクセス盛岡南ICから2.5km

イオンモール盛岡南から1.3km

しゃぶしゃぶ温野菜 盛岡南店さん近く

TEL 019-681-2280

施術中はお電話に出られません。

留守番電話に「お名前」「お電話番号」をお残しください。

こちらから折り返しご連絡させていただきます。

営業時間

よつば整骨院/よつば整体院は 「 当日予約OK 完全予約制 」 です。

| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:00 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 14:30〜19:30 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 9:00〜18:00 | – | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | 休 | 休 |

9:00〜12:00/14:30〜19:30

火・金・土曜日は18:00まで通し営業となります

コメントを残す