「むち打ち」は、交通事故などで首に強い衝撃を受けた際に起こる症状の総称です。その痛みや不快感は日常生活に大きな影響を与え、多くの不安を抱えることでしょう。この記事では、むち打ちの正体から初期症状、適切な対処法、効果的なセルフケア、さらには交通事故による保険申請や示談交渉の全てまで、あなたが知るべき情報を網羅的に解説しています。この記事で、むち打ちに関するあらゆる疑問を解消し、症状緩和から安心して日常生活に戻るための道筋を明確にすることができます。

1. むち打ちとは?その正体とメカニズムを徹底解説

「むち打ち」という言葉は、交通事故のニュースや日常生活で耳にすることが多いかもしれません。しかし、その具体的な内容や、身体にどのような影響を及ぼすのかを正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。むち打ちは、外部からの強い衝撃によって首(頸椎)が鞭のようにしなることで、様々な組織が損傷を受ける状態を指す俗称です。正式には「頸椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」などと呼ばれ、その症状は多岐にわたります。

この章では、むち打ちの定義から、その主な種類、そしてなぜ身体に痛みや不調が起こるのかというメカニズムまでを、専門的な視点から分かりやすく解説いたします。むち打ちの正体を深く理解することで、ご自身の状態を正しく認識し、適切な対処へと繋がる第一歩となるでしょう。

1.1 むち打ちの定義と主な種類

むち打ちとは、主に自動車の追突事故などで、頭部が急激に前後左右に揺さぶられることによって、首の骨である頸椎やその周辺の軟部組織(筋肉、靭帯、関節包など)が損傷を受ける状態を総称したものです。首が通常の可動範囲を超えて過度に伸展したり、屈曲したりすることで、まるで鞭がしなるような動きが起こることから、この名前が付けられました。

むち打ちは、損傷を受ける部位や症状の現れ方によっていくつかの種類に分類されます。それぞれのタイプによって、現れる症状や治療のアプローチも異なるため、ご自身の状態がどのタイプに該当するのかを知ることは非常に重要です。ここでは、主なむち打ちの種類とその特徴について詳しくご説明します。

| むち打ちの種類 | 主な特徴 | 主な症状 |

| 頸椎捻挫型 | 最も多く見られるタイプで、首や肩の筋肉、靭帯、関節包などが損傷します。骨そのものには異常がないことが多く、レントゲンなどでは確認しにくい場合があります。 | 首や肩の痛み、こり、重だるさ、可動域の制限(首を動かしにくい)、頭痛など。 |

| 神経根症状型 | 頸椎から腕や手へと伸びる神経の根元(神経根)が圧迫されたり、炎症を起こしたりすることで生じるタイプです。頸椎のずれや、椎間板の損傷などが原因となることがあります。 | 首の痛みだけでなく、腕や手のしびれ、痛み、脱力感、筋力低下、感覚異常など。 |

| バレ・リュー症候群型 | 頸椎の周りを通る自律神経(特に頸部交感神経)が損傷や刺激を受けることで、自律神経のバランスが乱れるタイプです。 | 頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気、倦怠感、発汗異常、眼精疲労、集中力の低下、不眠、喉の違和感など、多岐にわたる症状が現れます。 |

| 脊髄症状型 | むち打ちの中でも比較的重症なタイプで、頸椎の中を通る脊髄本体が損傷や圧迫を受けることで生じます。 | 下肢のしびれや麻痺、歩行障害、排尿・排便障害など、全身にわたる重篤な神経症状が現れることがあります。 |

これらの種類は単独で発生することもあれば、複数のタイプが複合的に現れることもあります。特に、事故直後には頸椎捻挫型と診断されても、時間とともに神経根症状やバレ・リュー症候群の症状が顕在化することもありますので、初期の診断だけでなく、継続的な観察と専門家による評価が不可欠です。ご自身の症状がどのタイプに当てはまるか、また症状が変化していないかなどを常に注意深く見守ることが大切になります。

1.2 むち打ちが身体に起こすメカニズム

むち打ちの症状がなぜ発生するのか、そのメカニズムを理解することは、適切な対処と回復への道筋を立てる上で非常に重要です。むち打ちは、単に首が痛いというだけでなく、身体の様々な部位に影響を及ぼす可能性があります。その背景には、衝撃によって頸部に生じる複雑な動きと、それに伴う組織の損傷があります。

交通事故、特に追突事故の場合を例に、むち打ちが身体に起こるメカニズムを段階的に見ていきましょう。

まず、車両が後方から追突されると、身体は座席に押し付けられ、最初に頭部が急激に後方へと反らされます(過伸展)。この時、首の前側の筋肉や靭帯が急激に引き伸ばされ、損傷を受ける可能性があります。次に、車両が停止すると、身体は前方へと投げ出され、頭部は急激に前方へと屈曲します(過屈曲)。この段階で、首の後ろ側の筋肉や靭帯、そして頸椎の椎間関節などが強い圧力を受け、損傷しやすくなります。この一連の「鞭がしなるような」動きが、むち打ちという名称の由来であり、頸部組織に多大なストレスを与えるのです。

この急激な過伸展と過屈曲によって、具体的に以下のような組織が損傷を受け、様々な症状を引き起こします。

- 筋肉の損傷

首や肩、背中にかけて存在する多数の筋肉が、急激な伸展や収縮により、肉離れのような状態になったり、微細な損傷を受けたりします。これにより、痛み、こり、張り、可動域の制限などの症状が現れます。特に、胸鎖乳突筋、僧帽筋、板状筋などが影響を受けやすいとされています。 - 靭帯の損傷

頸椎を安定させている靭帯(前縦靭帯、後縦靭帯、黄色靭帯など)が、過度な伸展や屈曲によって引き伸ばされたり、部分的に断裂したりすることがあります。靭帯は骨と骨をつなぐ強固な組織ですが、一度損傷すると回復に時間がかかり、頸椎の不安定性や慢性的な痛みの原因となることがあります。 - 関節包の損傷

頸椎の椎間関節を包む関節包も、強い衝撃によって損傷を受けることがあります。関節包には痛みを感知する神経が多く分布しているため、損傷すると強い痛みや関節の動きの制限を引き起こします。 - 神経への影響

頸椎の損傷や炎症、あるいは周囲の筋肉の緊張によって、頸椎から分岐して腕や手へと伸びる神経(神経根)が圧迫されたり、炎症を起こしたりすることがあります。これが、腕や手のしびれ、痛み、脱力感などの神経症状の原因となります。また、頸部には自律神経も走行しており、衝撃によってこれらの神経が刺激されると、めまい、耳鳴り、吐き気、倦怠感といった自律神経系の症状(バレ・リュー症候群)が現れることがあります。 - 椎間板への影響

頸椎と頸椎の間にあるクッションの役割を果たす椎間板も、強い衝撃によって損傷を受ける可能性があります。椎間板が損傷し、内部の髄核が飛び出す(椎間板ヘルニア)と、神経を圧迫し、より重篤な症状を引き起こすことがあります。

これらの損傷は、事故直後には自覚症状がなくても、数時間から数日後に炎症が強まることで痛みや症状が顕在化することが少なくありません。また、衝撃の強さや頭部の位置、身体の姿勢など、様々な要因が損傷の程度や種類に影響を与えます。むち打ちは、目に見える外傷がなくても、身体の内部で深刻な損傷が起こっている可能性があるため、事故に遭われた際には、速やかに専門家による詳細な評価を受けることが極めて重要です。

2. 見過ごしがちなむち打ちの初期症状と危険なサイン

交通事故などで「むち打ち」になった際、多くの方が首や肩の痛みを想像されることでしょう。しかし、むち打ちの症状はそれだけに留まらず、身体の様々な部位に影響を及ぼし、中には見過ごされがちな初期症状や、将来的に後遺症に繋がりかねない危険なサインも潜んでいます。ここでは、首や肩以外の身体症状から、自律神経系の不調、そして後遺症を避けるために知っておくべきことまで、詳しく解説いたします。

2.1 首や肩の痛みだけじゃないむち打ちの身体症状

むち打ち症は、正式には「頚椎捻挫」などと呼ばれるように、首の周りの組織が損傷することで起こります。その結果、首や肩に痛みが生じるのはもちろんですが、衝撃は全身に伝わり、多岐にわたる身体症状を引き起こすことがあります。

まず、首や肩の痛み以外に比較的早期に現れやすい症状として、以下のようなものが挙げられます。

- 頭痛:後頭部から側頭部にかけての締め付けられるような痛みや、ズキズキとした拍動性の痛み。

- めまい:フワフワとした浮遊感や、グラグラするような感覚。

- 吐き気・嘔吐:特に頭痛やめまいに伴って生じることがあります。

- 耳鳴り:キーンという高音や、ボーという低音など。

- 倦怠感:身体全体の疲労感やだるさ。

これらの症状は、事故の衝撃による首の神経や血管への影響、あるいは自律神経の乱れが原因となっていることが多いです。

さらに、事故から数日、数週間と時間が経過してから現れる、あるいは悪化する症状もあります。これらは初期には見過ごされがちですが、放置すると慢性化する恐れがあるため注意が必要です。

- 背中の痛みや張り:首から背中にかけての筋肉の緊張が広がることで生じます。

- 腰痛:事故の衝撃が全身に波及し、骨盤や腰部のバランスが崩れることで起こることがあります。

- 腕や手のしびれ・だるさ:首の神経が圧迫されることで、腕や指先に放散する痛みやしびれ、脱力感が生じます。

- 指先の違和感・握力低下:細かい作業がしにくくなったり、物が持ちにくくなったりすることがあります。

- 眼精疲労:目の奥の痛みや、視界がぼやけるなどの症状。

これらの症状は、事故の衝撃によって生じた筋肉の炎症や緊張、神経の圧迫、関節のズレなどが原因と考えられます。特に、首の神経は腕や手、そして自律神経にも繋がっているため、広範囲に影響が及ぶことを理解しておくことが大切です。

以下に、むち打ちで見過ごされがちな身体症状をまとめました。

| 部位 | 初期に現れやすい症状 | 遅れて現れる可能性のある症状 |

| 頭部 | 頭痛、めまい、吐き気、耳鳴り | 集中力低下、記憶力低下 |

| 首・肩 | 痛み、可動域制限、こり | 慢性的な違和感、重だるさ |

| 背中・腰 | 張り、鈍痛、違和感 | 慢性的な痛み、姿勢の悪化 |

| 腕・手・指 | しびれ、だるさ、脱力感 | 握力低下、指先の細かい動きの障害 |

| その他 | 倦怠感、眼精疲労 | 全身の疲労感、不眠 |

2.2 むち打ちが引き起こす自律神経系の症状

むち打ち症は、単に首や肩の痛みだけでなく、身体の様々な機能をコントロールする自律神経にも大きな影響を与えることがあります。自律神経は、心臓の動き、呼吸、消化、体温調節など、私たちが意識しなくても身体が正常に機能するために働く神経です。交感神経と副交感神経のバランスによって保たれていますが、むち打ちによる精神的ストレスや身体的ダメージが、このバランスを崩してしまうことがあります。

自律神経のバランスが乱れると、以下のような多岐にわたる症状が現れることがあります。これらは、身体的な痛みとは別に、あるいは同時に現れるため、むち打ちと関連付けて考えることが重要です。

- 精神的な症状:

- 不眠:寝つきが悪くなる、夜中に何度も目が覚める、熟睡できない。

- イライラ・不安感:些細なことで感情的になる、落ち着かない、漠然とした不安を感じる。

- 集中力低下・記憶力低下:仕事や勉強に集中できない、物忘れが多くなる。

- 抑うつ気分:気分が落ち込む、やる気が出ない、楽しみを感じられない。

- 身体的な症状:

- めまい・ふらつき:立ちくらみのような感覚や、常に身体が揺れているような感覚。

- 耳鳴り:高音や低音の耳鳴りが継続する。

- 吐き気・食欲不振:胃の不快感や、食事が美味しく感じられない。

- 動悸・息苦しさ:心臓がドキドキする、息がしにくいと感じる。

- 発汗異常:異常に汗をかく、あるいは汗をかきにくい。

- 手足の冷え・しびれ:血行不良による冷えや、末梢神経の違和感。

- 倦怠感・疲労感:身体がだるく、常に疲れている感覚。

- 便秘・下痢:お腹の調子が悪くなる。

これらの症状は、むち打ちによる首周りの神経への刺激、事故の衝撃によるストレス、そして長期にわたる痛みが原因で、自律神経が過剰に興奮したり、逆に機能が低下したりすることで生じます。特に、事故のショックやその後の治療への不安、示談交渉などのストレスも、自律神経の乱れを加速させる要因となることがあります。

自律神経系の症状は、他人には見えにくく、理解されにくいことが多いため、ご自身で「これはむち打ちのせいかもしれない」と気づくことが非常に重要です。身体的な痛みだけでなく、精神的な不調や身体の様々な違和感がある場合は、専門家へ相談し、適切なケアを受けることを強くお勧めいたします。

| 症状の種類 | 具体的な症状の例 |

| 精神症状 | 不眠、イライラ、不安感、集中力低下、記憶力低下、抑うつ気分 |

| 身体症状 | めまい、耳鳴り、吐き気、動悸、発汗異常、冷え、倦怠感、食欲不振、便秘・下痢、頻尿 |

2.3 むち打ちの後遺症になる前に知っておくべきこと

むち打ち症は、適切に対応しないと後遺症として長期にわたる痛みや不調に悩まされる可能性があります。後遺症とは、治療を継続しても症状が完全に改善せず、永続的に残ってしまう状態を指します。これを避けるためには、初期段階での正しい知識と適切な行動が不可欠です。

むち打ちの後遺症として考えられる主な症状には、以下のようなものがあります。

- 慢性的な首や肩の痛み・こり:痛みが長期間続き、日常生活に支障をきたすことがあります。

- 神経症状の固定:腕や手のしびれ、だるさ、握力低下などが改善せず残る状態。

- 可動域制限:首を特定方向に動かすことが難しくなったり、痛みが生じたりする。

- 自律神経失調症:めまい、耳鳴り、頭痛、不眠、倦怠感、精神的な不安定さなどが継続する。

- 姿勢の悪化:痛みを避けるために不自然な姿勢が癖になり、身体の歪みに繋がる。

これらの後遺症を防ぐためには、事故直後からの迅速かつ適切な対応が最も重要です。特に以下の点に留意してください。

- 自己判断で放置しない:事故直後は症状が軽くても、数日〜数週間後に悪化することがあります。痛みがなくても、必ず専門家による診察を受けてください。

- 早期の診断と治療開始:症状が出始めたら、すぐに専門の施設を受診し、正確な診断を受けることが大切です。早期に治療を開始することで、炎症の拡大を防ぎ、回復を早めることができます。

- 治療の継続:症状が一時的に和らいでも、自己判断で治療を中断しないことが重要です。専門家の指示に従い、症状が安定するまで治療を継続してください。

- 身体に無理をさせない:治療期間中は、無理な運動や重いものを持つなどの行為は避け、身体を休めることを優先してください。

後遺症の有無は、一般的に治療を継続してもこれ以上改善が見込めない「症状固定」という段階で判断されます。この症状固定に至る前に、いかに適切な治療を受け、身体をケアできるかが、その後の生活の質を大きく左右します。

「たかがむち打ち」と軽視せず、初期の段階から真剣に向き合い、適切なケアを受けることが、将来的な後遺症のリスクを最小限に抑えるための最善策です。ご自身の身体の声に耳を傾け、少しでも異変を感じたら、迷わず専門家へ相談するようにしてください。

| 後遺症のリスクを高める行動 | 後遺症を防ぐための行動 |

| 事故直後の症状を放置する | 痛みがなくても専門家を受診する |

| 自己判断で治療を中断する | 専門家の指示に従い治療を継続する |

| 無理な活動を続ける | 身体を休め、無理な負担を避ける |

| 症状を軽視する | 身体の異変に真剣に向き合い、早期対応する |

3. むち打ちになったらすぐにやるべきこと

交通事故に遭い、身体に衝撃を受けた直後は、たとえ目立った外傷がなくても、むち打ちの可能性を考慮し、迅速かつ適切な行動を取ることが非常に重要です。この初期対応が、その後の症状の進行や回復、さらには保険申請に大きく影響します。ここでは、事故直後から専門家への相談までの流れを詳しく解説します。

3.1 事故直後の応急処置と専門機関受診の重要性

交通事故の衝撃は、身体に大きな負担をかけます。特に首や肩、背中といった部分は、むち打ちの症状が出やすい部位です。事故直後は興奮状態にあり、痛みを感じにくいことも少なくありません。しかし、時間が経ってから症状が悪化したり、後遺症として残ってしまったりするケースも多いため、初期対応が非常に重要になります。

3.1.1 事故現場での冷静な対応と安全確保

事故に遭ってしまったら、まず自身の安全を確保し、冷静に対応することが大切です。二次被害を防ぐため、可能な範囲で安全な場所に移動しましょう。その後、警察に連絡し、事故状況を正確に報告してください。相手方の連絡先や保険情報も確実に交換することが重要です。この段階では、身体に痛みや違和感がなくても、後日症状が現れる可能性を考慮し、慎重に行動してください。

3.1.2 身体の異変に気づくためのセルフチェック

事故直後には、以下のような症状がないか、自身の身体を注意深く観察してください。これらの症状は、むち打ちの初期サインである可能性があります。

- 首や肩の痛み、違和感

- 頭痛、めまい、吐き気

- 手足のしびれ

- 耳鳴り、目の疲れ

- 集中力の低下、倦怠感

これらの症状が一つでも見られた場合は、自己判断せずに専門機関を受診することが不可欠です。また、事故直後は症状がなくても、数日後に現れることもありますので、しばらくの間は自身の体調変化に注意を払いましょう。

3.1.3 むち打ちを疑う場合の応急処置

事故直後に首や肩に痛みや違和感がある場合、無理に動かしたり、自己流のマッサージをしたりすることは避けてください。患部をさらに悪化させてしまう可能性があります。応急処置としては、以下のような対応が考えられます。

- 安静にする:首や肩に負担をかけないよう、楽な姿勢で安静にしてください。

- 患部を冷やす:炎症が起きている可能性があるため、タオルで包んだ保冷剤や氷嚢などで患部を優しく冷やしましょう。冷やすことで、痛みや腫れの軽減が期待できます。

これらの応急処置はあくまで一時的なものであり、根本的な解決には専門機関での診断と適切な処置が必要です。

3.1.4 早期の専門機関受診が重要な理由

交通事故によるむち打ちの疑いがある場合、症状の有無にかかわらず、できるだけ早く専門機関を受診することが極めて重要です。その理由は複数あります。

まず、早期に診断を受けることで、症状の正確な把握と適切な治療計画の立案が可能になります。むち打ちの症状は多岐にわたり、適切な治療を早期に開始することで、慢性化や後遺症のリスクを低減できる可能性が高まります。また、事故直後は自覚症状がなくても、時間が経過してから痛みやしびれが現れるケースも少なくありません。早期に受診し、記録を残しておくことで、後から症状が出た場合でも、事故との因果関係を証明しやすくなります。

次に、保険申請の観点からも早期受診は不可欠です。交通事故による治療費や休業損害などを請求するためには、事故と症状の因果関係を証明する診断書が必要になります。事故から時間が経ってからの受診では、事故との因果関係が不明確と判断され、保険会社との交渉が難航する可能性があります。そのため、事故に遭ったら、必ず専門機関で診察を受け、必要な書類を作成してもらうことが大切です。

最後に、むち打ちが引き起こす可能性のある自律神経系の症状や精神的な影響も考慮に入れるべきです。早期に専門家のサポートを受けることで、身体的な痛みだけでなく、精神的な不安も軽減し、安心して治療に専念できる環境を整えることができます。

3.2 専門的な診断が可能な機関と整骨院、どちらでむち打ちを診てもらうべき?

むち打ちの症状が出た際、どこを受診すべきか迷う方は少なくありません。大きく分けて、専門的な診断が可能な機関と、整骨院の二つの選択肢があります。それぞれの役割と特徴を理解し、自身の状況に合わせた適切な選択をすることが大切です。

3.2.1 専門的な診断が可能な機関の役割

専門的な診断が可能な機関では、レントゲンやMRIなどの画像検査を通じて、骨や神経の状態を詳細に確認することができます。これにより、むち打ち以外の重篤な損傷(骨折や神経損傷など)がないかを診断し、正確な病態を把握することが可能です。むち打ちの症状は多岐にわたるため、まずは身体の内部の状態を客観的に評価することが非常に重要になります。

また、専門的な診断が可能な機関では、症状に応じた薬の処方や、必要に応じて精密検査を行うことができます。特に、痛みが強い場合や、しびれなどの神経症状がある場合は、これらの機関での初期診断が不可欠です。交通事故によるむち打ちの場合、保険会社への提出が必要となる診断書や、後遺障害の認定に必要な書類なども、これらの機関で作成されます。そのため、事故直後に身体に異変を感じたら、まずは専門的な診断が可能な機関を受診し、正確な診断を受けることが最優先となります。

3.2.2 整骨院の役割と得意分野

整骨院は、身体の構造と機能に関する専門知識に基づき、手技療法や物理療法などを通じて、むち打ちの症状緩和と機能回復をサポートします。骨格の歪みや筋肉の緊張、関節の可動域制限などに対して、個々の症状に合わせた施術を行います。

むち打ちによる首や肩の痛み、頭痛、めまいといった症状は、筋肉の緊張や姿勢の歪みが原因となっていることが多く、整骨院ではこれらの問題に対して集中的にアプローチします。電気療法、温熱療法、冷却療法などの物理療法や、手による丁寧なマッサージ、ストレッチ、運動療法などを組み合わせることで、自然治癒力を高め、身体の回復を促進します。また、日常生活での注意点やセルフケアの方法についても指導を受けることができ、症状の再発防止にもつながります。

交通事故によるむち打ちの場合、整骨院は専門的な診断が可能な機関での診断結果に基づき、その後の継続的な施術を行うことが一般的です。保険会社との手続きに関する相談や、施術費用の請求サポートなども行っている整骨院も多く、患者さんが安心して治療に専念できる環境を提供しています。

3.2.3 専門的な診断が可能な機関と整骨院の連携の重要性

むち打ちの治療においては、専門的な診断が可能な機関と整骨院が連携し、それぞれの専門性を活かすことが最も効果的です。まず、事故直後に専門的な診断が可能な機関で正確な診断を受け、骨折や神経損傷などの重篤な問題がないことを確認することが重要です。この初期診断が、その後の整骨院での施術計画を立てる上での基盤となります。

専門的な診断が可能な機関での診断後、症状緩和や機能回復を目的とした施術を整骨院で継続的に受けるという流れが理想的です。定期的に専門的な診断が可能な機関で経過観察を行いながら、整骨院で具体的な身体のケアを進めることで、多角的なアプローチによる総合的な治療効果が期待できます。これにより、症状の早期改善と後遺症の予防につながります。

以下に、それぞれの機関の役割をまとめた表を示します。

| 項目 | 専門的な診断が可能な機関 | 整骨院 |

| 主な役割 | 骨や神経の異常の診断、薬の処方、診断書の発行、精密検査 | 身体の歪みや筋肉の緊張に対する手技、物理療法、リハビリ |

| 診断方法 | レントゲン、MRI、CTなどの画像検査、神経学的検査 | 問診、視診、触診、運動検査 |

| 得意とする症状 | 骨折、神経損傷、内臓損傷など、緊急性や重篤度が高い症状 | 筋肉や関節の痛み、可動域制限、姿勢の改善、機能回復 |

| 交通事故対応 | 診断書の発行、後遺障害診断書の作成 | 症状緩和のための施術、日常生活指導、保険会社とのやり取りサポート |

| 受診のタイミング | 事故直後、身体に異変を感じたらすぐに | 専門的な診断が可能な機関での診断後、または症状緩和を目的として |

このように、それぞれの専門性を理解し、状況に応じて適切に利用することが、むち打ちからの回復への近道となります。まずは専門的な診断が可能な機関で診断を受け、その上で整骨院での継続的な施術を検討するのが、最も安全で効果的な進め方と言えるでしょう。

4. むち打ちの正しい診断と治療法

むち打ちの症状に直面したとき、何よりも大切なのは、正確な診断と、その症状に合わせた適切な治療を速やかに開始することです。むち打ちは、外見からは分かりにくい内部の損傷が多いため、専門家による丁寧な診察と検査が不可欠となります。ここでは、むち打ちがどのように診断され、どのような治療法が選択されるのか、そして回復までの道のりについて詳しく解説いたします。

4.1 むち打ちの検査方法

むち打ちの診断は、患者様のお話を詳しく伺う問診と、身体の状態を直接確認する身体所見が中心となります。画像検査は、これらの所見を裏付け、より詳細な情報を得るために用いられます。画像検査で異常が見られなくても、むち打ち特有の症状が現れることは珍しくありませんので、問診と身体所見が診断の鍵を握ります。

まず、問診では、事故発生時の状況、衝撃の方向、症状がいつから、どの部位に、どのような性質で現れているのか、痛みの強さ、しびれの有無、日常生活で困っていることなどを詳細に確認します。この情報が、むち打ちのタイプや重症度を判断する上で非常に重要となります。

次に、身体所見では、首や肩の動き(可動域)の制限、特定の動作での痛みの有無、筋肉の張りや圧痛の確認、そして神経学的な検査を行います。神経学的な検査では、手足の反射、筋力、感覚などをチェックし、神経の損傷や圧迫がないかを慎重に調べます。

これらの問診と身体所見の結果に基づき、必要に応じて画像検査が実施されます。主な画像検査には、以下のようなものがあります。

| 検査方法 | 目的と特徴 |

| レントゲン検査(X線検査) | 骨折、脱臼、骨の配列異常、椎間板の隙間の変化などを確認するために行われます。むち打ちによる骨の損傷や、首のカーブ(生理的湾曲)が失われていないかなどを評価できます。ただし、神経や筋肉、靭帯といった軟部組織の損傷は直接映らないため、むち打ちの全ての原因を特定できるわけではありません。 |

| MRI検査(磁気共鳴画像法) | MRIは、椎間板、靭帯、筋肉、神経、脊髄などの軟部組織の状態を詳細に映し出すことができる検査です。むち打ちによって引き起こされる椎間板の損傷、靭帯の炎症や断裂、神経根の圧迫、脊髄の異常などを確認する上で非常に有用です。むち打ちの根本的な原因を特定し、治療方針を決定する上で重要な情報を提供します。 |

| CT検査(コンピュータ断層撮影) | CTは、骨の詳細な構造や微細な骨折、骨棘(骨のトゲ)の有無などを確認するのに適しています。MRIで判別しにくい骨の病変や、神経が骨によって圧迫されている状態などを、より立体的に把握することができます。MRIが撮れない場合や、より精密な骨の評価が必要な場合に補完的に用いられることがあります。 |

これらの画像検査は、あくまで診断を補助するものであり、画像に明らかな異常が見られなくても、むち打ちによる強い症状に悩まされる方は多くいらっしゃいます。 診断は、問診、身体所見、画像検査の結果を総合的に判断し、専門家が慎重に行います。そのため、症状がある場合は、自己判断せずに必ず専門家にご相談ください。

4.2 むち打ちの治療アプローチ

むち打ちの治療は、痛みの緩和、炎症の抑制、首や肩の機能回復、そして後遺症の予防を主な目標として進められます。症状の段階や重症度、患者様一人ひとりの身体の状態に合わせて、さまざまな治療法が組み合わされます。治療は画一的なものではなく、患者様の状態に合わせてカスタマイズされることが重要です。

4.2.1 薬物療法

むち打ちによる痛みや炎症を抑え、筋肉の緊張を和らげるために、内服薬や外用薬が用いられます。薬物療法は、症状を一時的に抑えるだけでなく、その後の物理療法やリハビリテーションを円滑に進めるための補助的な役割も担います。

| 薬の種類 | 主な役割と効果 |

| 鎮痛剤 | 痛みを和らげることを目的とした薬です。特に急性期の強い痛みを抑えるために用いられます。非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)やアセトアミノフェンなどが一般的です。 |

| 消炎鎮痛剤 | 痛みだけでなく、炎症も同時に抑える効果があります。むち打ちによる首や肩の組織の炎症を鎮めることで、痛みの根本的な原因にアプローチします。内服薬の他、湿布や塗り薬などの外用薬もあります。 |

| 筋弛緩剤 | むち打ちによって緊張し、硬くなった首や肩の筋肉を和らげる薬です。筋肉の緊張が緩和されることで、血行が改善され、痛みが軽減される効果が期待できます。筋肉の過緊張が神経を圧迫している場合にも有効です。 |

| 神経障害性疼痛治療薬 | むち打ちによって神経が損傷を受けたり、圧迫されたりすることで生じる、しびれや焼けるような痛み、電気が走るような痛み(神経障害性疼痛)に対して用いられることがあります。一般的な鎮痛剤では効果が薄い場合に検討されます。 |

これらの薬は、専門家によって症状や体質に合わせて処方されます。自己判断で服用を中止したり、量を調整したりせず、指示された用法・用量を守ることが大切です。また、副作用が生じた場合は、速やかに専門家にご相談ください。

4.2.2 物理療法

物理療法は、物理的な刺激(温熱、冷却、電気など)を用いて、血行促進、筋肉の緊張緩和、痛みの軽減、炎症の抑制を図る治療法です。薬物療法と並行して行われることが多く、むち打ちの症状改善に大きく貢献します。

| 物理療法の種類 | 主な効果と目的 |

| 温熱療法 | 患部を温めることで、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげ、痛みを軽減します。慢性期の症状や、筋肉のこわばりが強い場合に特に有効です。ホットパックや赤外線などが用いられます。 |

| 冷却療法 | 急性期の炎症や腫れが強い場合に、患部を冷やすことで炎症を抑え、痛みを軽減します。アイスパックなどを用いて、短時間で冷却を行います。受傷直後や、熱感がある場合に特に効果的です。 |

| 電気療法 | 低周波、干渉波、マイクロ波などの電気刺激を患部に与えることで、痛みの抑制、筋肉の緊張緩和、血行促進を図ります。神経の興奮を鎮めたり、筋肉の収縮を促したりする効果も期待できます。 |

| 牽引療法 | 首をゆっくりと引っ張ることで、首の骨と骨の間隔を広げ、神経への圧迫を軽減し、筋肉の緊張を和らげます。神経症状(しびれや放散痛)がある場合や、首の痛みが強い場合に用いられることがあります。ただし、症状によっては適応されない場合もあります。 |

物理療法は、患者様の状態に合わせて最適な方法が選択され、専門家によって実施されます。 他の治療法と組み合わせることで、より高い相乗効果が期待できます。

4.2.3 リハビリテーション

むち打ちの回復において、リハビリテーションは非常に重要な役割を担います。単に痛みを抑えるだけでなく、首や肩の機能を回復させ、日常生活動作を改善し、再発を予防することを目的とします。リハビリは、症状の段階に応じて内容が変化します。

急性期のリハビリ

受傷直後から数日間は、炎症が強く、痛みが最も強い時期です。この時期は、無理な動きを避け、安静を保つことが最優先されます。炎症を悪化させないよう、専門家の指示に従い、必要に応じて頸椎カラーなどで首を保護することもあります。炎症が落ち着き始めたら、痛みのない範囲で、ごく軽度な首の可動域訓練(例: 首をゆっくりと左右に傾ける、回すなど)を慎重に開始することがあります。

亜急性期・慢性期のリハビリ

炎症が落ち着き、痛みが少しずつ和らいできた段階で、本格的なリハビリテーションが開始されます。この時期のリハビリは、首や肩の動きを正常に戻し、筋力を回復させ、正しい姿勢を身につけることに重点が置かれます。

- 可動域訓練: 首や肩の関節の動きを改善するためのストレッチや運動を行います。硬くなった筋肉や靭帯をゆっくりと伸ばし、本来の可動域を取り戻すことを目指します。無理に動かすと症状が悪化する可能性があるため、痛みのない範囲で慎重に進めることが重要です。

- 筋力強化訓練: 首や肩、そして体幹の筋肉を強化する運動を行います。これらの筋肉がしっかり働くことで、首や背骨を安定させ、外部からの衝撃に対する抵抗力を高めます。特に、首を支える深層筋の強化は、むち打ちの再発予防に不可欠です。

- 姿勢改善指導: 日常生活での誤った姿勢や動作が、むち打ちの症状を悪化させたり、回復を遅らせたりすることがあります。専門家が、座り方、立ち方、スマートフォンの使用方法、睡眠時の姿勢などについて具体的なアドバイスを行い、正しい姿勢を身につけるサポートをします。

- バランス訓練: むち打ちによって、平衡感覚に影響が出ることがあります。身体のバランス感覚を養う訓練を行うことで、ふらつきやめまいといった症状の改善を目指します。

リハビリテーションは、専門家による適切な指導のもと、患者様自身の積極的な取り組みが不可欠です。自宅でできるセルフケアと連携させながら、根気強く継続することが、早期回復と後遺症予防につながります。

4.2.4 手技療法

筋肉の緊張を和らげ、関節の動きを改善するために、専門家による手技が用いられることがあります。手技療法は、身体の状態を丁寧に評価し、一人ひとりに合わせたアプローチで、深部の筋肉や関節に働きかけます。

- 筋肉の緩和: むち打ちによって過緊張している首や肩、背中の筋肉に対して、手技を用いて深部からアプローチし、緊張を和らげます。これにより、血行が促進され、痛みの物質が排出されやすくなります。

- 関節の可動域改善: むち打ちによって動きが制限されている首や肩の関節に対して、無理のない範囲で動きを誘導し、関節の柔軟性を取り戻すことを目指します。これにより、首の動きがスムーズになり、日常生活での不便さが軽減されます。

- 姿勢の調整: 身体全体のバランスを整えることで、首への負担を軽減します。骨盤や背骨の歪みを調整し、正しい姿勢を維持しやすい身体へと導きます。

手技療法は、患者様の症状や痛みの程度、身体の状態を細かく確認しながら慎重に行われます。 他の治療法と組み合わせることで、より効果的な症状改善が期待できます。

4.3 むち打ちの治療期間と治癒までの道のり

むち打ちの治療期間は、症状の重さ、個人の回復力、適切な治療の開始時期、精神的なストレスの有無など、多くの要因によって大きく異なります。そのため、一概に「〇ヶ月で治る」と断言することはできません。 一般的には数週間から数ヶ月で症状が改善に向かうことが多いですが、中には半年以上かかるケースや、残念ながら一部の症状が残存するケース(後遺症)もあります。

治療は、通常、以下の段階を経て進められます。

1. 急性期(受傷直後〜数日)

この時期は、炎症が最も強く、痛みも最も激しいことが多いです。首の動きが制限され、安静が必要となることがあります。治療の主な目的は、炎症を抑え、痛みを緩和することです。薬物療法(消炎鎮痛剤、筋弛緩剤など)や冷却療法が中心となります。無理な運動は避け、専門家の指示に従い、首を保護するための頸椎カラーを一時的に使用することもあります。

2. 亜急性期(数日〜数週間)

急性期の炎症が落ち着き始め、痛みが少しずつ和らいでくる時期です。この段階から、本格的な物理療法や、痛みのない範囲でのリハビリテーションが開始されます。血行促進のための温熱療法や電気療法、そして首の可動域を少しずつ広げるための軽い運動などが導入されます。この時期に無理をしてしまうと、症状が悪化したり、回復が遅れたりする可能性があるため、慎重に進めることが重要です。

3. 慢性期(数週間〜数ヶ月以上)

痛みが残存したり、回復が停滞したりする時期です。この段階では、痛みの緩和だけでなく、首や肩の機能回復と再発防止に重点が置かれます。筋力強化訓練、姿勢改善指導、バランス訓練など、より積極的なリハビリテーションが中心となります。精神的なストレスや、日常生活での不適切な姿勢が症状を長引かせる要因となることもあるため、生活習慣の見直しや、ストレスケアも重要になります。

治癒までの道のりにおけるポイント

- 早期の適切な治療: 事故後、できるだけ早く専門家による診断を受け、適切な治療を開始することが、回復期間を短縮し、後遺症のリスクを低減する上で非常に重要です。

- 継続的な治療: 症状が少し改善したからといって、自己判断で治療を中断してしまうと、症状がぶり返したり、慢性化したりする可能性があります。専門家と相談しながら、根気強く治療を続けることが大切です。

- 日常生活での注意: むち打ちを悪化させないためのセルフケアや生活習慣の改善も、回復を早める上で欠かせません。正しい姿勢を意識し、首に負担をかける動作を避けることが重要です。

- 精神的なケア: むち打ちの症状が長引くと、精神的な負担も大きくなりがちです。不安やストレスは痛みを増強させる要因にもなり得るため、必要に応じて専門家や周囲の人に相談し、適切なサポートを受けることも大切です。

治療のゴールは、単に痛みがなくなることだけではありません。日常生活や仕事に支障なく、以前と同じように活動できるようになること、そして、再発のリスクを最小限に抑えることが最終的な目標となります。症状が長引く場合や、改善が見られない場合は、治療方針の見直しや、別の要因がないか再検討するためにも、専門家との定期的な相談を続けるようにしてください。

5. むち打ちの症状緩和に役立つセルフケアと日常生活の注意点

むち打ちの症状に悩まされている方にとって、専門家による治療はもちろん重要ですが、日々の生活の中でご自身で行うセルフケアや、日常生活での注意点も症状の緩和と回復に大きく貢献します。適切なセルフケアは、首や肩への負担を軽減し、血行を促進することで、痛みの軽減や可動域の改善につながります。ただし、むち打ちの症状は個人差が大きく、時期によって適したケアが異なりますので、必ずご自身の体調と相談し、専門家のアドバイスに従って慎重に取り組むようにしてください。

5.1 自宅でできるストレッチと温熱・冷却ケア

むち打ちの症状緩和には、自宅で無理なく行えるストレッチや温熱・冷却ケアが有効です。しかし、特に急性期(受傷直後から数日間)は炎症が強く、安静が最も重要となるため、自己判断での過度なケアは避け、専門家の指示に従いましょう。

5.1.1 むち打ちに効果的なストレッチ

炎症が落ち着き、痛みが軽減してきた回復期や慢性期には、首や肩周りの筋肉の緊張を和らげ、柔軟性を高めるための軽いストレッチを取り入れることができます。ストレッチは決して無理をせず、痛みを感じない範囲でゆっくりと行うことが大切です。

- 5.1.1.1 首の前後屈

椅子に座り、背筋を伸ばします。ゆっくりと顎を胸に近づけるように首を前に倒し、首の後ろ側が伸びるのを感じます。数秒間キープした後、ゆっくりと元の位置に戻します。次に、無理のない範囲で天井を見るように首を後ろに倒し、首の前側を伸ばします。これも数秒間キープし、ゆっくりと戻します。反動をつけず、呼吸を意識しながら行いましょう。 - 5.1.1.2 首の側屈

肩をリラックスさせ、ゆっくりと頭を片方の肩に近づけるように傾けます。首の側面がじんわりと伸びるのを感じたら、数秒間キープします。反対側も同様に行います。首が傾きすぎないよう、無理のない範囲で行うことが重要です。 - 5.1.1.3 首の回旋

ゆっくりと頭を片方の肩越しに後ろを見るように回します。首の側面から後ろ側にかけて伸びるのを感じたら、数秒間キープします。反対側も同様に行います。無理に首をひねりすぎないように注意し、痛みを感じたらすぐに中止してください。 - 5.1.1.4 肩甲骨のストレッチ

両肩をすくめるように耳に近づけ、ゆっくりと息を吐きながらストンと力を抜いて下ろします。次に、両腕を後ろに回し、肩甲骨を中央に寄せるように胸を張ります。この動きを繰り返すことで、肩周りの緊張がほぐれ、血行が促進されます。

ストレッチを行う際は、必ず以下の点に注意してください。

- 痛みを感じたらすぐに中止し、無理は絶対にしないでください。

- ゆっくりと呼吸をしながら、反動をつけずにじっくりと伸ばしましょう。

- 1日に数回、短時間ずつ(例えば1セット5~10分程度)行うのが効果的です。

- 症状が悪化するようであれば、すぐに専門家に相談してください。

5.1.2 むち打ちに役立つ温熱・冷却ケア

むち打ちの症状や時期によって、温めるケアと冷やすケアを適切に使い分けることが重要です。誤ったケアは症状を悪化させる可能性があるので、注意が必要です。

| ケアの種類 | 目的と効果 | 具体的な方法 | 適用時期と注意点 |

| 冷却ケア(アイシング) | 炎症や腫れを抑え、痛みを軽減します。神経の伝達速度を遅らせることで、痛覚を鈍らせる効果も期待できます。 | アイスパックや氷嚢をタオルで包み、患部に15分程度当てます。冷湿布も利用できます。 | 受傷直後の急性期(24~72時間以内)に適用します。炎症が強い時期に温めると、かえって炎症を悪化させる可能性があります。凍傷を避けるため、直接皮膚に当てないようにし、長時間使用しないように注意してください。感覚がなくなるまで冷やすのは避けましょう。 |

| 温熱ケア | 血行を促進し、筋肉の緊張を和らげ、こわばりを軽減します。リラックス効果も期待できます。 | 温湿布、蒸しタオル、使い捨てカイロなどを患部に当てます。温かいシャワーや入浴も効果的です。 | 急性期を過ぎた慢性期や回復期に適用します。炎症が残っている時期に温めると、炎症が悪化する可能性があるため注意が必要です。火傷をしないよう温度に気をつけ、長時間の使用は避けましょう。症状が改善しない場合は専門家に相談してください。 |

温熱・冷却ケアを行う際は、ご自身の体調や症状の変化に注意し、どちらのケアが適しているか専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

5.2 むち打ちを悪化させないための生活習慣

むち打ちの回復を早め、再発を防ぐためには、日々の生活習慣を見直すことが不可欠です。身体に負担をかけない生活習慣を心がけることで、首や肩へのストレスを最小限に抑え、症状の悪化を防ぐことができます。

5.2.1 正しい姿勢の維持

日常生活における姿勢は、首や肩への負担に直結します。特にデスクワークやスマートフォンの使用時には、意識的に正しい姿勢を保つことが重要です。

- 5.2.1.1 座る姿勢

椅子に深く腰掛け、背筋を伸ばし、お腹を軽く引き締めるように意識します。足の裏は床にしっかりとつけ、膝は90度程度に曲げましょう。デスクワークの場合、モニターは目線の高さに調整し、キーボードやマウスは無理のない位置に置くことで、首や肩への負担を軽減できます。長時間同じ姿勢を続けることは避け、30分に一度は軽く立ち上がったり、首や肩を回したりする休憩を取りましょう。 - 5.2.1.2 立つ姿勢

頭のてっぺんから糸で吊られているようなイメージで、背筋を伸ばします。お腹を軽く引き締め、重心は足の裏全体に均等にかかるように意識しましょう。猫背や反り腰にならないよう注意してください。 - 5.2.1.3 スマートフォンの使用

スマートフォンを下向きで長時間操作することは、首に大きな負担をかけます。できるだけ目線の高さに持ち上げて使用するか、休憩をこまめに取り、首を休ませるように心がけましょう。

5.2.2 睡眠環境の整備

むち打ちの症状緩和には、質の良い睡眠が非常に重要です。睡眠中に首や肩に負担がかからないよう、寝具や寝る姿勢を見直しましょう。

- 5.2.2.1 枕の選び方

首のカーブに合った、高すぎず低すぎない枕を選びましょう。仰向けに寝た時に、首の隙間を埋め、頭が沈み込みすぎないものが理想的です。横向きに寝る場合は、肩の高さとマットレスの隙間を埋める高さの枕が適しています。 - 5.2.2.2 寝る姿勢

仰向けで寝るのが最も首への負担が少ないとされています。横向きで寝る場合は、枕とマットレスの間に隙間ができないように調整し、膝を軽く曲げて寝ると良いでしょう。うつ伏せ寝は首を大きくひねるため、むち打ちの症状を悪化させる可能性があり、避けるべきです。 - 5.2.2.3 マットレス

適度な硬さがあり、体圧を分散してくれるマットレスを選ぶことで、全身の筋肉がリラックスしやすくなり、質の良い睡眠につながります。

5.2.3 適度な運動と休息

むち打ちの回復期には、専門家と相談の上、無理のない範囲で軽い運動を取り入れることが推奨されます。ウォーキングや軽い体操など、全身の血行を促進し、筋肉の柔軟性を保つ運動は、回復を助けることがあります。しかし、痛みを感じるような激しい運動や、首に負担がかかるような運動は避けてください。

また、十分な休息を取ることも非常に重要です。疲労は症状を悪化させる原因となるため、無理せず体を休ませる時間を確保しましょう。特に、むち打ちによる頭痛やめまいなどの症状がある場合は、無理な活動は控え、安静にすることが大切です。

5.2.4 ストレス管理

精神的なストレスは、筋肉の緊張を高め、むち打ちの症状を悪化させる可能性があります。ストレスが自律神経の乱れを引き起こし、痛みを強く感じさせたり、回復を遅らせたりすることがあります。リラックスできる時間を作り、ストレスを上手に解消することが大切です。

- 深呼吸や瞑想

- 好きな音楽を聴く

- 軽い読書

- アロマテラピー

- ぬるめのお湯にゆっくり浸かる

など、ご自身に合ったリラックス方法を見つけ、積極的に取り入れましょう。

5.2.5 その他、日常生活での注意点

- 5.2.5.1 重いものを持つ

重いものを持つ際は、膝を曲げて腰を落とし、体幹を使って持ち上げるようにします。首や肩に直接負担がかからないように注意し、急な動作は避けましょう。 - 5.2.5.2 急な動作を避ける

首を急にひねったり、急に振り返ったりする動作は、むち打ちの症状を悪化させる原因となります。常にゆっくりと丁寧な動作を心がけましょう。 - 5.2.5.3 寒さ対策

首や肩が冷えると筋肉が硬くなり、痛みが悪化することがあります。マフラーやストールなどで首元を温めるなど、冷え対策をしっかり行いましょう。特に冬場やエアコンの効いた場所では注意が必要です。 - 5.2.5.4 入浴

湯船に浸かることは、全身の血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果があります。ただし、急性期に炎症が強い場合は、熱いお湯は避けるべきです。ぬるめのお湯でゆっくりと温まり、リラックス効果を得ましょう。

これらのセルフケアや生活習慣の改善は、むち打ちの症状緩和と回復をサポートする上で非常に重要です。しかし、自己判断で無理なケアを行わず、必ず専門家のアドバイスを受けながら、ご自身のペースで取り組むようにしてください。症状に変化があったり、悪化したりした場合は、速やかに専門家に相談することが大切です。

6. 交通事故によるむち打ちの保険申請と示談交渉の全て

交通事故によるむち打ちは、身体的な苦痛だけでなく、その後の生活や金銭面での不安も伴います。適切な補償を受けるためには、保険の仕組みを理解し、正しい手続きを踏むことが非常に重要です。この章では、交通事故によるむち打ちの保険申請から示談交渉に至るまで、知っておくべき全てを詳細に解説します。

6.1 自賠責保険と任意保険の基礎知識

交通事故の被害に遭った際、補償の柱となるのが自賠責保険と任意保険です。それぞれの役割と補償範囲を理解することで、安心して治療に専念し、適切な賠償を受けられるようになります。

6.1.1 自賠責保険とは

自賠責保険は、自動車を所有する全ての人に加入が義務付けられている強制保険です。その主な目的は、交通事故の被害者を救済することにあります。人身事故のみが補償の対象となり、物損事故は対象外です。

自賠責保険には、補償の上限額が定められています。例えば、傷害による損害では120万円、後遺障害による損害では等級に応じて最高4,000万円、死亡による損害では3,000万円といった具体的な金額が設定されています。むち打ちの場合、治療費、休業損害、慰謝料などがこの傷害による損害の範囲内で支払われます。

この保険は、被害者保護の観点から、加害者が保険に加入していなかったり、ひき逃げ事故で加害者が不明な場合でも、政府の保障事業を通じて一定の補償が受けられる仕組みも備わっています。

6.1.2 任意保険とは

任意保険は、自賠責保険ではカバーしきれない損害を補償するために、任意で加入する保険です。自賠責保険の補償額を超過する損害や、物損事故、搭乗者自身の損害など、幅広いリスクに対応します。

任意保険の補償内容は多岐にわたり、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険など、様々な特約を組み合わせることができます。交通事故によるむち打ちの場合、加害者側の任意保険が、自賠責保険の補償上限を超えた治療費や慰謝料、休業損害などを支払う役割を担います。また、被害者自身が加入している任意保険の人身傷害保険を利用して、自身の損害を補償することも可能です。

任意保険は、示談交渉の窓口となることが多く、保険会社の担当者が加害者に代わって被害者との交渉を進めます。そのため、事故後の連絡や手続きは、主に加害者側の任意保険会社と行うことになります。

6.1.3 自賠責保険と任意保険の関係性

交通事故による損害賠償は、基本的に自賠責保険から先に支払われ、その上限を超過する部分や、自賠責保険ではカバーされない損害が任意保険から支払われるという構造になっています。この二つの保険が連携することで、被害者はより手厚い補償を受けられるよう設計されています。

例えば、むち打ちの治療費や慰謝料が自賠責保険の120万円を超過した場合、その超過分は加害者側の任意保険が負担することになります。したがって、交通事故に遭った際には、両方の保険の仕組みを理解し、適切に手続きを進めることが、最終的な賠償額に大きく影響することを覚えておきましょう。

6.2 むち打ち治療費の請求と休業損害

むち打ちの治療費や、事故によって仕事を休んだ場合の休業損害は、適切な手続きを踏むことで保険会社から支払われます。ここでは、それぞれの請求方法と注意点について詳しく解説します。

6.2.1 むち打ち治療費の請求方法

交通事故によるむち打ちの治療費は、通常、加害者側の保険会社が直接医療機関に支払う「一括対応」という形で進められることが多いです。しかし、この一括対応は任意保険会社が行うサービスであり、保険会社が治療の必要性や期間を判断する側面も持ちます。

治療費の対象となるのは、診察料、検査費用、投薬費用、施術費用、そして通院にかかる交通費などです。交通費は、公共交通機関の利用であれば領収書、自家用車であれば走行距離に応じたガソリン代などが認められる場合があります。これらの費用は、治療の必要性が認められる範囲で支払われるため、不必要な治療や過度な通院は認められない可能性があります。

治療を受ける際には、保険会社に連絡し、治療の開始を伝えることが大切です。また、治療が長期間にわたる場合や、症状が改善しない場合は、保険会社から治療の打ち切りを打診されることもあります。その際には、ご自身の症状や今後の治療方針をしっかりと伝え、必要であれば専門家に相談することを検討しましょう。

6.2.2 休業損害の請求と計算方法

休業損害とは、交通事故によるむち打ちの治療のために仕事を休んだことによって生じた収入の減少に対する補償です。これは、給与所得者だけでなく、自営業者や主婦(主夫)にも認められる場合があります。

6.2.2.1 給与所得者の場合

給与所得者の休業損害は、原則として事故前の収入を基準に計算されます。具体的には、事故前3ヶ月間の給与を90日で割った1日あたりの基礎収入に、休業日数を乗じて算出されます。会社からの給与明細や源泉徴収票などが、収入を証明する書類として必要になります。

また、有給休暇を使って休んだ場合でも、本来なら別の目的で使えたはずの有給休暇を事故のために消費したとみなされ、休業損害として請求できる場合があります。

6.2.2.2 自営業者の場合

自営業者の休業損害は、事故前の所得を基準に計算されますが、事業の経費などを考慮する必要があるため、計算が複雑になることがあります。確定申告書や帳簿などが、収入を証明する書類として必要です。事故によって売上が減少したことなどを具体的に示す必要があります。

6.2.2.3 主婦(主夫)の場合

主婦(主夫)も、家事労働によって家族の生活を支えているとみなされ、休業損害が認められます。これは、家事労働も経済的価値を持つという考え方に基づいています。一般的には、賃金センサス(厚生労働省が発表する統計データ)の女性平均賃金を参考に、1日あたりの基礎収入が算出されます。

休業損害を請求する際には、休業損害証明書(会社員の場合)や、休業したことを証明する書類を保険会社に提出する必要があります。これらの書類は、正確に記入し、速やかに提出することが大切です。

6.3 後遺障害認定のポイントと慰謝料

むち打ちの症状が治療を続けても改善せず、将来にわたって残ってしまった場合、それは後遺障害として認定される可能性があります。後遺障害が認定されると、その後の賠償額に大きな影響を与えます。ここでは、後遺障害認定のポイントと、慰謝料の種類について解説します。

6.3.1 後遺障害とは?その重要性

後遺障害とは、交通事故による傷害が治療を継続してもこれ以上改善の見込みがない状態(症状固定)に至った後も、身体に残存する機能障害や神経症状のことを指します。むち打ちの場合、首の痛み、可動域制限、しびれ、めまい、頭痛などの症状がこれに該当することがあります。

後遺障害が認定されると、その等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益(後遺障害によって将来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償)が支払われることになります。このため、後遺障害の認定は、最終的な賠償額を大きく左右する重要なプロセスです。

6.3.2 後遺障害認定の基準とプロセス

後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構という第三者機関が行います。この機関が、提出された資料に基づいて、後遺障害の有無と等級を判断します。

6.3.2.1 認定のポイント

- 治療の継続性: 事故発生から症状固定まで、継続して適切な治療を受けていることが重要です。治療期間が短すぎたり、途中で治療を中断したりすると、事故との因果関係が疑われる可能性があります。

- 症状の一貫性: 事故直後から症状固定まで、一貫して同じ症状が続いていることが大切です。症状が途中で大きく変化したり、新たな症状が出現したりした場合は、その経緯を明確に説明できる必要があります。

- 神経学的所見: むち打ちによる神経症状の場合、客観的な神経学的所見(例えば、筋力低下、反射異常、感覚障害など)があるかどうかが重視されます。画像診断(レントゲン、MRIなど)で異常が確認できなくても、これらの所見があれば認定される可能性が高まります。

- 診断書の内容: 医療機関の専門家が作成する診断書や後遺障害診断書は、認定において最も重要な書類の一つです。症状の経過、治療内容、自覚症状、他覚所見などが詳細かつ具体的に記載されている必要があります。特に、自覚症状だけでなく、客観的な所見がしっかりと記載されていることが重要です。

- 各種検査結果: レントゲン、MRI、CTなどの画像診断だけでなく、神経伝導速度検査や筋電図検査などの客観的な検査結果も、認定の判断材料となります。

6.3.2.2 認定のプロセス

後遺障害の申請には、「事前認定」と「被害者請求」の二つの方法があります。

- 事前認定: 加害者側の任意保険会社が、必要な書類を収集して損害保険料率算出機構に提出する方法です。被害者にとっては手間がかからないメリットがありますが、提出される書類の内容を被害者自身が確認できないというデメリットもあります。

- 被害者請求: 被害者自身が、必要な書類を収集して損害保険料率算出機構に提出する方法です。手間はかかりますが、提出する書類の内容を全て確認し、不足している情報や不利になる可能性のある情報を補足・修正できるという大きなメリットがあります。特に、むち打ちの後遺障害認定は非常に難しいため、被害者請求を選択し、専門家の助言を得ながら慎重に進めることが推奨されます。

6.3.3 むち打ちの後遺障害等級

むち打ちで認定される可能性のある後遺障害等級は、主に「神経系統の機能又は精神の障害」に分類されます。特に多いのは、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号または12級13号です。

| 等級 | 認定基準(むち打ち関連) | 補足 |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | レントゲンやMRIで明らかな異常が認められなくても、神経学的検査で異常が確認できる場合や、一貫した自覚症状があり、それが医学的に説明可能である場合に認定される可能性があります。 |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | レントゲンやMRIなどの画像診断で、神経症状の原因となる客観的な異常(神経根の圧迫など)が確認できる場合に認定される可能性が高まります。14級よりも症状が重く、その原因が明確な場合に適用されます。 |

これらの等級は、症状の程度や客観的な所見の有無によって判断されます。等級が一つ上がるだけでも、賠償額は大きく変わるため、適切な等級認定を目指すことが重要です。

6.3.4 慰謝料の種類と算定基準

交通事故の慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛に対する補償です。むち打ちの場合、主に「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の二種類があります。

6.3.4.1 入通院慰謝料

入通院慰謝料は、交通事故による傷害の治療のために、入院や通院を強いられた精神的苦痛に対して支払われるものです。治療期間や通院頻度によって算定されます。

6.3.4.2 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったことによる将来にわたる精神的苦痛に対して支払われるものです。後遺障害の等級に応じて金額が定められています。

6.3.4.3 慰謝料の算定基準

慰謝料の算定には、主に以下の三つの基準があります。

| 基準 | 特徴 | 補足 |

| 自賠責基準 | 自賠責保険が支払う最低限の基準 | 最も低い金額で、被害者保護の観点から最低限の補償を目的としています。 |

| 任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に定める基準 | 自賠責基準よりは高いことが多いですが、弁護士基準よりは低い金額です。保険会社によって基準が異なります。 |

| 弁護士基準(裁判基準) | 過去の裁判例に基づいて算出される基準 | 最も高い金額となることが多く、適正な賠償額を得るために目指すべき基準です。 |

保険会社から提示される示談金は、通常、任意保険基準に基づいて計算されていることが多いです。しかし、弁護士に交渉を依頼することで、弁護士基準に近い金額での賠償が期待できる場合があります。提示された金額が妥当かどうか判断に迷う場合は、専門家に相談することが賢明です。

6.4 むち打ちの弁護士に相談するメリットとタイミング

交通事故によるむち打ちの被害に遭った際、保険会社との交渉や後遺障害の申請など、専門的な知識が求められる場面が多くあります。このような時に、弁護士に相談することは、適切な賠償を受け、精神的な負担を軽減するために非常に有効な手段となります。

6.4.1 弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで、以下のような多くのメリットを享受できます。

- 適切な賠償額の獲得: 弁護士は、過去の裁判例や法律に基づいて、最も適正な賠償額(弁護士基準)を算定し、保険会社と交渉します。これにより、保険会社が提示する金額よりも高い賠償金を獲得できる可能性が高まります。

- 保険会社との交渉代行: 事故の被害者は、治療に専念したい一方で、保険会社とのやり取りに多くの時間と労力を費やさなければなりません。弁護士が交渉を代行することで、被害者は精神的な負担から解放され、治療に集中できます。

- 後遺障害認定のサポート: むち打ちの後遺障害認定は非常に複雑で、専門的な知識が不可欠です。弁護士は、後遺障害診断書の記載内容のチェックや、追加で必要な検査の提案、被害者請求のサポートなどを行い、適切な後遺障害等級の認定に向けて尽力します。

- 法的知識に基づく的確なアドバイス: 事故の状況や症状に応じて、どのような法的手段が最適か、どのような証拠が必要かなど、専門的な知識に基づいたアドバイスを受けることができます。

- 示談交渉の早期解決: 弁護士が介入することで、保険会社との交渉がスムーズに進み、示談交渉が早期に解決する傾向があります。

- 過失割合の適正化: 事故の過失割合は、賠償額に大きく影響します。弁護士は、事故状況を詳細に分析し、不当な過失割合が適用されないよう交渉します。

6.4.2 弁護士に相談する最適なタイミング

弁護士に相談するタイミングは、早ければ早いほど良いとされていますが、特に以下の時期に相談を検討すると良いでしょう。

- 事故直後: 事故直後から弁護士に相談することで、事故現場での対応、警察への供述、保険会社への連絡方法など、初期段階から適切なアドバイスを受けられます。これにより、後の示談交渉や後遺障害認定に有利な証拠を確保できる可能性が高まります。

- 治療中、特に保険会社から治療費の打ち切りを打診された時: 保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合、まだ症状が残っているにもかかわらず治療を中断せざるを得なくなることがあります。このような時に弁護士に相談すれば、治療継続の必要性を保険会社に伝え、交渉を代行してもらえます。

- 症状固定の診断を受けた時: 症状固定は、後遺障害の有無を判断する重要な節目です。この時点で弁護士に相談することで、後遺障害診断書の内容を精査し、後遺障害認定に向けた準備を始めることができます。

- 保険会社から示談金の提示があった時: 保険会社から示談金の提示があった場合、その金額が適正であるかどうかの判断は非常に難しいものです。弁護士に相談すれば、提示された金額が弁護士基準と比較して妥当かどうかを判断し、増額交渉を行ってもらえます。

6.4.3 弁護士費用特約の活用

ご自身が加入している任意保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合、弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼できるケースがほとんどです。この特約を利用しても、翌年の保険料が上がることはありませんので、積極的に活用を検討しましょう。

弁護士費用特約の有無が不明な場合は、ご自身の加入している保険会社に確認してみることをお勧めします。特約がない場合でも、着手金無料や成功報酬型の弁護士事務所もありますので、まずは相談してみることが大切です。

交通事故によるむち打ちの被害は、精神的にも肉体的にも大きな負担を伴います。適切な補償を受け、安心して治療に専念するためにも、専門家である弁護士のサポートを検討することは、非常に有効な選択肢と言えるでしょう。

7. むち打ちに関するよくある質問

7.1 むち打ちが治るまでの期間はどれくらい?

むち打ちの症状が完全に治まるまでの期間は、非常に個人差が大きいものです。一概に「これくらいの期間で治る」と断言することは難しいですが、一般的には数週間から数ヶ月程度を要することが多いです。

症状の軽度なものであれば、適切な施術と安静によって数週間で改善が見られることもあります。しかし、症状が重い場合や、神経症状を伴う場合、また施術開始が遅れた場合には、数ヶ月から半年、あるいはそれ以上の期間を要することもあります。中には、後遺症として長期にわたる不調に悩まされるケースも存在します。

治癒までの期間に影響を与える主な要因としては、以下のような点が挙げられます。

- 受傷時の衝撃の大きさ: 強い衝撃を受けた場合ほど、回復に時間がかかる傾向があります。

- 症状の種類と程度: 首や肩の痛みだけでなく、しびれ、めまい、吐き気などの自律神経系の症状を伴う場合は、より慎重な施術と時間が必要になります。

- 施術開始のタイミング: 事故後、できるだけ早く専門家による診断と施術を開始することが、早期回復の鍵となります。放置すると症状が悪化し、治癒が遅れる可能性があります。

- 年齢や体質: 若年層の方が回復が早い傾向にありますが、個人差が大きいです。

- 適切な施術の継続: 専門家の指示に従い、地道に施術を継続することが重要です。自己判断で中断すると、症状がぶり返したり、慢性化したりすることがあります。

- 日常生活での注意点: 施術と並行して、日常生活での姿勢や動作に気を配り、患部に負担をかけないようにすることも大切です。

むち打ちの症状は、目に見えにくい部分も多いため、ご自身で判断せずに、専門家のアドバイスを受けながら根気強く施術に取り組むことが、最終的な回復への近道となります。

7.2 むち打ちを放置するとどうなる?

むち打ちの症状は、事故直後にはあまり感じられず、数日経ってから現れることが少なくありません。このため、「たいしたことはないだろう」と安易に考え、適切な診断や施術を受けずに放置してしまうケースが見られます。しかし、むち打ちを放置することは、様々なリスクを伴い、症状の長期化や悪化を招く可能性があります。

むち打ちを放置した場合に起こりうる主な問題点は以下の通りです。

- 痛みの慢性化: 初期段階で適切な処置を行わないと、首や肩の痛みが慢性化し、日常的に不快な症状に悩まされることになります。一度慢性化すると、改善がより困難になる傾向があります。

- 可動域の制限: 首や肩の関節の動きが悪くなり、振り返る、上を向くなどの動作が困難になることがあります。これにより、日常生活や仕事に支障をきたすだけでなく、新たな身体の不調を引き起こす原因にもなりかねません。

- 神経症状の悪化: 手足のしびれ、脱力感、感覚異常などの神経症状が、放置することで悪化する可能性があります。神経が圧迫された状態が続くと、回復が難しくなることもあります。

- 自律神経系の症状の発生・悪化: むち打ちは、首の神経だけでなく、自律神経にも影響を与えることがあります。放置することで、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気、倦怠感、不眠、集中力の低下、食欲不振、精神的な不安定さといった自律神経失調症のような症状が現れたり、既存の症状が悪化したりすることがあります。

- 精神的な影響: 身体的な不調が長く続くことで、イライラしやすくなったり、気分の落ち込み、うつ症状など、精神的な負担が増大する可能性があります。

- 後遺症認定の困難化: 交通事故によるむち打ちの場合、後遺症として補償を受けるためには、事故直後から継続的に専門家による診断と施術を受け、その経過を記録しておくことが非常に重要です。放置期間があると、症状と事故との因果関係が不明瞭になり、後遺障害の認定が難しくなることがあります。

- 日常生活や仕事への支障: 身体的な不調が続くことで、趣味やスポーツを楽しめなくなったり、仕事のパフォーマンスが低下したりと、生活の質が著しく低下する可能性があります。

これらのリスクを避けるためにも、事故に遭われた際は、症状の有無にかかわらず、できるだけ早く専門家による診断を受けることが非常に重要です。早期発見・早期施術が、症状の悪化を防ぎ、スムーズな回復へとつながります。

7.3 むち打ちの治療費は誰が払う?

むち打ちの施術費用は、その発生原因によって支払いの主体が異なります。特に交通事故によるむち打ちの場合と、それ以外の原因で発生した場合とでは、費用の取り扱いが大きく変わってきます。

7.3.1 交通事故によるむち打ちの場合

交通事故が原因でむち打ちになった場合、原則として加害者側の保険会社が施術費用を支払うことになります。これは、交通事故による損害賠償責任を加害者が負うためです。主な保険の種類と役割は以下の通りです。

| 保険の種類 | 主な役割と特徴 | 補償範囲 |

| 自賠責保険 | 自動車やバイクの所有者に加入が義務付けられている強制保険です。被害者救済を目的としており、人身事故の損害を最低限補償します。 | 傷害による損害(施術費、休業損害、慰謝料など)に対して、上限額(通常120万円)まで補償されます。 |

| 任意保険 | 自賠責保険で補償しきれない部分をカバーするために、任意で加入する保険です。 | 自賠責保険の上限を超えた施術費や慰謝料、休業損害、逸失利益などを補償します。加害者が加入している場合、通常はこちらから支払われます。 |

| 人身傷害保険 | 被害者自身が加入している任意保険の特約で、ご自身の過失割合に関わらず、ご自身の損害(施術費、休業損害、慰謝料など)を保険会社が直接補償してくれるものです。 | ご自身の過失割合が大きい場合や、加害者が保険に加入していない場合などに活用できます。 |

具体的な支払いプロセスとしては、以下の流れが一般的です。

- 事故発生後、警察に連絡し、事故証明書を発行してもらいます。

- 加害者の保険会社に連絡し、事故状況と施術が必要な旨を伝えます。

- 施術を受ける専門家へ、加害者の保険会社から施術費を直接支払ってもらうよう依頼します。この場合、被害者自身が窓口で費用を支払う必要はありません(「一括対応」と呼ばれます)。

- もし、何らかの理由で一時的にご自身で施術費を立て替えた場合でも、後日、保険会社に領収書を提出することで払い戻しを受けることができます。

ただし、ご自身の過失割合が大きい場合や、加害者が保険に加入していない、あるいは不明な場合など、状況によってはご自身の健康保険や人身傷害保険を利用することも検討する必要があります。特に健康保険を利用する際は、保険会社との調整が必要になることがありますので、事前に相談することが大切です。

7.3.2 交通事故以外によるむち打ちの場合

日常生活での転倒やスポーツ中の事故など、交通事故以外の原因でむち打ちになった場合は、原則としてご自身の健康保険を利用して施術を受けることになります。

- 健康保険: 国民健康保険や社会保険など、ご自身が加入している健康保険を利用することで、施術費の自己負担割合が3割(または1割、2割)に軽減されます。

- 労災保険: 業務中や通勤中にむち打ちを負った場合は、労災保険が適用される可能性があります。この場合、施術費は全額労災保険から支払われます。職場に報告し、所定の手続きを行う必要があります。

- プライベートな医療保険: ご自身で加入している医療保険や傷害保険がある場合、その内容によっては施術費の一部または全部が補償されることがあります。保険会社に確認してみましょう。

いずれの場合も、施術費の支払いに関して不明な点や不安な点があれば、専門家や保険会社に相談することが最も重要です。特に交通事故の場合は、保険会社との交渉や書類作成など、複雑な手続きが伴うことがありますので、早めに弁護士などの専門家に相談することも検討されると良いでしょう。

8. まとめ

むち打ちは、交通事故などで首に強い衝撃を受けた際に発生する、多岐にわたる症状の総称です。放置すると長期的な後遺症につながるリスクがあるため、事故直後の迅速な医療機関受診と、医師の指示に基づく適切な診断・治療の継続が、回復への最も重要な第一歩となります。また、交通事故に起因するむち打ちでは、自賠責保険や任意保険の申請、後遺障害認定など、複雑な手続きが伴います。ご不安な点があれば、医療機関や弁護士などの専門家へ相談することが、安心して治療に専念し、適切な補償を受けるための賢明な選択です。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

店舗情報

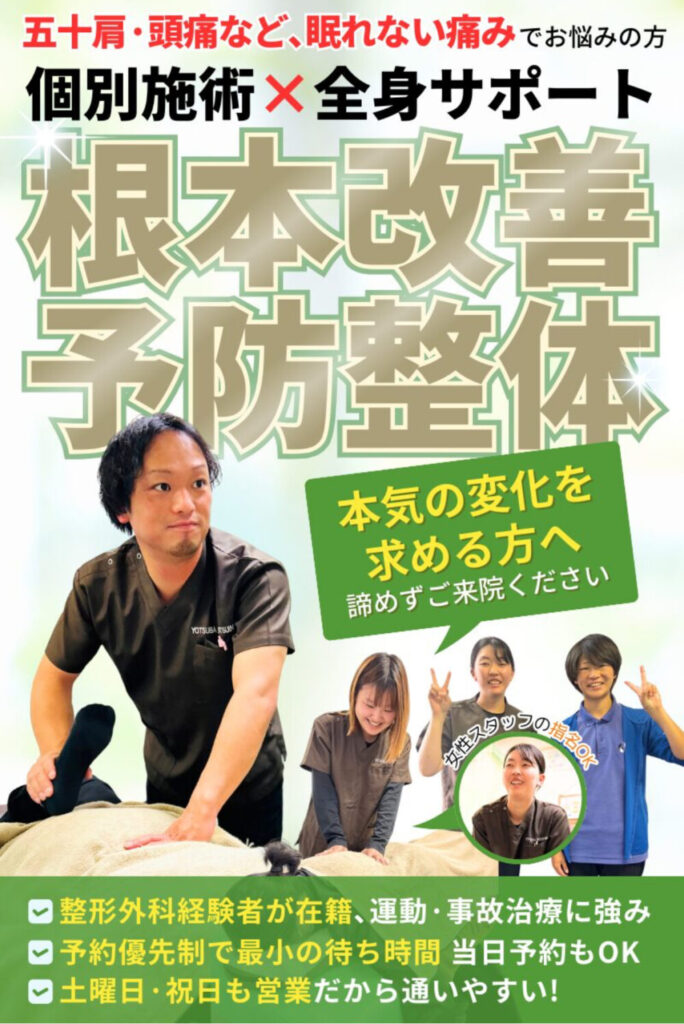

店舗名よつば整骨院/よつば整体院

代表髙橋 勇輝(たかはし ゆうき)

住所〒020-0851

岩手県盛岡市向中野7丁目1−36グレース向中野103

駐車場あり

地図を見る

営業時間9:00〜12:00/14:30〜19:30

火·金·土曜は18時まで通し営業

詳細はこちら

休診日日曜・祝日

アクセス盛岡南ICから2.5km

イオンモール盛岡南から1.3km

しゃぶしゃぶ温野菜 盛岡南店さん近く

TEL 019-681-2280

施術中はお電話に出られません。

留守番電話に「お名前」「お電話番号」をお残しください。

こちらから折り返しご連絡させていただきます。

営業時間

よつば整骨院/よつば整体院は 「 当日予約OK 完全予約制 」 です。

| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:00 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 14:30〜19:30 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | 休 | 休 |

| 9:00〜18:00 | – | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | 休 | 休 |

9:00〜12:00/14:30〜19:30

火・金・土曜日は18:00まで通し営業となります

コメントを残す